瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り

江戸通りを南下、何時ものように柳橋から両国橋を渡り、一つ目通りを南下する。一之橋を渡り暫く進むと、江島杉山神社がある。

江島杉山(えじますぎやま)神社は神奈川県藤沢市の江ノ島弁財天(市杵島比売命)と、鍼術の神様・杉山和一(1610~94年)総検校(そうけんぎょう)が祀られている。弁財天は全ての願いを叶えてくれる神様となっているが、特に芸能上達に通じているという。杉山和一は、鍼の神様、視覚障害者の先駆者、視覚障害者に鍼・按摩を職業として与えてくれた人として尊敬されている。

江島杉山(えじますぎやま)神社は神奈川県藤沢市の江ノ島弁財天(市杵島比売命)と、鍼術の神様・杉山和一(1610~94年)総検校(そうけんぎょう)が祀られている。弁財天は全ての願いを叶えてくれる神様となっているが、特に芸能上達に通じているという。杉山和一は、鍼の神様、視覚障害者の先駆者、視覚障害者に鍼・按摩を職業として与えてくれた人として尊敬されている。

杉山和一は、三重県津市の出身で江戸時代初期の人であるが、幼くして失明し、江戸に出て山瀬琢一に鍼術を学び、更に江ノ島弁天の岩屋に篭り鍼術の一つである管鍼(くだはり・かんしん)術を授かった。その後和一は、京都に行き入江豊明にも鍼術を学び、再び江戸に戻り鍼の名人として有名となる。この和一の名声を聞いた五代将軍徳川綱吉が、和一を「扶持検校[ふちけんぎょう]」として召し抱え、日夜自分の治療に当たらせた。しかし、高齢だったために侍医・御典医という役職には就かなかった。和一はすでに多くの弟子を教育していたので、代わりにその弟子達が江戸幕府や大名の鍼科の御典医となった。綱吉は和一に、江ノ島弁天に月参りをして感謝しているのを不憫(ふびん)と思い、元禄6年(1693)5月16日に当地本所一つ目に1860坪余りの屋敷を賜い、同6月18日には弁財天像、先の屋敷内西側989坪余りに弁財天の社地を下賜したのである。当地下賜の逸話に、綱吉が和一に「何かほしいものはないか」と問われ、「一つ目が欲しい」との返答に当地が撰ばれたと言う。

杉山和一は、三重県津市の出身で江戸時代初期の人であるが、幼くして失明し、江戸に出て山瀬琢一に鍼術を学び、更に江ノ島弁天の岩屋に篭り鍼術の一つである管鍼(くだはり・かんしん)術を授かった。その後和一は、京都に行き入江豊明にも鍼術を学び、再び江戸に戻り鍼の名人として有名となる。この和一の名声を聞いた五代将軍徳川綱吉が、和一を「扶持検校[ふちけんぎょう]」として召し抱え、日夜自分の治療に当たらせた。しかし、高齢だったために侍医・御典医という役職には就かなかった。和一はすでに多くの弟子を教育していたので、代わりにその弟子達が江戸幕府や大名の鍼科の御典医となった。綱吉は和一に、江ノ島弁天に月参りをして感謝しているのを不憫(ふびん)と思い、元禄6年(1693)5月16日に当地本所一つ目に1860坪余りの屋敷を賜い、同6月18日には弁財天像、先の屋敷内西側989坪余りに弁財天の社地を下賜したのである。当地下賜の逸話に、綱吉が和一に「何かほしいものはないか」と問われ、「一つ目が欲しい」との返答に当地が撰ばれたと言う。

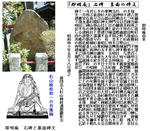

和一は、鍼治療に際し管の中に鍼を入れるという方法を創案・大成した。これは現在日本の鍼治療の方法の主流となっていて、世界にも伝わっている。杉山流鍼治は和一が延宝8 (1680) 年には視覚障害者に鍼・按摩を教育した世界一古い障害者教育でもあるという。江戸時代の後期より本社二の鳥居の手前・南側にその教育施設「杉山流鍼治稽古所 四間余二五間」が在った。二の鳥居の手前・南側、拝殿に向かい右手に「贈正五位杉山検校彰徳」の石碑がある。和一の業績が認められ、大正13年2月11日に正五位が追贈されたのを記念にして作られた世界に一つしかない点字の石碑であるという。石碑の上部には「杉山検校頌徳碑」の文字。その下には杉山検校の肖像のレリーフ。さらにその下に遺徳を点字で記した金属板がはめ込まれている。曰く、「贈 正五位 杉山 検校 頌徳碑/天つ日昇りましてもの皆明し。 杉山 検校 現れまして世のやもうどと盲いとは皆済われたり。杉山検校和一は慶長十五年伊勢の国の津に生れましき。いとけなくして盲いとなられければ鍼の道を究めて世を済わばやと志し江戸に出でて山瀬検校に学びけれども あかぬ節々多かりければ 終に江ノ島の宮居に詣でて おしものをさえ断ちて祈りを籠められけり。 願 果つる 夜の夢に管と鍼とを得て驚き欣びここに初めて管鍼の業は世に現れたり。後 京都に行きて 入江豊明に 学びあるは自ら究め身を砕き時を重ねて終にその上に栄えし鍼の博士の道をあからめ 元禄二年 五月 徳川の五代将軍に召されて奥医師となられけり。こはまさしく鍼科が内科外科と並びてくすしの道の 一科となれりしなり。五百歳余り 廃れたる道の興したるにて いみじき御功にこそ 東山天皇の御世元禄五年四月に盲官の式目を改めさせられ総検校を江戸に置かせらるることとなりてこの検校ぞ先ず総検校に挙げられける /扶持八百石かづけられ江戸本所 一ツ目の橋の傍らに広らかなる大宅をさえたばせられぬ。ここに 鍼の道の学び舎を建てて名を北は陸奥より南は筑紫の国に至るまでこの道の学び舎を置き ひろく学ばされしかばくぬちの盲いらここに学びてその業を得けり。星移りもの変われどもいま鍼の道にかかずらう者五百たれかはこの 検校の御影に依らざるべき。世に育まるべき盲いにしてかえりて世を済い世を過ごすたずきを得つるは 異国々に例なきことにしてこは皆この検校の御功なり。元禄七年 検校 八十路余り五つという年の五月十八日病にて身罷られぬ。著しし書に医学 節用集、撰鍼 三要集、療治乃 大概集ありて長くこの 道の鑑なり。 天皇この検校の御功を記し給いこたび東宮の御慶事を折りとして正五位を贈らせらるる貴きろかも 畏きろかも 畝傍の宮柱太しく仕え奉りしより三千歳に近くすがれたる人々いやつぎつぎに現れしかど盲いにしてかかる 御功 立てたる人は類あらじかし。ここにこの御影による遠近の人々諮りて大正十三年五月十八日二百歳余り五十歳の祭りに仕りてその形見にとてこの碑を検校がおわしし所と偲びつつここに建つることとはしつその 々が 筆執りてより言わるるままに ふじのや あろじ なおまさ 記す 《花は 笑み 波は さざめく ぬばたまの/闇を 払ひて 日の 出づる とき》昭和 五年五月 検校の二百八十歳の祭りもとどこおることなく済ませける。この 形見にと 年古りてこぼちける この碑も読み難くなりしかば新たにその板作りなし ここにしふくなせり /財団 法人 杉山 検校 遺徳 顕彰会/(板 製作者 せと せんぞー)」

和一は、鍼治療に際し管の中に鍼を入れるという方法を創案・大成した。これは現在日本の鍼治療の方法の主流となっていて、世界にも伝わっている。杉山流鍼治は和一が延宝8 (1680) 年には視覚障害者に鍼・按摩を教育した世界一古い障害者教育でもあるという。江戸時代の後期より本社二の鳥居の手前・南側にその教育施設「杉山流鍼治稽古所 四間余二五間」が在った。二の鳥居の手前・南側、拝殿に向かい右手に「贈正五位杉山検校彰徳」の石碑がある。和一の業績が認められ、大正13年2月11日に正五位が追贈されたのを記念にして作られた世界に一つしかない点字の石碑であるという。石碑の上部には「杉山検校頌徳碑」の文字。その下には杉山検校の肖像のレリーフ。さらにその下に遺徳を点字で記した金属板がはめ込まれている。曰く、「贈 正五位 杉山 検校 頌徳碑/天つ日昇りましてもの皆明し。 杉山 検校 現れまして世のやもうどと盲いとは皆済われたり。杉山検校和一は慶長十五年伊勢の国の津に生れましき。いとけなくして盲いとなられければ鍼の道を究めて世を済わばやと志し江戸に出でて山瀬検校に学びけれども あかぬ節々多かりければ 終に江ノ島の宮居に詣でて おしものをさえ断ちて祈りを籠められけり。 願 果つる 夜の夢に管と鍼とを得て驚き欣びここに初めて管鍼の業は世に現れたり。後 京都に行きて 入江豊明に 学びあるは自ら究め身を砕き時を重ねて終にその上に栄えし鍼の博士の道をあからめ 元禄二年 五月 徳川の五代将軍に召されて奥医師となられけり。こはまさしく鍼科が内科外科と並びてくすしの道の 一科となれりしなり。五百歳余り 廃れたる道の興したるにて いみじき御功にこそ 東山天皇の御世元禄五年四月に盲官の式目を改めさせられ総検校を江戸に置かせらるることとなりてこの検校ぞ先ず総検校に挙げられける /扶持八百石かづけられ江戸本所 一ツ目の橋の傍らに広らかなる大宅をさえたばせられぬ。ここに 鍼の道の学び舎を建てて名を北は陸奥より南は筑紫の国に至るまでこの道の学び舎を置き ひろく学ばされしかばくぬちの盲いらここに学びてその業を得けり。星移りもの変われどもいま鍼の道にかかずらう者五百たれかはこの 検校の御影に依らざるべき。世に育まるべき盲いにしてかえりて世を済い世を過ごすたずきを得つるは 異国々に例なきことにしてこは皆この検校の御功なり。元禄七年 検校 八十路余り五つという年の五月十八日病にて身罷られぬ。著しし書に医学 節用集、撰鍼 三要集、療治乃 大概集ありて長くこの 道の鑑なり。 天皇この検校の御功を記し給いこたび東宮の御慶事を折りとして正五位を贈らせらるる貴きろかも 畏きろかも 畝傍の宮柱太しく仕え奉りしより三千歳に近くすがれたる人々いやつぎつぎに現れしかど盲いにしてかかる 御功 立てたる人は類あらじかし。ここにこの御影による遠近の人々諮りて大正十三年五月十八日二百歳余り五十歳の祭りに仕りてその形見にとてこの碑を検校がおわしし所と偲びつつここに建つることとはしつその 々が 筆執りてより言わるるままに ふじのや あろじ なおまさ 記す 《花は 笑み 波は さざめく ぬばたまの/闇を 払ひて 日の 出づる とき》昭和 五年五月 検校の二百八十歳の祭りもとどこおることなく済ませける。この 形見にと 年古りてこぼちける この碑も読み難くなりしかば新たにその板作りなし ここにしふくなせり /財団 法人 杉山 検校 遺徳 顕彰会/(板 製作者 せと せんぞー)」

なお、拝殿の右側の奥には岩屋があるが、和一が江ノ島弁天の岩屋にこもり管鍼術を創案したことに由緒があり、それにちなんで造られたものである。中には宗像三神・宇賀神(人頭蛇尾)、杉山和一の石像が祀られている。境内社の杉多稲荷神社については何も判らない。

なお、拝殿の右側の奥には岩屋があるが、和一が江ノ島弁天の岩屋にこもり管鍼術を創案したことに由緒があり、それにちなんで造られたものである。中には宗像三神・宇賀神(人頭蛇尾)、杉山和一の石像が祀られている。境内社の杉多稲荷神社については何も判らない。

江島杉山神社の南面の鳥居の前の道を東に進み千歳葉橋を渡って北上すると墨田区教育委員会とぶらり両国街かど展の案内板が並んで建っている。尺振八と彼が創設した共立学舎跡についての説明が書かれていた。京葉道路に出て、東に進むと程なくここにもぶらり両国街かど展の案内板があり、此処に江戸時代の将棋の御三家の1つである伊藤宗印の屋敷跡がこの辺りにあったことを知る。

江島杉山神社の南面の鳥居の前の道を東に進み千歳葉橋を渡って北上すると墨田区教育委員会とぶらり両国街かど展の案内板が並んで建っている。尺振八と彼が創設した共立学舎跡についての説明が書かれていた。京葉道路に出て、東に進むと程なくここにもぶらり両国街かど展の案内板があり、此処に江戸時代の将棋の御三家の1つである伊藤宗印の屋敷跡がこの辺りにあったことを知る。

京葉道路をさらに東へ進み、三つ目通りを北上して帰宅した。本日の記録12741歩、8.2㎞なり。

京葉道路をさらに東へ進み、三つ目通りを北上して帰宅した。本日の記録12741歩、8.2㎞なり。

PR

この記事にコメントする

プロフィール

ハンドルネーム:

目高 拙痴无

年齢:

93

誕生日:

1932/02/04

自己紹介:

くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。

sechin@nethome.ne.jp です。

sechin@nethome.ne.jp です。

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新コメント

[enken 02/23]

[中村東樹 02/04]

[m、m 02/04]

[爺の姪 01/13]

[レンマ学(メタ数学) 01/02]

[m.m 10/12]

[爺の姪 10/01]

[あは♡ 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

最新トラックバック

ブログ内検索

カウンター