瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り

4時45分、隅田川畔を徘徊。

タチアオイは小アジア、中国の原産。日本へは古く薬用として渡来した。唐代以前は、蜀葵(しょくき)の名前で一番の名花とされた。

タチアオイは小アジア、中国の原産。日本へは古く薬用として渡来した。唐代以前は、蜀葵(しょくき)の名前で一番の名花とされた。

日本では、平安時代は「唐葵」と呼ばれたが<江戸時代に今の「立葵」と呼ばれるようになったという。

「葵」とはふつうこの「立葵」のことを指すらしい(葉がどんどん太陽の方に向かうのところから「あうひ(仰日)」の意)。

京都で毎年5月15日に行われる「葵祭り(あおいまつり)」の「葵」はこの立葵ではなくて、江戸徳川家の紋所として知られる「双葉葵(ふたばあおい)」という名の草のことだという。

万葉集の巻16の3834に「よみ人知らず」のただ一つ葵を詠った和歌がある。

意味: 梨(なし)、棗(なつめ)と続くように、あなたに会いたい。葛(くず)のつるが別れてまたつながるように、またあなたに会いたい。あなたに逢う日は花咲くようにうれしい。

* 掛詞:黍に粟嗣ぎ → 君に逢はつぎ、 葵→ 逢う日

杞の国に、天地が崩れ落ち、身の置き所が無くなるのを心配して、寝食を廃した男がいた。その男の心配していることをさらに心配する男がいて、そのために出かけて行って彼に説得した。

杞の国に、天地が崩れ落ち、身の置き所が無くなるのを心配して、寝食を廃した男がいた。その男の心配していることをさらに心配する男がいて、そのために出かけて行って彼に説得した。

「天は気の集まりでしかない。気は至る所に存在し、したがって人間が体を屈伸したり、呼吸したりするといった日常の動作も、一日中天の中で行っているのだ。それをどうして君は、天が崩れ落ちるなどと心配するのか」

するとその男は訊ねた。

「天がもし気の集まりであるとすれば、太陽や月や星は、きっと落ちないといえるのか? 」

彼を説得する男が「太陽や月や星も気の集まりの中で輝きを持つものに過ぎない。たとい落ちてきたとしても人間に危害など加えっこないのだ」と答えると、その男は更に「大地がこわれたらどうするか」と言う。説得する男が、

「大地は土の塊でしかなく、世界の四方の果てまで充ちふさいでいて、至るところが土の塊である。人間が立ち止まったり歩いたり、足で踏んづけるといった日常の動作も、一日中大地の上で行っているのだ。それをどうして君は、どうして大地がこわれるなどとしんぱいするのか?」

というと、その男はさばさばとした気持ちになってすっかり喜んだ。

ところがその話を聞いた長盧子という哲人が笑っていった。

「虹蜺(にじ)や雲や霧、風雨や四季の推移は気の集まりが天界で成した現象である。また、山岳(やま)や河や海、金や石、火や木などは、形(もの)が集まって地上で成した現象である。もしこれらが気の集まりであり物塊の集まりであることを知れば、集まったものは必ず散(わか)かれるから、天地が崩壊しないなどとどうしていえようか.いったい天地というものは広大な宇宙空間の中の一つの微小な存在でしかないが、形地あるものの中ではもっとも巨大なものである。その本質が尽くし難く究め難いのも、もとより当然であり、その正体が測り難く識り難いのも、もとより当然である。とはいえ天地が崩壊すると心配するのは、いかにも遠大すぎ、崩壊しないと主張するのは、必ずしも正しいとは言えない。天地が崩壊せざるを得ぬとすれば、最後には崩壊してしまうのであり、その崩壊する時にめぐり合わせれば、憂い悲しまずにはおれないのだ。」

さて長盧子らの議論を聞いてわが列禦寇先生は笑いながら行った。

「天地が崩壊すると主張するものも間違っているし、天地が崩壊しないと主張する者も間違っている。崩壊するしないかは、己に分らないことだからである。しかしながら崩壊するというのも一つの見識であり、崩壊しないというのも一つの見識である。かくて、生きている者には死者のことは分らないし、死んだ者には生者のことは分らない。将来の人間には過去のことは分らず、過去の人間には将来のことは分らない。天地が崩壊しようと崩壊すまいと、そんなことに心を乱されない無心の境地こそ大切なのだ」

日本では、平安時代は「唐葵」と呼ばれたが<江戸時代に今の「立葵」と呼ばれるようになったという。

「葵」とはふつうこの「立葵」のことを指すらしい(葉がどんどん太陽の方に向かうのところから「あうひ(仰日)」の意)。

京都で毎年5月15日に行われる「葵祭り(あおいまつり)」の「葵」はこの立葵ではなくて、江戸徳川家の紋所として知られる「双葉葵(ふたばあおい)」という名の草のことだという。

万葉集の巻16の3834に「よみ人知らず」のただ一つ葵を詠った和歌がある。

意味: 梨(なし)、棗(なつめ)と続くように、あなたに会いたい。葛(くず)のつるが別れてまたつながるように、またあなたに会いたい。あなたに逢う日は花咲くようにうれしい。

* 掛詞:黍に粟嗣ぎ → 君に逢はつぎ、 葵→ 逢う日

「天は気の集まりでしかない。気は至る所に存在し、したがって人間が体を屈伸したり、呼吸したりするといった日常の動作も、一日中天の中で行っているのだ。それをどうして君は、天が崩れ落ちるなどと心配するのか」

するとその男は訊ねた。

「天がもし気の集まりであるとすれば、太陽や月や星は、きっと落ちないといえるのか? 」

彼を説得する男が「太陽や月や星も気の集まりの中で輝きを持つものに過ぎない。たとい落ちてきたとしても人間に危害など加えっこないのだ」と答えると、その男は更に「大地がこわれたらどうするか」と言う。説得する男が、

「大地は土の塊でしかなく、世界の四方の果てまで充ちふさいでいて、至るところが土の塊である。人間が立ち止まったり歩いたり、足で踏んづけるといった日常の動作も、一日中大地の上で行っているのだ。それをどうして君は、どうして大地がこわれるなどとしんぱいするのか?」

というと、その男はさばさばとした気持ちになってすっかり喜んだ。

ところがその話を聞いた長盧子という哲人が笑っていった。

「虹蜺(にじ)や雲や霧、風雨や四季の推移は気の集まりが天界で成した現象である。また、山岳(やま)や河や海、金や石、火や木などは、形(もの)が集まって地上で成した現象である。もしこれらが気の集まりであり物塊の集まりであることを知れば、集まったものは必ず散(わか)かれるから、天地が崩壊しないなどとどうしていえようか.いったい天地というものは広大な宇宙空間の中の一つの微小な存在でしかないが、形地あるものの中ではもっとも巨大なものである。その本質が尽くし難く究め難いのも、もとより当然であり、その正体が測り難く識り難いのも、もとより当然である。とはいえ天地が崩壊すると心配するのは、いかにも遠大すぎ、崩壊しないと主張するのは、必ずしも正しいとは言えない。天地が崩壊せざるを得ぬとすれば、最後には崩壊してしまうのであり、その崩壊する時にめぐり合わせれば、憂い悲しまずにはおれないのだ。」

さて長盧子らの議論を聞いてわが列禦寇先生は笑いながら行った。

「天地が崩壊すると主張するものも間違っているし、天地が崩壊しないと主張する者も間違っている。崩壊するしないかは、己に分らないことだからである。しかしながら崩壊するというのも一つの見識であり、崩壊しないというのも一つの見識である。かくて、生きている者には死者のことは分らないし、死んだ者には生者のことは分らない。将来の人間には過去のことは分らず、過去の人間には将来のことは分らない。天地が崩壊しようと崩壊すまいと、そんなことに心を乱されない無心の境地こそ大切なのだ」

PR

朝4時30分、隅田川周辺を徘徊。

列禦寇(生没年不詳)は、先秦の書物に紀元前400年の前後70年に生存したとあるというものの、『史記』にはその伝記はなく、その実在を疑う向きもある。

『漢書』芸文志に列禦寇の著として『列子』8巻が見える。 『天瑞』、『黄帝』、『周穆王』、『仲尼』、『湯問』、『力命』、『楊朱』、『説符』の8巻は多くの寓言により、道家的思想を伝える。『荘子』等の内容を引くなど、古来より単独の著者により記述されたものではないと見られている。現存の8巻には仏教思想も含まれており、この部分はのちに混入されたともいうが、現存本は魏晋代以降に成立した偽書であるとの説も根強い。

わが師である列禦寇先生は、鄭の国の圃田という沼沢地帯に四十年も住んでおられたが、誰も彼を偉大な人物と認めるものは無く、鄭の国王や家老達も一般の庶民並に見ていた。ある時国に飢饉があって、先生は衛の国に出かけられようとした。すると弟子がこういった。

わが師である列禦寇先生は、鄭の国の圃田という沼沢地帯に四十年も住んでおられたが、誰も彼を偉大な人物と認めるものは無く、鄭の国王や家老達も一般の庶民並に見ていた。ある時国に飢饉があって、先生は衛の国に出かけられようとした。すると弟子がこういった。

「先生が出かけられれば、何時お帰りになるか知れたものでは有りません。私はたってお導き頂きたいのですが、先生はいったいどのようにお教えくださるでしょうか。先生は先生のお師匠さんの壺丘子林先生からご教示をうけておられるとおもいますが。」

弟子の言葉に列先生は笑って答えた。

「壺先生がおっしゃってなど下さるものか。けれども先生は、ある時私の友人は伯昏瞀人君におっしゃっていられたことがあったね。私はそばで聞いていたのだが、その言葉をそなたにはなしてあげよう。その言葉というのはこうだ。この世界には「生と不生」すなわち生成するものと生成しないものとがあり、また「化と不化」すなわち変化するものと変化しないものとがある。生成しないものは生成する一切万物を万物として生成させることが出来、変化しないものは変化する一切万物を変化させることが出来る。そして生成するものは生成せずにおれない必然性を持ち、変化するものは変化せずにはおれない必然性を持つから、万物は不断に生成し、不断にへんかするのである。不断に生成し不断に変化するものは、生成しない時とてなく、変化しない時とてない。陰陽の二気がそうであり、春夏秋冬の四季がそうである。これに対して、生成しないものはひっそりと独り静まり、変化しないものは往いてまた復る。往いてまた復るものは、その際限を尽くすことが出来ず、ひっそりとしずまるものはその在り方を究めることが出来ない。「黄帝の書」に

「谷間の神霊(Demon、デイモン)は永遠不滅/そを玄妙不可思議なメスという/玄妙不可思議なメスの陰門(ほと)は/これぞ天地を生み出す生命の根源/綿(なが)く綿く太古より存(ながら)えしか/疲れをしらぬその不死身さよ」とあるが、さればこそ万物を生成するものは、それ自らは生成せず、万物を変化させるものはそれ自らは変化しないのである。万物は(この生成変化を超えたもののはたらきによって)自ずから生成し、自ずから変化し、自ずから形を備え、自ずから色をそなえ、自ずから知能を備え、自ずから力量を備え、自ずから消滅し、自ずから蘇生するのであって、これを何者かが意図的に生成し、変化させ、形と色を備え、知能と力量を備え、消滅し蘇生させていると考えるのであれば、それは間違いである。

列禦寇(生没年不詳)は、先秦の書物に紀元前400年の前後70年に生存したとあるというものの、『史記』にはその伝記はなく、その実在を疑う向きもある。

『漢書』芸文志に列禦寇の著として『列子』8巻が見える。 『天瑞』、『黄帝』、『周穆王』、『仲尼』、『湯問』、『力命』、『楊朱』、『説符』の8巻は多くの寓言により、道家的思想を伝える。『荘子』等の内容を引くなど、古来より単独の著者により記述されたものではないと見られている。現存の8巻には仏教思想も含まれており、この部分はのちに混入されたともいうが、現存本は魏晋代以降に成立した偽書であるとの説も根強い。

「先生が出かけられれば、何時お帰りになるか知れたものでは有りません。私はたってお導き頂きたいのですが、先生はいったいどのようにお教えくださるでしょうか。先生は先生のお師匠さんの壺丘子林先生からご教示をうけておられるとおもいますが。」

弟子の言葉に列先生は笑って答えた。

「壺先生がおっしゃってなど下さるものか。けれども先生は、ある時私の友人は伯昏瞀人君におっしゃっていられたことがあったね。私はそばで聞いていたのだが、その言葉をそなたにはなしてあげよう。その言葉というのはこうだ。この世界には「生と不生」すなわち生成するものと生成しないものとがあり、また「化と不化」すなわち変化するものと変化しないものとがある。生成しないものは生成する一切万物を万物として生成させることが出来、変化しないものは変化する一切万物を変化させることが出来る。そして生成するものは生成せずにおれない必然性を持ち、変化するものは変化せずにはおれない必然性を持つから、万物は不断に生成し、不断にへんかするのである。不断に生成し不断に変化するものは、生成しない時とてなく、変化しない時とてない。陰陽の二気がそうであり、春夏秋冬の四季がそうである。これに対して、生成しないものはひっそりと独り静まり、変化しないものは往いてまた復る。往いてまた復るものは、その際限を尽くすことが出来ず、ひっそりとしずまるものはその在り方を究めることが出来ない。「黄帝の書」に

「谷間の神霊(Demon、デイモン)は永遠不滅/そを玄妙不可思議なメスという/玄妙不可思議なメスの陰門(ほと)は/これぞ天地を生み出す生命の根源/綿(なが)く綿く太古より存(ながら)えしか/疲れをしらぬその不死身さよ」とあるが、さればこそ万物を生成するものは、それ自らは生成せず、万物を変化させるものはそれ自らは変化しないのである。万物は(この生成変化を超えたもののはたらきによって)自ずから生成し、自ずから変化し、自ずから形を備え、自ずから色をそなえ、自ずから知能を備え、自ずから力量を備え、自ずから消滅し、自ずから蘇生するのであって、これを何者かが意図的に生成し、変化させ、形と色を備え、知能と力量を備え、消滅し蘇生させていると考えるのであれば、それは間違いである。

最近の政治はどうなっているのか訳がわからん。まあ、こんな老い耄れにはどうでもよいことか?

ウェブニュースより

菅内閣大勝利、日本の政治は分かりにくい ―― 「日本の政治は分かりにくい」というフレーズは聞き飽きていると思うが、2日に永田町で起きた拍子抜けするような見せかけの対決は、分かりにくいとしかいいようのないものだ。/昨年9月の民主党代表選で気勢を上げる菅首相2日の衆院本会議では内閣不信任決議案が反対多数で否決された。ただ、菅直人首相は、東日本大震災と福島原発事故の収束に一定のメドをつけた段階での退陣の意向を表明したことで、首相の座を追われるのを当面免れただけだ。辞任の意向を表明した菅首相は事実上の「レームダック」といえる。さて、2日に永田町では何が起きたのか。そして、今回の出来事の本当の意味は何なのだろうか。/菅首相の力は不信任案採決後に強くなった。純粋に「強い」という意味では決してない。採決直前よりましになったというだけだ。/2日朝まで、民主党はまさに大分裂の危機にあった。民主党議員の約4分の1が不信任案に賛成票を投じ、離党するとみられていたのだ。しかし、ふたを開けてみれば、大多数が反対票を投じ、当面は党が団結したまま維持される結果となった。/党内で菅首相の最大の脅威となった小沢一郎元代表は菅氏を首相の座から引きずり降ろそうとしているかのようにみえた。しかし、小沢氏は不信任案採決に欠席。小沢氏支持の議員も反対票を投じた。欠席を選択した小沢氏の力は採決前より弱まったようにもみえる。一方、菅首相は地震・津波対策、原発事故処理などに関連する最優先の法案を通過させる上で、衆院の過半数議席を握る民主党の議員からほぼ全面的な後押しを得られることになった。不信任案採決前の数週間、首相はこのような力を失っていた。/民主党が菅首相の退陣を迫るためには、有力な後継者の擁立が恐らく必要だろう。しかし、民主党は現在もいくつかの派閥に分かれたままで、有力な後継者は見当たらない。最近、民主党内で活発化していた「菅降ろし」だが、注目に値する事実が1つある。菅降ろしは純粋に「反菅」感情による動きだということだ。民主党議員が有力な後継者の周りに集結するような動きはまったくみられなかった。/菅首相が一定のめどがついた段階での退陣を表明したことは事実だが、具体的な期日は表明しておらず、退陣がいつになるかは不透明だ。民主党員のなかには「夏前もしくは夏中」の退陣になると予想するものもいるが、これが現実になったとしても、菅首相の在任期間は最近出ていた多くの予想よりも長期化することになる。/菅首相が首相の座にしがみついて、退陣を拒んだらどうだろう。「反菅」議員はどのような動きに出るのだろうか。再び、不信任案を提出するつもりなのだろうか。 (ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2011/6/3 14:01)

菅内閣大勝利、日本の政治は分かりにくい ―― 「日本の政治は分かりにくい」というフレーズは聞き飽きていると思うが、2日に永田町で起きた拍子抜けするような見せかけの対決は、分かりにくいとしかいいようのないものだ。/昨年9月の民主党代表選で気勢を上げる菅首相2日の衆院本会議では内閣不信任決議案が反対多数で否決された。ただ、菅直人首相は、東日本大震災と福島原発事故の収束に一定のメドをつけた段階での退陣の意向を表明したことで、首相の座を追われるのを当面免れただけだ。辞任の意向を表明した菅首相は事実上の「レームダック」といえる。さて、2日に永田町では何が起きたのか。そして、今回の出来事の本当の意味は何なのだろうか。/菅首相の力は不信任案採決後に強くなった。純粋に「強い」という意味では決してない。採決直前よりましになったというだけだ。/2日朝まで、民主党はまさに大分裂の危機にあった。民主党議員の約4分の1が不信任案に賛成票を投じ、離党するとみられていたのだ。しかし、ふたを開けてみれば、大多数が反対票を投じ、当面は党が団結したまま維持される結果となった。/党内で菅首相の最大の脅威となった小沢一郎元代表は菅氏を首相の座から引きずり降ろそうとしているかのようにみえた。しかし、小沢氏は不信任案採決に欠席。小沢氏支持の議員も反対票を投じた。欠席を選択した小沢氏の力は採決前より弱まったようにもみえる。一方、菅首相は地震・津波対策、原発事故処理などに関連する最優先の法案を通過させる上で、衆院の過半数議席を握る民主党の議員からほぼ全面的な後押しを得られることになった。不信任案採決前の数週間、首相はこのような力を失っていた。/民主党が菅首相の退陣を迫るためには、有力な後継者の擁立が恐らく必要だろう。しかし、民主党は現在もいくつかの派閥に分かれたままで、有力な後継者は見当たらない。最近、民主党内で活発化していた「菅降ろし」だが、注目に値する事実が1つある。菅降ろしは純粋に「反菅」感情による動きだということだ。民主党議員が有力な後継者の周りに集結するような動きはまったくみられなかった。/菅首相が一定のめどがついた段階での退陣を表明したことは事実だが、具体的な期日は表明しておらず、退陣がいつになるかは不透明だ。民主党員のなかには「夏前もしくは夏中」の退陣になると予想するものもいるが、これが現実になったとしても、菅首相の在任期間は最近出ていた多くの予想よりも長期化することになる。/菅首相が首相の座にしがみついて、退陣を拒んだらどうだろう。「反菅」議員はどのような動きに出るのだろうか。再び、不信任案を提出するつもりなのだろうか。 (ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2011/6/3 14:01)

実(げ)に人の素質や才能には自ずから定まりがある。各々その分に按ずるべきなのである。荘子先生も仰っている。

尭、天下を許由(きょゆう)に譲りて曰く、「日月出づるに而も爝火(しゃっか)息(やす)まず、其の光に於けるや亦た難からずや。時雨降るに而も猶お浸灌(しんかん)す。その沢(うるおい)に於けるや亦た労ならずや。夫子立たば而ち天下治まらん。而るに我れ猶おこれを尸(つかさど)る。吾れ自ら視るに欠然たり。請う天下を致さん」と。/許由曰く、「子、天下を治めて、天下既已(すで)に治まれり。而るに我れ猶子に代わる。吾れは将に名の為めにせんとするか。名は実の賓なり。吾れは将に賓のためにせんとするか。鷦鷯は深林に巣くうも一枝に過ぎず、偃鼠は河に飲むも腹を満たすに過ぎず。帰休せんかな君よ。予(われ)は天下を用(もっ)て為す所なし。庖人、庖を治めずと雖も,尸祝は樽俎を越(奪、うば)いてこれに代わらず。

尭、天下を許由(きょゆう)に譲りて曰く、「日月出づるに而も爝火(しゃっか)息(やす)まず、其の光に於けるや亦た難からずや。時雨降るに而も猶お浸灌(しんかん)す。その沢(うるおい)に於けるや亦た労ならずや。夫子立たば而ち天下治まらん。而るに我れ猶おこれを尸(つかさど)る。吾れ自ら視るに欠然たり。請う天下を致さん」と。/許由曰く、「子、天下を治めて、天下既已(すで)に治まれり。而るに我れ猶子に代わる。吾れは将に名の為めにせんとするか。名は実の賓なり。吾れは将に賓のためにせんとするか。鷦鷯は深林に巣くうも一枝に過ぎず、偃鼠は河に飲むも腹を満たすに過ぎず。帰休せんかな君よ。予(われ)は天下を用(もっ)て為す所なし。庖人、庖を治めずと雖も,尸祝は樽俎を越(奪、うば)いてこれに代わらず。

尭は天下を許由(頴川陽城の人で、箕山に住む隠者)に譲ろうとしていった。「月や日が出ているというのに、まだ篝火を焚いていましたら、篝火の明るさなど役に立たぬものではありませんか。ほどよい雨が降っているというのに、まだ水をかけていましたら、地面を潤すのも無駄骨ではありませんか。もし先生が天子の位につかれるなら、天下は治まります。だのに私がまだ天下のことを扱っていては、自分でもおこがましい気がいたします。お願いですから天下を差し上げとうございます。」/許由はいった。「あなたが天下を治められて、天下はもうすっかりおさまっております。だのに私があなたに代わったりしたら、私は名を求めようということになりましょうね。(実を主人とすれば)名は実のお客様です。私はお客様になろうというのでしょうか。鷦鷯(みそさざい)が深い林に巣を作っていても,一枝以上はいりません。偃鼠(もぐら)が河で水を飲んでも、腹いっぱい以上は飲めません。もういいからお帰り下さいな、あなた。私には天下などどうしようもありませんわ。料理番が料理を作らないからといって、尸(かたしろ)や祝(かんぬし)が酒樽やお供え物を越(奪、うば)って(料理番の)代わりなどしませんように」

ウェブニュースより

実(げ)に人の素質や才能には自ずから定まりがある。各々その分に按ずるべきなのである。荘子先生も仰っている。

尭は天下を許由(頴川陽城の人で、箕山に住む隠者)に譲ろうとしていった。「月や日が出ているというのに、まだ篝火を焚いていましたら、篝火の明るさなど役に立たぬものではありませんか。ほどよい雨が降っているというのに、まだ水をかけていましたら、地面を潤すのも無駄骨ではありませんか。もし先生が天子の位につかれるなら、天下は治まります。だのに私がまだ天下のことを扱っていては、自分でもおこがましい気がいたします。お願いですから天下を差し上げとうございます。」/許由はいった。「あなたが天下を治められて、天下はもうすっかりおさまっております。だのに私があなたに代わったりしたら、私は名を求めようということになりましょうね。(実を主人とすれば)名は実のお客様です。私はお客様になろうというのでしょうか。鷦鷯(みそさざい)が深い林に巣を作っていても,一枝以上はいりません。偃鼠(もぐら)が河で水を飲んでも、腹いっぱい以上は飲めません。もういいからお帰り下さいな、あなた。私には天下などどうしようもありませんわ。料理番が料理を作らないからといって、尸(かたしろ)や祝(かんぬし)が酒樽やお供え物を越(奪、うば)って(料理番の)代わりなどしませんように」

此処の所歯医者通い。しばらく、歯医者から遠ざかっていたが、部分入れ歯の支えになっている歯が、虫歯になったらしく、ぐらついてきた。しばらく、そのままにして置いたら、その支えの歯に詰め込んであった銀の詰め物が外れ、今月の中旬から歯医者通いすることになった。本日は3度目であるが、1回の診療が30分~45分はかかる。以前はそんなことはなかったのだが、兎に角疲れる。点検診療の通知のはがきは貰うのであるが、サボっていたため、方々の傷みが見つかり、あと2・3回の診療が必要だという。

歯が抜けた

歯が抜けた

韓愈

去年脇の歯が一本抜け 今年は前歯が一本抜けた

見る見るうちに六七本抜けたが 抜ける勢いは一向に止まない

残った歯も皆ぐらぐらする 全部抜けないとこれは止まらぬらしい

思えばはじめ一本抜けた時は 口に隙間が出来て恥ずかしいと思っただけだったが

二三本抜けた頃になって 老衰して今にも死ぬのかと心配になった

一本抜けそうになるたびに いつも心中びくびくしたもので

どうも引っかかって食事の邪魔になり 揺れ動いて含嗽にもきになるほどだったが

とうとう私を見棄ててぬけてしまえば 山が崩れたような気持ちがした

とうとう私を見棄ててぬけてしまえば 山が崩れたような気持ちがした

だが今は抜けるのに慣れてしまい いくら抜けてもおなじようなもの

後に残った二十本あまりも どうせ次々にぬけるのだろう

もし毎年一本ずつ抜けたとしても 二十余年は十分にもつわけだ

一度に全部が抜けてしまっても 少しずつ抜けるのと結局は同じこと

人は言う歯が抜ければ 寿命も当然保ちがたいと

だが私は言う人生には限りのあるもの 長命でも短命でもみんな死ぬのさ

人は言う口に隙間が出来れば 傍の人々が驚いてじろじろみるだろうと

だが私は言う荘周も言ったように 木にも雁にもそれぞれ幸運がある

物が言いにくければ黙っているのはよいことだ 物が噛めなければ柔らかいものが美味くなる

こう歌いつつ私は一首の詩を作り上げた これを妻子にみせびらかせてやろう

荘子(そうじ) 山木(さんぼく)第二十 (冒頭部より)

荘子(そうじ) 山木(さんぼく)第二十 (冒頭部より)

荘子が山中を行ったところ、枝葉がこんもり茂った大木を見た。しかし木を伐る者が、その傍らに立ち止まって取ろうとはしない。そのわけを訊ねると、使いようがないからだという。

荘子「この材木は不材であるがために、その天寿を全うすることができたのだ」

荘子が山を降りて旧知の家に泊まった。旧知は喜んで、堅子(しもべ)に雁(鵞鳥)を殺して、煮るようにと命じた。堅子は、「一羽はよく鳴き、一羽は鳴きませんが、どちらを殺しましょうか」というと、主人は、「鳴かないのを殺せ」と命じた。翌日弟子は荘子に訊ねた。

「昨日の山中の木は不材だというので、その天年をまっとうすることができた。いま、主人の雁は不材のために死ぬことになりました。先生なら、どちら側に立とうとなさいますか」

荘子は笑って言う。

「周は材と不材の間に立つことだろう。といって材と不材の間というものは、似て非なるものだ。だから累は免れまい。ところが、道徳に乗じて浮遊するものはそうじゃない。誉もなければ訾(そしり)もない。あるいは龍となりあるいは蛇となって、時と共に変化して、固執しようとはしない。あるいはのぼり、あるいはさがり、和〔同〕を量〔度(規準)〕とする。万物の祖に浮遊し、物を物とするが物から物されることはない。そうしたらどうして累(わずら)わすなどということができようね。これが神農・黄帝の法則なのである。しかるに、万物の情や人間の伝承といったものは、そうではない。合えば離れ、成就すれば毀(やぶ)れ、廉(かど)があれば挫(くじ)かれ、尊ければ非難され、有爲なものはそこなわれ、賢いものは謀られ、不肖のものは欺かれる。そしたらどうして必然だなどということができようね。かなしいことだね、弟子たちよ! これを心にしてしておくがよい。あとはただ道徳の郷しかないのだよ」 (中国古典文学大系4)

韓愈

去年脇の歯が一本抜け 今年は前歯が一本抜けた

見る見るうちに六七本抜けたが 抜ける勢いは一向に止まない

残った歯も皆ぐらぐらする 全部抜けないとこれは止まらぬらしい

思えばはじめ一本抜けた時は 口に隙間が出来て恥ずかしいと思っただけだったが

二三本抜けた頃になって 老衰して今にも死ぬのかと心配になった

一本抜けそうになるたびに いつも心中びくびくしたもので

どうも引っかかって食事の邪魔になり 揺れ動いて含嗽にもきになるほどだったが

だが今は抜けるのに慣れてしまい いくら抜けてもおなじようなもの

後に残った二十本あまりも どうせ次々にぬけるのだろう

もし毎年一本ずつ抜けたとしても 二十余年は十分にもつわけだ

一度に全部が抜けてしまっても 少しずつ抜けるのと結局は同じこと

人は言う歯が抜ければ 寿命も当然保ちがたいと

だが私は言う人生には限りのあるもの 長命でも短命でもみんな死ぬのさ

人は言う口に隙間が出来れば 傍の人々が驚いてじろじろみるだろうと

だが私は言う荘周も言ったように 木にも雁にもそれぞれ幸運がある

物が言いにくければ黙っているのはよいことだ 物が噛めなければ柔らかいものが美味くなる

こう歌いつつ私は一首の詩を作り上げた これを妻子にみせびらかせてやろう

荘子が山中を行ったところ、枝葉がこんもり茂った大木を見た。しかし木を伐る者が、その傍らに立ち止まって取ろうとはしない。そのわけを訊ねると、使いようがないからだという。

荘子「この材木は不材であるがために、その天寿を全うすることができたのだ」

荘子が山を降りて旧知の家に泊まった。旧知は喜んで、堅子(しもべ)に雁(鵞鳥)を殺して、煮るようにと命じた。堅子は、「一羽はよく鳴き、一羽は鳴きませんが、どちらを殺しましょうか」というと、主人は、「鳴かないのを殺せ」と命じた。翌日弟子は荘子に訊ねた。

「昨日の山中の木は不材だというので、その天年をまっとうすることができた。いま、主人の雁は不材のために死ぬことになりました。先生なら、どちら側に立とうとなさいますか」

荘子は笑って言う。

「周は材と不材の間に立つことだろう。といって材と不材の間というものは、似て非なるものだ。だから累は免れまい。ところが、道徳に乗じて浮遊するものはそうじゃない。誉もなければ訾(そしり)もない。あるいは龍となりあるいは蛇となって、時と共に変化して、固執しようとはしない。あるいはのぼり、あるいはさがり、和〔同〕を量〔度(規準)〕とする。万物の祖に浮遊し、物を物とするが物から物されることはない。そうしたらどうして累(わずら)わすなどということができようね。これが神農・黄帝の法則なのである。しかるに、万物の情や人間の伝承といったものは、そうではない。合えば離れ、成就すれば毀(やぶ)れ、廉(かど)があれば挫(くじ)かれ、尊ければ非難され、有爲なものはそこなわれ、賢いものは謀られ、不肖のものは欺かれる。そしたらどうして必然だなどということができようね。かなしいことだね、弟子たちよ! これを心にしてしておくがよい。あとはただ道徳の郷しかないのだよ」 (中国古典文学大系4)

台風2号は昨日の午後に熱帯低気圧に変わったというが、昨夜は一晩中雨。今朝も降り止まぬ。

青々とした梅の実は時雨を迎えて成熟し,

青々とした梅の実は時雨を迎えて成熟し,

蒼く広い空は晩春を思わせるものがある。

だが,愁いは楚猿が悲しく鳴く夜に深められ,

夢は越鶏が鳴く夜明けに断たれてしまった。

海霧は南の果てまで連なり,

江雲は対岸の津を暗くしている。

素衣が今尽く黒く染まってしまったのは,

梅雨と共に降った帝京の塵の為だけではない。

非違が帝京の塵となって降ったからである。

(非為と非違を音通させている。非違とは、違法・違反ということ)

◎柳宗元は政治的には挫折ばかりしている。そのせいか政治への不満・批判が強い人物でもあった。しかし,あからさまに「非違」と表現すると咎めを受ける可能性もあり、ここは「非為」と表現したのだろう。

蒼く広い空は晩春を思わせるものがある。

だが,愁いは楚猿が悲しく鳴く夜に深められ,

夢は越鶏が鳴く夜明けに断たれてしまった。

海霧は南の果てまで連なり,

江雲は対岸の津を暗くしている。

素衣が今尽く黒く染まってしまったのは,

梅雨と共に降った帝京の塵の為だけではない。

非違が帝京の塵となって降ったからである。

(非為と非違を音通させている。非違とは、違法・違反ということ)

◎柳宗元は政治的には挫折ばかりしている。そのせいか政治への不満・批判が強い人物でもあった。しかし,あからさまに「非違」と表現すると咎めを受ける可能性もあり、ここは「非為」と表現したのだろう。

ここ2・3日雨に降られて、家の中に閉じ篭りとなった。

関東甲信地方は5月27日に入梅した。昨年より17日、平年より12日早く梅雨入りした。51年以降、2番目に早い入梅となった。

台風2号が発生、暴風域を伴いながら、鹿児島の東の海上を北東へ進んでいるという。この後も北上を続け、29日夕方には四国に最も接近し、夜中には温帯低気圧に変わる予想。台風の北上に伴って梅雨前線の活動が活発になっているため、四国や紀伊半島などでも雨の量が多くなっている。この24時間に降った雨の量は、高知や徳島などで200ミリを超えているという。この後も、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨に警戒が必要。30日昼までに近畿や四国でさらに最大200ミリの雨が予想されている。30日は東北の被災地の周辺でも雨や風が強まる恐れがあり、土砂災害や川の増水に一層の警戒が必要だという。

私の住む南京(成都)犀浦一帯は

私の住む南京(成都)犀浦一帯は

4月になると梅の実が黄色く熟すようになる。

その頃、長江は水を満々と湛えて流れゆき、

暗い空からは細かな雨が鬱陶しく降って来る。

草堂の中は屋根の茅がまばらな為に湿っぽく、

外は雲のような霧が立ちこめて、なかなか晴れようともしない。

日がな喜んでいるのは水中の竜くらいなものだろう。

その証拠に水面に渦が巻き、岸に沿ってぐるぐる回っている。

関東甲信地方は5月27日に入梅した。昨年より17日、平年より12日早く梅雨入りした。51年以降、2番目に早い入梅となった。

台風2号が発生、暴風域を伴いながら、鹿児島の東の海上を北東へ進んでいるという。この後も北上を続け、29日夕方には四国に最も接近し、夜中には温帯低気圧に変わる予想。台風の北上に伴って梅雨前線の活動が活発になっているため、四国や紀伊半島などでも雨の量が多くなっている。この24時間に降った雨の量は、高知や徳島などで200ミリを超えているという。この後も、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨に警戒が必要。30日昼までに近畿や四国でさらに最大200ミリの雨が予想されている。30日は東北の被災地の周辺でも雨や風が強まる恐れがあり、土砂災害や川の増水に一層の警戒が必要だという。

4月になると梅の実が黄色く熟すようになる。

その頃、長江は水を満々と湛えて流れゆき、

暗い空からは細かな雨が鬱陶しく降って来る。

草堂の中は屋根の茅がまばらな為に湿っぽく、

外は雲のような霧が立ちこめて、なかなか晴れようともしない。

日がな喜んでいるのは水中の竜くらいなものだろう。

その証拠に水面に渦が巻き、岸に沿ってぐるぐる回っている。

桜橋→吾妻橋→旧水戸藩邸→見番通り→墨堤通り→明治通り→白鬚橋→橋場・今戸→帰宅

「まるで蒹葭(あし)が珊瑚樹に寄り添っているようだ」

※ 『魏志』によれば、夏侯玄は毛曾と同座するのを恥じ、これを顔色に現したので、明帝は怒って夏侯玄を羽林監に左遷したという。毛曾はなりあがりものであるから品がないので葦にたとえ、夏侯玄を玉樹に譬えたのであろう。これが故事となり、何の才能もなく貴戚の席にあることを「蒹葭、玉樹に倚る」という。

「前方にはおおきな梅林があるぞ。甘酸っぱい実がいっぱいなっているから、喉の渇きがとめられる」

兵士たちはこれを聞くと、みな口の中から唾を出した。この勢いに乗って、前方にある水源にたどり着くことが出来た。

午前4時30分。吾妻橋~白鬚橋間の隅田川を一周。朝靄の中、南西の空に立ち待ちの月(旧暦17日の月)が浮かんでいる。東の川向こうでは今しもご来光。

満奮(まんふん)は風が嫌いであった。ある時晋の武帝の座所に侍していたが、北の窓に瑠璃(るり)の扉を嵌めて風の入るのを防いであり、実際は気密になっているのに、風を通すように見えた。満奮はこれを見て恐れをなしているようすであった。武帝がこれを笑うと、満奮は言った。

「南方の暑さに懲りている呉牛は、月を見てさえも喘ぐ、と申しますが私がそれです」

※ 瑠璃の扉:中国ではこの時代既にガラス戸があったらしい。

簡文帝は華林園に入り、左右の臣下を顧みて言った。

「気に言った場所は、必ずしも遠方にあるとはかぎらない。

鬱蒼と茂った林や泉水の趣には、自ずからに濠水や濮水の畔にある思いをさせるものがある。

何時しか鳥獣や魚も自然に人に近づいて親しむではないか」

曇り空の中、桜橋から川沿いにテラスを南下、吾妻橋を渡り、旧水戸藩下屋敷を通って、白鬚橋を渡ると、橋場・今戸のテラスを南下して、帰宅した。

アジサイの花蕾が随分大きくなってきた。まもなく、隅田公園いっぱいにアジサイが彩りを添えてくれることであろう。

アジサイの花蕾が随分大きくなってきた。まもなく、隅田公園いっぱいにアジサイが彩りを添えてくれることであろう。

中国語の「紫陽花」は、中国の招賢寺という寺にあった名の知れぬ山樹に咲く花で、色は紫、芳香を放つ仙界の麗花であった、と言われ、日本のアジサイとは何の関係もないものであるという。

[口語訳]

[口語訳]

いつの頃に仙人のもとに植えたのだろうか

いつ移植をしてこの寺にまでたどり着いたのだろうか

人間世界に在るというのに人は誰もその名を知らない

あなたに「紫陽花」という名をあげよう

魏の武帝がある時曹蛾の碑の下を通り過ぎたことがあるが、楊脩もお供をしていた。碑の裏に「黄絹幼婦外孫齏臼(せいきゅう)」の八字が書かれているのを見て、魏の武帝は楊脩に言った。「判るか? どうかね?」

魏の武帝がある時曹蛾の碑の下を通り過ぎたことがあるが、楊脩もお供をしていた。碑の裏に「黄絹幼婦外孫齏臼(せいきゅう)」の八字が書かれているのを見て、魏の武帝は楊脩に言った。「判るか? どうかね?」

楊脩は言った。「わかります」

魏の武帝は言った。「お前はまだ言ってはいかん。わしが思いつくまで待て」

三十里ほど言ったところで、魏の武帝は言った。「わしには判ったぞ」

楊脩が理解したことを別に書かせた。楊脩の答えは次のとおりである。

「黄絹とあるのは色の糸の意で、文字にすると『絶』になる。幼婦は少女であり、文字にすると『妙』になる。外孫とは女(むすめ)の子であり、文字にすると『好』になる。齏臼とは辛子を受け入れるものであるから文字にすると『辤(辞)』となる。つまり『絶妙好辞』ということである」

魏の武帝も自分の解答を書いたが、楊脩のものと同じであったので、感嘆していった。

「わしの才能はお前におくれること、三十里であることがやっと判ったぞ」

中国語の「紫陽花」は、中国の招賢寺という寺にあった名の知れぬ山樹に咲く花で、色は紫、芳香を放つ仙界の麗花であった、と言われ、日本のアジサイとは何の関係もないものであるという。

いつの頃に仙人のもとに植えたのだろうか

いつ移植をしてこの寺にまでたどり着いたのだろうか

人間世界に在るというのに人は誰もその名を知らない

あなたに「紫陽花」という名をあげよう

楊脩は言った。「わかります」

魏の武帝は言った。「お前はまだ言ってはいかん。わしが思いつくまで待て」

三十里ほど言ったところで、魏の武帝は言った。「わしには判ったぞ」

楊脩が理解したことを別に書かせた。楊脩の答えは次のとおりである。

「黄絹とあるのは色の糸の意で、文字にすると『絶』になる。幼婦は少女であり、文字にすると『妙』になる。外孫とは女(むすめ)の子であり、文字にすると『好』になる。齏臼とは辛子を受け入れるものであるから文字にすると『辤(辞)』となる。つまり『絶妙好辞』ということである」

魏の武帝も自分の解答を書いたが、楊脩のものと同じであったので、感嘆していった。

「わしの才能はお前におくれること、三十里であることがやっと判ったぞ」

今朝は曇り空。家を出たときは風はなかったが、川べりに出るとかなりの風。

桜橋から今戸・橋場の遊歩道を北上、水神大橋を渡り、東白鬚公園を抜けてると、墨堤とおりを南下して帰宅した。

桜橋から今戸・橋場の遊歩道を北上、水神大橋を渡り、東白鬚公園を抜けてると、墨堤とおりを南下して帰宅した。

昨日曜日。数年前に詰め込んだ歯の詰め物(銀?)が外れ、朝食後歯医者へ。一昨年の8月以来の歯医者雪である。詰め物が外れたところだけでなく、外もかなり草臥れているので、当分通院が続くことになりそう。

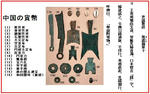

王夷甫(256~311年、夷甫は字で、名は衍)はもともと深遠な道を尊ぶ人であったので、いつもその妻が貪欲なのを憎み、まだ一度も銭という字を口にしたことがなかった。妻はこれを言わせようと試み、下女に命じてその寝台の周囲に銭を置き、歩くことが出来ないようにしておいた、王夷甫は朝早く起き上がり、銭が歩く場所を塞いでいるのを見ると、下女を呼びつけていった。

王夷甫(256~311年、夷甫は字で、名は衍)はもともと深遠な道を尊ぶ人であったので、いつもその妻が貪欲なのを憎み、まだ一度も銭という字を口にしたことがなかった。妻はこれを言わせようと試み、下女に命じてその寝台の周囲に銭を置き、歩くことが出来ないようにしておいた、王夷甫は朝早く起き上がり、銭が歩く場所を塞いでいるのを見ると、下女を呼びつけていった。

「こいつを全部取り除けろ!」

※ こいつ 原文には「阿堵物(あとぶつ)」とある。阿堵とは「これ」「この」の意味を表わす当時の俗語である。ここが出典となり、銭の異名を「阿堵物」という様になったという。

昨日曜日。数年前に詰め込んだ歯の詰め物(銀?)が外れ、朝食後歯医者へ。一昨年の8月以来の歯医者雪である。詰め物が外れたところだけでなく、外もかなり草臥れているので、当分通院が続くことになりそう。

「こいつを全部取り除けろ!」

※ こいつ 原文には「阿堵物(あとぶつ)」とある。阿堵とは「これ」「この」の意味を表わす当時の俗語である。ここが出典となり、銭の異名を「阿堵物」という様になったという。

プロフィール

ハンドルネーム:

目高 拙痴无

年齢:

93

誕生日:

1932/02/04

自己紹介:

くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。

sechin@nethome.ne.jp です。

sechin@nethome.ne.jp です。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新コメント

[enken 02/23]

[中村東樹 02/04]

[m、m 02/04]

[爺の姪 01/13]

[レンマ学(メタ数学) 01/02]

[m.m 10/12]

[爺の姪 10/01]

[あは♡ 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

最新トラックバック

ブログ内検索

カウンター