瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り

中国からの外来語はふつう漢語と呼ばれているが、なかにはすっかり骨肉化して中国語由来とは感じられないものもある。ただ、漢語という場合には日本で造った手製の漢語をも含めていうのが普通である。この漢語の問題に就いてはヨーロッパ諸国からの外来語とは別に取り扱う点が多いので、ここでは省くことにする。

1 餃子(ギョーザ、jiaozi《ジャオズ》):小麦粉に水を加えて薄くのばしてつくった皮で肉、エビ、野菜などで作った具を包み、茹でたり、焼いたり、蒸したり、揚げたりした食べ物である。中国の春秋時代(紀元前6世紀頃)の遺跡からすでに食べられていた痕跡が見つかっている。敦煌の唐代の墳墓では、副葬品として壺に入った餃子が乾燥状態で発見されているという。

2 青梗菜(チンゲンザイ、quinggengcai《チンゴンツァイ》): チンゲン菜は、「青梗菜」を中国語読みしたチンゴンツァイに由来する。「青梗」は「茎が緑色」の意味で、茎が白いものは「白菜(パクチョイ)」と呼ばれる。1972年の日中国交正常化以降、日本でも栽培されるようになった。1980年代に入ると急速に普及し、日本で最も栽培される中国野菜となった。

3 満貫(マンガン、manguan):マージャンで、上がりの点数が多くなりすぎないように一定の限度に制限した点数。ふつうマンガン・跳ねマンガン・倍マンガン・役マンガンなどがある。

4 面子(メンツ、Mianzi):もともと麻雀用語で牌の組み合わせや麻雀のメンバーのことをいう。ここからメンバー、顔ぶれ、人数という意味で使われるようになった。また中国語で面子は「面目・体裁・世間体」といった意味でも使われ、同じ意味で日本にも伝わっている。「メンツを立てる」「メンツを潰される」といったセリフで使われるメンツがこれにあたる。

5 麺麻(メンマ、mianma):シナチク(支那竹)とも呼ばれ、タケノコを乳酸発酵させた加工食品。戦前から関東地方を中心に「支那そば(東京ラーメン)」の定番具材となっていた。

6 拉麺(ラーメン、lamian):中国の麺料理を原形に、大正時代ごろから日本各地に広まり、その後日本流のアレンジが加えられ独自の進化をした麺料理である。ラーメンの「拉(ラー)」は中国語で「引っ張る」、「麺(メン)」は小麦粉を意味する。麺は製法によって、「拉麺(ラーメン)」「刀削麺(とうさくめん)」「捍麺(かんめん)」と呼ばれる。中国では、麺のみの意味で「ラーメン」が用いられ、スープを入れた汁そばは「湯麺(タンメン)」という。「老麺」や「柳麺」は当て字である。

7 辣油(ラーユ、layout):唐辛子などの香辛料を植物油の中で加熱して辛味成分を抽出した調味料である。「辣」とは熱を伴う辛さのこと。中国料理・四川料理(特に麻婆豆腐や担担麺など)の調味料、薬味として用いられる。

8 立直(リーチ、lizhi):立直(リーチ)は、麻雀において、聴牌(テンパイ)を宣言する行為、および、その宣言によって成立する役である。1翻(イーハン)。宣言後は手牌を変えることができないなどの制限が付くが、和了したときに立直という役が上乗せされるため、点数は高くなる。

9 雲呑(ワンタン、huntun、広東語では wahn-tan): 細かく刻んだ肉や魚介類、野菜などを混ぜた餡を、薄く伸ばした小麦粉の四角い皮で包み、いったん茹でてからスープに入れて供される。ワンタンは華北で生まれたが、しばらくは餃子と区別されていなかった。「渾沌」と書かれ、漢字の発達とともに「餛飩」という字になったという。日本では、平安時代に編纂された漢和字典『新撰字鏡』に「餛飥」と記載されており、「こんとん」と読める音注と餅との説明がついている。餛飩は現代の呉語では「ウンドン」、陝西省の西安語では「ホエトエ」と発音するというがが、日本に伝来したワンタンがうどん、餺飥〔ほうとう、山梨県(甲斐国)を中心とした地域で作られる郷土料理〕、さらには大分県の鮑腸〔ほうちょう、団子汁〕や栃木県のはっと〔米の生産を怠ることを憂えた殿様が、ご法度を発令した為に付けられたとも、平安時代に存在した菓子の「薄飩(はっとん)」から付けられたともいう〕のルーツである可能性も指摘されている。なお、雲呑は汁に浮かんだワンタンを空に浮かぶ雲に見立て、それを呑むことは縁起がいいからといわれる説があるそうだが、嘘か真か?

10 攙和〔チャンポン、Champon、Canpon〕:肉・野菜などをいため、中華風のうどんと一緒にスープで煮た長崎の名物料理のこと。またこれから、2種類以上のものをまぜこぜにすること、また、そのさまをいう。語源については、諸説あるが、福建語の挨拶「吃飯(シャポン)」若しくは「吃飯了(チーファンラ)」(直訳するなら「飯は食ったか?」)から来ているとの説、同じく福建語の「混ぜる」を意味する語「掺混〔福州語で読むと「サンホウン」、廈門の閩南語で読むと「チャムフン」〕」から来ているとする説が存在する。また、沖縄のチャンプルーと関連があるともいわれる。マレー語及びインドネシア語の「campur(チャンプル)」、「ちゃんぽん」、「チャンプルー」はともに「混ぜる、ごちゃ混ぜにする」という意味があり、同一語源の可能性がある。後述の沖縄のちゃんぽんはおかず載せごはんであるが、その形態はインドネシアのナシチャンプル(nasi campur ナシはご飯の意味)と一致する。さらに、鉦の音(ちゃん)と鼓の音(ぽん)という擬音としてつなげた近世(江戸時代)の造語であるとしている。「混ぜること」より発生が遅い料理名の「ちゃんぽん」について、中国語説を取り上げながらも、「混ぜること」の意味から影響された名前される。ただ、いずれも根拠が乏しく単なる連想による民間語源の可能性が強い。

10 攙和〔チャンポン、Champon、Canpon〕:肉・野菜などをいため、中華風のうどんと一緒にスープで煮た長崎の名物料理のこと。またこれから、2種類以上のものをまぜこぜにすること、また、そのさまをいう。語源については、諸説あるが、福建語の挨拶「吃飯(シャポン)」若しくは「吃飯了(チーファンラ)」(直訳するなら「飯は食ったか?」)から来ているとの説、同じく福建語の「混ぜる」を意味する語「掺混〔福州語で読むと「サンホウン」、廈門の閩南語で読むと「チャムフン」〕」から来ているとする説が存在する。また、沖縄のチャンプルーと関連があるともいわれる。マレー語及びインドネシア語の「campur(チャンプル)」、「ちゃんぽん」、「チャンプルー」はともに「混ぜる、ごちゃ混ぜにする」という意味があり、同一語源の可能性がある。後述の沖縄のちゃんぽんはおかず載せごはんであるが、その形態はインドネシアのナシチャンプル(nasi campur ナシはご飯の意味)と一致する。さらに、鉦の音(ちゃん)と鼓の音(ぽん)という擬音としてつなげた近世(江戸時代)の造語であるとしている。「混ぜること」より発生が遅い料理名の「ちゃんぽん」について、中国語説を取り上げながらも、「混ぜること」の意味から影響された名前される。ただ、いずれも根拠が乏しく単なる連想による民間語源の可能性が強い。

まっこと、食い物と麻雀用語だけで申し訳ない。

隣国の朝鮮との交渉は、古くからあったのだから、朝鮮語からの外来語もなかったわけではなかろうが、はっきりしたことは不明である。現在も好く使われているものには、

1 Chongkak(チョンガー、総角=もと、成人式をあげる前の、髪の結い方):未婚男子の俗称。独身の者を表す日本海軍の隠語としても知られる。海上自衛隊でも使われているらしい。かつては独身男性を指す単語としてよく使われたが、現在この単語を使うのは年配層に絞られる。

2 jeogori (チョゴリ、Chŏgoriとも標記、赤古里・襦):朝鮮の上衣で,男女とも同形である。男はこの下にパジ(袴)をはき,女はさらにパジの上にチマ(裳)をつける。庶民は素色の白が主だが,灰,うすい水色,黄,紅,緑などチマよりは明るい色を好む。素材は特に限定はない。三国時代から形は変わらず,李朝の初めまでは1mくらいの長いチョゴリを着て,腰を布か革のバンドでしめたが,16世紀末の壬辰・丁酉倭乱(文禄・慶長の役)以降はこの長さが短くなり,腰のバンドもなくなった。

2 jeogori (チョゴリ、Chŏgoriとも標記、赤古里・襦):朝鮮の上衣で,男女とも同形である。男はこの下にパジ(袴)をはき,女はさらにパジの上にチマ(裳)をつける。庶民は素色の白が主だが,灰,うすい水色,黄,紅,緑などチマよりは明るい色を好む。素材は特に限定はない。三国時代から形は変わらず,李朝の初めまでは1mくらいの長いチョゴリを着て,腰を布か革のバンドでしめたが,16世紀末の壬辰・丁酉倭乱(文禄・慶長の役)以降はこの長さが短くなり,腰のバンドもなくなった。

3 Kimchee(キムチ):朝鮮語で「野菜を漬けたもの」の意である沈菜(チムチェ)が語源とする説や、沈漬(チムチ)、鹹菜(ハムチェ)を語源とする説など各種あり、定かではない。

4 Jjigae(チゲ):キムチや肉、魚介類、豆腐などを出汁で煮込んだ、朝鮮半島の鍋料理のひとつ。

5 Galbi(カルビ):韓国語で肋骨(あばら)を意味するが、韓国料理においてはその周辺に付いている肉、つまりばら肉のことを言う。多くの場合、牛のカルビの焼肉を指すが、豚・鶏においてもカルビと言うこともある。カルビという語は、下腹を意味するモンゴル語の借用と見られるそうだが、最初の用例が現れるのは李朝時代に入ってからであるという。李朝時代の本では「乫飛」という漢字で書いあるということだ。

6 Makgeolli(マッコリ):朝鮮の大衆向け醸造酒の1つ。日本のどぶろくに相当する。語源は「マッ+コルダ(粗雑に+濾す)」という朝鮮語から来ており、「粗く濾した酒」という意味である。その見かけから「濁酒」(タクチュ)、「滓酒」(ジェチュ)と呼ばれる他に、昔は農作業をしながら水代わりに飲まれていたことから「農酒」(ノンジュ)と呼ばれたり、家ごとに自家醸造し振舞われていたことから、「家醸酒(カヤンジュ)」とも呼ばれていた。マッコリは朝鮮の固有語であるため漢字表記はないが、漢字を用いる中国語では「馬格利」と表記される。

などがある。

1 餃子(ギョーザ、jiaozi《ジャオズ》):小麦粉に水を加えて薄くのばしてつくった皮で肉、エビ、野菜などで作った具を包み、茹でたり、焼いたり、蒸したり、揚げたりした食べ物である。中国の春秋時代(紀元前6世紀頃)の遺跡からすでに食べられていた痕跡が見つかっている。敦煌の唐代の墳墓では、副葬品として壺に入った餃子が乾燥状態で発見されているという。

2 青梗菜(チンゲンザイ、quinggengcai《チンゴンツァイ》): チンゲン菜は、「青梗菜」を中国語読みしたチンゴンツァイに由来する。「青梗」は「茎が緑色」の意味で、茎が白いものは「白菜(パクチョイ)」と呼ばれる。1972年の日中国交正常化以降、日本でも栽培されるようになった。1980年代に入ると急速に普及し、日本で最も栽培される中国野菜となった。

3 満貫(マンガン、manguan):マージャンで、上がりの点数が多くなりすぎないように一定の限度に制限した点数。ふつうマンガン・跳ねマンガン・倍マンガン・役マンガンなどがある。

4 面子(メンツ、Mianzi):もともと麻雀用語で牌の組み合わせや麻雀のメンバーのことをいう。ここからメンバー、顔ぶれ、人数という意味で使われるようになった。また中国語で面子は「面目・体裁・世間体」といった意味でも使われ、同じ意味で日本にも伝わっている。「メンツを立てる」「メンツを潰される」といったセリフで使われるメンツがこれにあたる。

5 麺麻(メンマ、mianma):シナチク(支那竹)とも呼ばれ、タケノコを乳酸発酵させた加工食品。戦前から関東地方を中心に「支那そば(東京ラーメン)」の定番具材となっていた。

6 拉麺(ラーメン、lamian):中国の麺料理を原形に、大正時代ごろから日本各地に広まり、その後日本流のアレンジが加えられ独自の進化をした麺料理である。ラーメンの「拉(ラー)」は中国語で「引っ張る」、「麺(メン)」は小麦粉を意味する。麺は製法によって、「拉麺(ラーメン)」「刀削麺(とうさくめん)」「捍麺(かんめん)」と呼ばれる。中国では、麺のみの意味で「ラーメン」が用いられ、スープを入れた汁そばは「湯麺(タンメン)」という。「老麺」や「柳麺」は当て字である。

7 辣油(ラーユ、layout):唐辛子などの香辛料を植物油の中で加熱して辛味成分を抽出した調味料である。「辣」とは熱を伴う辛さのこと。中国料理・四川料理(特に麻婆豆腐や担担麺など)の調味料、薬味として用いられる。

8 立直(リーチ、lizhi):立直(リーチ)は、麻雀において、聴牌(テンパイ)を宣言する行為、および、その宣言によって成立する役である。1翻(イーハン)。宣言後は手牌を変えることができないなどの制限が付くが、和了したときに立直という役が上乗せされるため、点数は高くなる。

9 雲呑(ワンタン、huntun、広東語では wahn-tan): 細かく刻んだ肉や魚介類、野菜などを混ぜた餡を、薄く伸ばした小麦粉の四角い皮で包み、いったん茹でてからスープに入れて供される。ワンタンは華北で生まれたが、しばらくは餃子と区別されていなかった。「渾沌」と書かれ、漢字の発達とともに「餛飩」という字になったという。日本では、平安時代に編纂された漢和字典『新撰字鏡』に「餛飥」と記載されており、「こんとん」と読める音注と餅との説明がついている。餛飩は現代の呉語では「ウンドン」、陝西省の西安語では「ホエトエ」と発音するというがが、日本に伝来したワンタンがうどん、餺飥〔ほうとう、山梨県(甲斐国)を中心とした地域で作られる郷土料理〕、さらには大分県の鮑腸〔ほうちょう、団子汁〕や栃木県のはっと〔米の生産を怠ることを憂えた殿様が、ご法度を発令した為に付けられたとも、平安時代に存在した菓子の「薄飩(はっとん)」から付けられたともいう〕のルーツである可能性も指摘されている。なお、雲呑は汁に浮かんだワンタンを空に浮かぶ雲に見立て、それを呑むことは縁起がいいからといわれる説があるそうだが、嘘か真か?

まっこと、食い物と麻雀用語だけで申し訳ない。

隣国の朝鮮との交渉は、古くからあったのだから、朝鮮語からの外来語もなかったわけではなかろうが、はっきりしたことは不明である。現在も好く使われているものには、

1 Chongkak(チョンガー、総角=もと、成人式をあげる前の、髪の結い方):未婚男子の俗称。独身の者を表す日本海軍の隠語としても知られる。海上自衛隊でも使われているらしい。かつては独身男性を指す単語としてよく使われたが、現在この単語を使うのは年配層に絞られる。

3 Kimchee(キムチ):朝鮮語で「野菜を漬けたもの」の意である沈菜(チムチェ)が語源とする説や、沈漬(チムチ)、鹹菜(ハムチェ)を語源とする説など各種あり、定かではない。

4 Jjigae(チゲ):キムチや肉、魚介類、豆腐などを出汁で煮込んだ、朝鮮半島の鍋料理のひとつ。

5 Galbi(カルビ):韓国語で肋骨(あばら)を意味するが、韓国料理においてはその周辺に付いている肉、つまりばら肉のことを言う。多くの場合、牛のカルビの焼肉を指すが、豚・鶏においてもカルビと言うこともある。カルビという語は、下腹を意味するモンゴル語の借用と見られるそうだが、最初の用例が現れるのは李朝時代に入ってからであるという。李朝時代の本では「乫飛」という漢字で書いあるということだ。

6 Makgeolli(マッコリ):朝鮮の大衆向け醸造酒の1つ。日本のどぶろくに相当する。語源は「マッ+コルダ(粗雑に+濾す)」という朝鮮語から来ており、「粗く濾した酒」という意味である。その見かけから「濁酒」(タクチュ)、「滓酒」(ジェチュ)と呼ばれる他に、昔は農作業をしながら水代わりに飲まれていたことから「農酒」(ノンジュ)と呼ばれたり、家ごとに自家醸造し振舞われていたことから、「家醸酒(カヤンジュ)」とも呼ばれていた。マッコリは朝鮮の固有語であるため漢字表記はないが、漢字を用いる中国語では「馬格利」と表記される。

などがある。

PR

昨日、西宮のYK氏から絵葉書〔高橋由一(鮭)〕が届いた。曰く、

9/25(火)、今日は鮭の絵で有名な高橋由一・展を観に京都国立近代美術館に行って来ました。鮭の絵は3種類あり、この会葉書の絵が重要文化財となっています。/久し振りの京都でしたが美術館の往復だけでした。天気は快晴で汗ばむ位でした。/最近はすっかり秋らしくなり朝夕は寒い位の時があります。/どうぞ貴兄もご自愛の上、風など引かぬ様気を付けてください。/まずは美術館行ごほうこくまで 草々

9/25(火)、今日は鮭の絵で有名な高橋由一・展を観に京都国立近代美術館に行って来ました。鮭の絵は3種類あり、この会葉書の絵が重要文化財となっています。/久し振りの京都でしたが美術館の往復だけでした。天気は快晴で汗ばむ位でした。/最近はすっかり秋らしくなり朝夕は寒い位の時があります。/どうぞ貴兄もご自愛の上、風など引かぬ様気を付けてください。/まずは美術館行ごほうこくまで 草々

早速ネット上で、高橋由一展について調べてみた。

丁髷(ちょんまげ)姿の自画像: この作品の裏面に「これは高橋由一の四十才ころの肖像なり」と記したのは息子源吉の妻たかである。40歳頃に描かれたとすれば、満年齢ならば慶応3年(1867)、数え年ならばその前年ということになる。丁髷(ちょんまげ)を結っていたのがいつ頃までなのかははっきりしていないが、みずから「由一」と名乗るのが明治維新(1868年)頃と考えられているから、最後の武士姿を記録に留めるとともに、画家高橋由一の誕生を告げる記念碑的な制作ではなかったかと想像される。

丁髷(ちょんまげ)姿の自画像: この作品の裏面に「これは高橋由一の四十才ころの肖像なり」と記したのは息子源吉の妻たかである。40歳頃に描かれたとすれば、満年齢ならば慶応3年(1867)、数え年ならばその前年ということになる。丁髷(ちょんまげ)を結っていたのがいつ頃までなのかははっきりしていないが、みずから「由一」と名乗るのが明治維新(1868年)頃と考えられているから、最後の武士姿を記録に留めるとともに、画家高橋由一の誕生を告げる記念碑的な制作ではなかったかと想像される。

※高橋 由一〔たかはしゆいち、文政11(1828)~明治27(1894))は江戸生まれの日本の洋画家。幼名は猪之助、のち佁之介。名は浩、字は剛。明治維新後に由一を名乗る。号は藍川、華陰逸人。居庵号は、石蒼波舎、伝神楼。近世にも洋画や洋風画を試みた日本人画家は数多くいたが、由一は本格的な油絵技法を習得し江戸後末期から明治中頃まで活躍した、日本で最初の「洋画家」といわれる。「天絵楼(後に天絵社、天絵学舎)」という画塾を開いて約4年にわたり、毎月展覧会を催したり、「臥遊席珍」という日本初の美術雑誌を創刊したり、美術館の建設運動をしたり、まさに開拓者であった。

※高橋 由一〔たかはしゆいち、文政11(1828)~明治27(1894))は江戸生まれの日本の洋画家。幼名は猪之助、のち佁之介。名は浩、字は剛。明治維新後に由一を名乗る。号は藍川、華陰逸人。居庵号は、石蒼波舎、伝神楼。近世にも洋画や洋風画を試みた日本人画家は数多くいたが、由一は本格的な油絵技法を習得し江戸後末期から明治中頃まで活躍した、日本で最初の「洋画家」といわれる。「天絵楼(後に天絵社、天絵学舎)」という画塾を開いて約4年にわたり、毎月展覧会を催したり、「臥遊席珍」という日本初の美術雑誌を創刊したり、美術館の建設運動をしたり、まさに開拓者であった。

花魁:吉原の稲本楼には代々小稲(こいな)という売れっ子の花魁がいた。明治5年(1872)4月28日の『東京日日新聞』に、由一が小稲の肖像を描いたとする記事があり、本図がそれにあたると考えられている。由一はあくまでも即物的な人物描写、衣装や簪(かんざし)に対するリアルな質感表現に徹している。そのことが怖いまでの迫真性につながったが、小稲本人は私はこんな顔じゃありませんと泣いて怒ったという。

花魁:吉原の稲本楼には代々小稲(こいな)という売れっ子の花魁がいた。明治5年(1872)4月28日の『東京日日新聞』に、由一が小稲の肖像を描いたとする記事があり、本図がそれにあたると考えられている。由一はあくまでも即物的な人物描写、衣装や簪(かんざし)に対するリアルな質感表現に徹している。そのことが怖いまでの迫真性につながったが、小稲本人は私はこんな顔じゃありませんと泣いて怒ったという。

山形市街図:明治10年(1877)に建設された山形県庁舎が画面の中央、まっすぐにのびる道の先にみえる。右手には警察本署、師範学校、左手に山形警察署、勧業博物館、製糸所など「擬洋風建築」の建物が建ち並ぶ。この近代的景観は山形県令の三島通庸(みちつね)によって数年間のうちに作り出されたものである。この作品は山形の写真師菊池新学が撮影した同構図の写真を利用して描かれたのだが、道行く人々は由一が独自に描き込んだものである。出来たての都市を写した記念写真というにふさわしい作品である。

山形市街図:明治10年(1877)に建設された山形県庁舎が画面の中央、まっすぐにのびる道の先にみえる。右手には警察本署、師範学校、左手に山形警察署、勧業博物館、製糸所など「擬洋風建築」の建物が建ち並ぶ。この近代的景観は山形県令の三島通庸(みちつね)によって数年間のうちに作り出されたものである。この作品は山形の写真師菊池新学が撮影した同構図の写真を利用して描かれたのだが、道行く人々は由一が独自に描き込んだものである。出来たての都市を写した記念写真というにふさわしい作品である。

鮭:ただ吊された鮭を描いただけの絵がなぜ重要文化財に指定され、教科書に掲載され、試験問題になるのか。理由はいくつかある。第一に、西洋の油絵技術を本格的に学び描き普及につとめた高橋由一の画業を代表する傑作であるという歴史的な価値付けはゆるがない。その上で、改めて作品をよく見てみると、まず実作品の意外な大きさに驚かされる。普段小さな図版でしか見ていないからだ。実物大かそれ以上にも感じる大きさとともに、その質感表現は、「写真みたいな」というよりも「触ってみたくなる」迫真性がある。さらに重要なことは、このような特徴をもつ作品はヨーロッパを探してもないということだ。物真似ではないところに生まれた極めてユニークな芸術的価値が近年とみに見直されている。/由一があえて吊された新巻鮭をモチーフに選んだ理由については、たとえば新年の贈答品として縁起のいい画題と考えたからかもしれないし、あるいは縦長の画面が日本家屋の柱に掛けるにふさわしいと考えたからかもしれない。いずれにしても、由一の得意とする写実的描写がもっともよくあらわれていることが評判にもなったことは事実で、気をよくした由一はしばしば同様の作品を描いたと考えられている。明治8年(1875)の京都博覧会に《鮭》という作品を出品しているし、画塾主催の月例展にも《塩鮭の図》《鮭の図》と題して数点出品している。現在、由一作とされる鮭の図は数点しられているが、それらがどれに相当するものかは判っていない。山形美術館寄託の《鮭》については由一が明治20年(1887)の東北旅行のおりに滞在した山形県楯岡の旅館に伝わったものである。

鮭:ただ吊された鮭を描いただけの絵がなぜ重要文化財に指定され、教科書に掲載され、試験問題になるのか。理由はいくつかある。第一に、西洋の油絵技術を本格的に学び描き普及につとめた高橋由一の画業を代表する傑作であるという歴史的な価値付けはゆるがない。その上で、改めて作品をよく見てみると、まず実作品の意外な大きさに驚かされる。普段小さな図版でしか見ていないからだ。実物大かそれ以上にも感じる大きさとともに、その質感表現は、「写真みたいな」というよりも「触ってみたくなる」迫真性がある。さらに重要なことは、このような特徴をもつ作品はヨーロッパを探してもないということだ。物真似ではないところに生まれた極めてユニークな芸術的価値が近年とみに見直されている。/由一があえて吊された新巻鮭をモチーフに選んだ理由については、たとえば新年の贈答品として縁起のいい画題と考えたからかもしれないし、あるいは縦長の画面が日本家屋の柱に掛けるにふさわしいと考えたからかもしれない。いずれにしても、由一の得意とする写実的描写がもっともよくあらわれていることが評判にもなったことは事実で、気をよくした由一はしばしば同様の作品を描いたと考えられている。明治8年(1875)の京都博覧会に《鮭》という作品を出品しているし、画塾主催の月例展にも《塩鮭の図》《鮭の図》と題して数点出品している。現在、由一作とされる鮭の図は数点しられているが、それらがどれに相当するものかは判っていない。山形美術館寄託の《鮭》については由一が明治20年(1887)の東北旅行のおりに滞在した山形県楯岡の旅館に伝わったものである。

第十一代山田荘左衛門顕善像(新発見作品):長野県中野市の旧家山田家の資料のなかから発見された新出の肖像画作品。像主11代山田荘左衛門顕善は地元の公職を歴任した名士で、明治14年(1881)に引退すると東京に出ることも多くなったという。本図とともに発見された日記ほかの資料から、明治16年(1883) 4月12日に上京して由一に肖像画制作を依頼し、2ヶ月ほどで作品が出来上がり代金40円20銭を支払ったことなどもわかった。注文制作の具体的な制作過程を教えてくれる貴重な資料である。

第十一代山田荘左衛門顕善像(新発見作品):長野県中野市の旧家山田家の資料のなかから発見された新出の肖像画作品。像主11代山田荘左衛門顕善は地元の公職を歴任した名士で、明治14年(1881)に引退すると東京に出ることも多くなったという。本図とともに発見された日記ほかの資料から、明治16年(1883) 4月12日に上京して由一に肖像画制作を依頼し、2ヶ月ほどで作品が出来上がり代金40円20銭を支払ったことなどもわかった。注文制作の具体的な制作過程を教えてくれる貴重な資料である。

三代目海老名権左エ門夫妻像(新発見作品):山形県村山市の旧家に伝わる男女の肖像画。この展覧会の準備段階で新たに由一作と確認された初公開作品。『高橋由一史料』には明治20年(1887)10月に「海老名老夫妻」を描いたと記されている。還暦を迎えていた由一が山形を訪れ、三代目海老名権左エ門(69歳)とその妻ふさ(58歳)の夫婦の肖像を描いたものであるとわかる。また、修理の必要性から調査したところ紙を麻布で裏打ちするという珍しい支持体に描かれていることもわかった。

三代目海老名権左エ門夫妻像(新発見作品):山形県村山市の旧家に伝わる男女の肖像画。この展覧会の準備段階で新たに由一作と確認された初公開作品。『高橋由一史料』には明治20年(1887)10月に「海老名老夫妻」を描いたと記されている。還暦を迎えていた由一が山形を訪れ、三代目海老名権左エ門(69歳)とその妻ふさ(58歳)の夫婦の肖像を描いたものであるとわかる。また、修理の必要性から調査したところ紙を麻布で裏打ちするという珍しい支持体に描かれていることもわかった。

早速ネット上で、高橋由一展について調べてみた。

本日のウェブニュースより

安倍新総裁:意地の再挑戦結実…「政権投げ出し」印象今も ―― 自民党総裁に初の返り咲きを果たした安倍晋三元首相(58)を支えたのは、「無念を晴らしたい」(側近)との一念だった。突然の首相辞任から5年−−安倍氏自身、首相在任中の07年参院選の大敗、その後の「政権投げ出し」が、09年の野党転落につながったことを自覚しており、迷いながらの意地の再挑戦だった。次期衆院選で政権を奪還し、自民党結党以来初めてとなる首相再登板を目指す。

安倍新総裁:意地の再挑戦結実…「政権投げ出し」印象今も ―― 自民党総裁に初の返り咲きを果たした安倍晋三元首相(58)を支えたのは、「無念を晴らしたい」(側近)との一念だった。突然の首相辞任から5年−−安倍氏自身、首相在任中の07年参院選の大敗、その後の「政権投げ出し」が、09年の野党転落につながったことを自覚しており、迷いながらの意地の再挑戦だった。次期衆院選で政権を奪還し、自民党結党以来初めてとなる首相再登板を目指す。

「突然首相を辞任し、皆様方に迷惑をかけた。総裁選の勝利で5年前の私の責任が消えるわけではない。この責任をしっかりと胸に刻んで政権奪還に全力を尽くす」

26日午後、自民党本部8階ホール。総裁選を制した安倍氏は口を真一文字に結んだまま壇上に上がり、拳を振りながら意気込みを語った。安倍内閣が総辞職したのは07年9月25日。首相退陣からちょうど5年がたち、再び自民党総裁に就いた。

安倍氏は06年9月、52歳で首相に就任。「戦後レジーム(体制)からの脱却」を掲げ、憲法改正などを目指した。在任中、憲法改正手続きを定めた国民投票法や改正教育基本法などが成立。しかし参院選の大敗を経て、持病の潰瘍性大腸炎が悪化し辞任を余儀なくされた。

安倍氏は失意の中で、月刊誌「文芸春秋」(08年2月)に「何より憂えるのは、首相の座を辞したことで保守の理念が色あせることだ」との手記を載せ、無念さをにじませた。その後、新薬によって体調は回復し、10年2月には、保守勢力の結集を目指す超党派議連の「創生『日本』」をつくり、復活の機会をうかがった。

しかし、今回の再挑戦には周囲も慎重だった。所属する町村派からは町村信孝元官房長官(67)が総裁選に立候補し、同派に影響力を持つ森喜朗元首相からは自重を求められた。当初は出馬しても劣勢とみられ、決選投票に残る上位2位以内に入る可能性は低かった。

追い風となったのは尖閣諸島や竹島を巡る中国、韓国とのあつれきだ。中国の反日デモや中国船の領海侵入などを受けて、安倍氏の「日本の領土、領海を断固として守る」との主張が浸透。麻生派や高村派の支持も得て、決選投票で石破茂前政調会長(55)を逆転した。

安倍氏には首相在任中、自らに近い議員を閣僚などで優遇したことから、「お友達内閣」と皮肉られた経験がある。町村氏は26日、記者団に対し「前回、挫折した経験を踏まえて、幅広く党の人材を活用してもらいたい」と注文をつけた。 〔毎日新聞 2012年09月27日 01時30分(最終更新 09月27日 08時54分)〕

今朝ほど携帯にメールが入った。曰く、

IKです。先日、松崎へ行きました。長松寺や大浜にも行きました。帰宅し西伊豆町のホームページ見たら30日に仁科地区見学会開催とのこと。長松寺も見学とあり。いやはや残念です。取り急ぎご報告まで

早速、返信しておいた。曰く、「メールありがとう。早速西伊豆町のホームページを開いてみましょう。」

西伊豆町のHPを開いてみたら、次のような記事があった。

ふるさと再発見!「仁科地区まちあるき会」を開催します! ―― 仁科地区まちづくり協議会では、「ふるさとの宝マップ」を利用して「まちあるき会」を実施しています。今回は、「築地エリア」を中心とした「まちあるき会」を開催します。/西伊豆町に住んでいて知らなかった事や、わからなかった事など、ふるさとを再発見してみませんか?/多くのみなさまのご参加をお待ちしております!

ふるさと再発見!「仁科地区まちあるき会」を開催します! ―― 仁科地区まちづくり協議会では、「ふるさとの宝マップ」を利用して「まちあるき会」を実施しています。今回は、「築地エリア」を中心とした「まちあるき会」を開催します。/西伊豆町に住んでいて知らなかった事や、わからなかった事など、ふるさとを再発見してみませんか?/多くのみなさまのご参加をお待ちしております!

日時 平成24年9月30日(日曜日)午前9時30分から午前11時30分頃まで(※小雨決行)

場所 築地エリア 持ち物 帽子、タオル、飲み物など

内容 築地橋付近に集合し、下記コースを歩きます。

(築地橋→長松寺→神明社→戦線興業→耕地整理記念碑→外部馬頭観音→築地橋)

その他 (1)申込みや参加費用は必要ありませんので、当日現地集合でお願いします。

(2)保険は各自で加入してください。

昨日、町会の回覧で訃報が入った。葬儀一切はごく内々に身内のものだけで行なわれたらしい。同じ町内でもあり、とても気さくなごふじんで、道でお会いするとその都度、声を掛けてくださり、立ち話をしてくださる間柄である。お子さんのH子さん・Mさん・H君は塾友だし、早速近くに住む長女のH子さんに電話して、事情を聞き、遺霊にお参りさせていただくことにする。

今朝ほどT家へお悔やみに参上した。享年82歳、元気なお姿しか拝見していなかったが、H子さんの話によると、突然の死で今も信じられないという。何はともあれ、ご冥福を申し上げる。

薤露歌 (楽府詩集)

薤上露 薤上(かいじょう)の露

何易晞 何ぞ晞(かわ)き易(やす)き

露晞明朝更復落 露は晞(かわ)けども 明朝更に復(ま)た落つ

人死一去何時帰 人は死して一(ひと)たび去れば何(いず)れの時にか帰ら

(訳) 薤(おおにら)の上に降りた露の

何と忽ちに乾くことか

露はたとえ乾いても 明日の朝にはまた戻る

人は一たび死んでしまえば 元に戻るときは無い

「突然首相を辞任し、皆様方に迷惑をかけた。総裁選の勝利で5年前の私の責任が消えるわけではない。この責任をしっかりと胸に刻んで政権奪還に全力を尽くす」

26日午後、自民党本部8階ホール。総裁選を制した安倍氏は口を真一文字に結んだまま壇上に上がり、拳を振りながら意気込みを語った。安倍内閣が総辞職したのは07年9月25日。首相退陣からちょうど5年がたち、再び自民党総裁に就いた。

安倍氏は06年9月、52歳で首相に就任。「戦後レジーム(体制)からの脱却」を掲げ、憲法改正などを目指した。在任中、憲法改正手続きを定めた国民投票法や改正教育基本法などが成立。しかし参院選の大敗を経て、持病の潰瘍性大腸炎が悪化し辞任を余儀なくされた。

安倍氏は失意の中で、月刊誌「文芸春秋」(08年2月)に「何より憂えるのは、首相の座を辞したことで保守の理念が色あせることだ」との手記を載せ、無念さをにじませた。その後、新薬によって体調は回復し、10年2月には、保守勢力の結集を目指す超党派議連の「創生『日本』」をつくり、復活の機会をうかがった。

しかし、今回の再挑戦には周囲も慎重だった。所属する町村派からは町村信孝元官房長官(67)が総裁選に立候補し、同派に影響力を持つ森喜朗元首相からは自重を求められた。当初は出馬しても劣勢とみられ、決選投票に残る上位2位以内に入る可能性は低かった。

追い風となったのは尖閣諸島や竹島を巡る中国、韓国とのあつれきだ。中国の反日デモや中国船の領海侵入などを受けて、安倍氏の「日本の領土、領海を断固として守る」との主張が浸透。麻生派や高村派の支持も得て、決選投票で石破茂前政調会長(55)を逆転した。

安倍氏には首相在任中、自らに近い議員を閣僚などで優遇したことから、「お友達内閣」と皮肉られた経験がある。町村氏は26日、記者団に対し「前回、挫折した経験を踏まえて、幅広く党の人材を活用してもらいたい」と注文をつけた。 〔毎日新聞 2012年09月27日 01時30分(最終更新 09月27日 08時54分)〕

今朝ほど携帯にメールが入った。曰く、

IKです。先日、松崎へ行きました。長松寺や大浜にも行きました。帰宅し西伊豆町のホームページ見たら30日に仁科地区見学会開催とのこと。長松寺も見学とあり。いやはや残念です。取り急ぎご報告まで

早速、返信しておいた。曰く、「メールありがとう。早速西伊豆町のホームページを開いてみましょう。」

西伊豆町のHPを開いてみたら、次のような記事があった。

日時 平成24年9月30日(日曜日)午前9時30分から午前11時30分頃まで(※小雨決行)

場所 築地エリア 持ち物 帽子、タオル、飲み物など

内容 築地橋付近に集合し、下記コースを歩きます。

(築地橋→長松寺→神明社→戦線興業→耕地整理記念碑→外部馬頭観音→築地橋)

その他 (1)申込みや参加費用は必要ありませんので、当日現地集合でお願いします。

(2)保険は各自で加入してください。

昨日、町会の回覧で訃報が入った。葬儀一切はごく内々に身内のものだけで行なわれたらしい。同じ町内でもあり、とても気さくなごふじんで、道でお会いするとその都度、声を掛けてくださり、立ち話をしてくださる間柄である。お子さんのH子さん・Mさん・H君は塾友だし、早速近くに住む長女のH子さんに電話して、事情を聞き、遺霊にお参りさせていただくことにする。

今朝ほどT家へお悔やみに参上した。享年82歳、元気なお姿しか拝見していなかったが、H子さんの話によると、突然の死で今も信じられないという。何はともあれ、ご冥福を申し上げる。

薤露歌 (楽府詩集)

薤上露 薤上(かいじょう)の露

何易晞 何ぞ晞(かわ)き易(やす)き

露晞明朝更復落 露は晞(かわ)けども 明朝更に復(ま)た落つ

人死一去何時帰 人は死して一(ひと)たび去れば何(いず)れの時にか帰ら

(訳) 薤(おおにら)の上に降りた露の

何と忽ちに乾くことか

露はたとえ乾いても 明日の朝にはまた戻る

人は一たび死んでしまえば 元に戻るときは無い

音楽用語にはイタリア語に起源を発する言葉が多い。音楽用語の中にはイタリアから直接日本に入ったものもあろうが、それよりも一旦英語やドイツ語などに取り入れられて、それから日本語に入ってきたもののほうが多いらしい。

Alto(アルト)、Viola(ヴィオラ)、Opera(オペラ)、clarinetto(クラリネット)、quartetto(クワルテッド)、concerto(コンチェルト)、Scherzo(スケルツォ)、sonata(ソナタ)、soprano(ソプラノ)、solo(ソロ)、tarantella(タランテラ、ナポリの舞曲、宜しければお聞きあれhttp://www.youtube.com/watch?v=VYA7hMeM9Os)、cello(チェロ)、tenore(テノール)、duet(デェエット)、tempo(テンポ)、trio(トリオ)、piano(ビアノ)、fagotto(ファゴット)、finale(フィナーレ)

などは、おそらくイタリア語からの直接の輸入ではあるまい。同じ音楽用語でも

Adagio(アダジオ、緩やかに)、andante(アンダンテ、歩くような速さで)、pianissimo(ピアニシモ、きわめて弱くの意。記号pp)、forte (フォルテ、強くの意、記号f)、Moderato(モデラート、ほどよい速さで)

のような専門用語になると、あるいは楽譜などを通して直接イタリア語から取り入れられたと見做すのが適切かもしれない。

音楽とは縁遠くなるが、fascio (ファッショ、極右の国家主義的、全体主義的政治形態=fascism)だとか、あるいはmacaroni(マカロニ)、Spaghetti(スパゲッティ)のようなイタリア人の食べ物、あるいはgondola(ゴンドラ)のようなヴェネチア特有の舟 ―― こういう言葉はイタリア語から直接借り入れたといってもよかろうが、Influenza(インフルエンザ)、Madonna(マドンナ)、motto(モットー)、regata(レガッタ)などは英語を通して入ってきたのかもしれない。しかし、どの言葉がイタリア語を原語としており、どの言葉が他の外国語周りで入ってきたかは、簡単に決定することは出来ない。

音楽とは縁遠くなるが、fascio (ファッショ、極右の国家主義的、全体主義的政治形態=fascism)だとか、あるいはmacaroni(マカロニ)、Spaghetti(スパゲッティ)のようなイタリア人の食べ物、あるいはgondola(ゴンドラ)のようなヴェネチア特有の舟 ―― こういう言葉はイタリア語から直接借り入れたといってもよかろうが、Influenza(インフルエンザ)、Madonna(マドンナ)、motto(モットー)、regata(レガッタ)などは英語を通して入ってきたのかもしれない。しかし、どの言葉がイタリア語を原語としており、どの言葉が他の外国語周りで入ってきたかは、簡単に決定することは出来ない。

1 casino (カジノ): 元々は小屋の意味。フランス語を通じて。

2 ghetto (ゲットー): 元々はヴェネツィアの地名。イタリア語での発音はゲット。ヨーロッパ諸都市内でユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区である。第二次世界大戦時、東欧諸国に侵攻したナチス・ドイツがユダヤ人絶滅を策して設けた強制収容所もこう呼ばれる。

3 zero (ゼロ):アラビア語からイタリア語で現在の形に。英語を通じて。

4 solo (ソロ):音楽用語を通じて、グループ活動に対して1人の意。

5 tempo (テンポ):音楽用語を通じて。イタリア語では天候なども表すが、時間の進み方の意味だけ。

6 ciao (チャオ):イタリア語ではくだけた関係での挨拶で、出会いと別れの両方に使用し、日本語でも砕けた挨拶に使用する。ヴェネツィア語の奴隷が起源。

7 totocalcio (トトカルチョ):イタリア語の「サッカーくじ」が転じて闇賭け試合

8 paparazzi (パパラッチ): Celebrity(セレブリティ、大衆にひろく注目されている人)をつけまわし、彼らのプライベート写真などを撮影して生計を立てるカメラマン一般をさす俗称。元の意味は「蚊」。イタリア語の発音ではパパラッツィ。単数形はpaparazzo (パパラッツォ)

9 biennale (ビエンナーレ):二年毎に行われる美術展覧会。語源となったヴェネツィア・ビエンナーレは、世界中から美術作家を招待して開催される展覧会として100年以上の歴史がある。

10 bravo (ブラヴォー):観客・聴衆などが賞賛の意を込めて発する感嘆詞。イタリア語での発音はブラーヴォで、イタリア語では声をかける対象の性数により語尾変化する。日本語へは、フランス語を介して輸入されたとみなされている。

10 bravo (ブラヴォー):観客・聴衆などが賞賛の意を込めて発する感嘆詞。イタリア語での発音はブラーヴォで、イタリア語では声をかける対象の性数により語尾変化する。日本語へは、フランス語を介して輸入されたとみなされている。

11 prima donna (プリマ・ドンナ) : 演劇など(特にオペラ)で主役の女性。イタリア語では大統領夫人などにも使用される。

※漱石の「坊ちゃん」にも出てくる『Madonna (マドンナ)』という言葉がある。内容的には「聖母マリア」または「イエスを抱いた聖母像」で、そこからして「(マドンナのような)美しい人」をさす言葉のイメージがある。このイメージからして、世の人々は歌劇の主役を演ずる女性歌手を「プリ・マドンナ」というようになった。しかし、これは誤りである。なぜなら、プリマドンナは英語回りで来た、もとはイタリア語のprima(最初の) donna(女性)なのである。因みに、Madonnaはかつて、ma donna――つまり英語のmy ladyであったのと平行して、プリマドンナとはfirst ladyなのである。

12 mafia (マフィア):イタリアのシチリア島を起源とする組織犯罪集団である。19世紀から恐喝や暴力により勢力を拡大し、1992年段階では186グループ(マフィアのグループは「ファミリー」と呼ばれる)・約4000人の構成員がいるという。

13 manifesto (マニフェスト): ラテン語で「手(manus)」と、「打つ(fendere)」が合わさった、とする説が有力。「手で打つ」⇒「手で感じられるほど明らかな」⇒「はっきり示す」と派生したと考えられている。これがイタリア語でManifesto (伊)「声明(文)・宣言(文)」となる。その後、イギリスにおいて党首の演説がManifesto(声明文)と呼ばれるようになったという。

14 motto (モットー):日常の行為の目標や方針となる事柄。また、それを表現した語句。標語。座右の銘。イタリア語での発音はモット。

15 Montenegro (モンテネグロ):ヨーロッパ南東部、バルカン半島に位置する国の国名。ヴェネツィア語から。

同じように十六・七世紀にスペインと通商していた頃ではなく、ずっと時代がくだって明治以降にスペイン語から取り入れられたものとして、

1 Armadillo(アルマジロ):全身ないし背面は体毛が変化した鱗状の堅い板(鱗甲板)で覆われている。アルマジロ(Armadillo)という英名はスペイン語で「武装したもの」を意味する armado に由来する。

1 Armadillo(アルマジロ):全身ないし背面は体毛が変化した鱗状の堅い板(鱗甲板)で覆われている。アルマジロ(Armadillo)という英名はスペイン語で「武装したもの」を意味する armado に由来する。

2 Guerrilla(ゲリラ):スペイン独立戦争でナポレオン軍に抗して蜂起したスペイン軍やスペイン人民衆の採った作戦を、guerrilla〔ゲリーリャ、 guerra「戦争」+縮小辞-illaで「小さな戦争」を意味する〕と呼んだのが、ゲリラの語源である。戦線を作らず、小規模の部隊に分かれ、会戦を徹底して回避して、小規模な襲撃や待ち伏せ、敵方の施設破壊等の後方攪乱によって戦争を継続する方法、そのような展開になった戦争、さらにそうした戦争を行なう組織を言う。

3 Señorita(セニョリータ):未婚の女性に対する呼びかけや、名前につけて敬称として用いる。

4 Jai Alai(ハイアライ):スペインの球技。敵味方の選手が、手にはめたラケットで硬球を壁に交互に打ちつけて得点を争うもの。17世紀にバスク地方で始まり、フランス・イタリア・メキシコなどでも行われている。

5 bolero(ボレロ):スペイン起源のダンスまたは音楽。18世紀末に始まったもので、1780年頃に舞踊家Sebastiano Carezo(セバスティアーノ・カレッソ)が創作したともいう。3拍子で、元来は歌にカスタネットやギターでリズムをつけ、1人またはペアで踊るダンスだった。19世紀になるとヨーロッパ全体に広まった。〔宜しければご覧あれ。 http://www.youtube.com/watch?v=VpeB749SG9w〕

などがある。

Alto(アルト)、Viola(ヴィオラ)、Opera(オペラ)、clarinetto(クラリネット)、quartetto(クワルテッド)、concerto(コンチェルト)、Scherzo(スケルツォ)、sonata(ソナタ)、soprano(ソプラノ)、solo(ソロ)、tarantella(タランテラ、ナポリの舞曲、宜しければお聞きあれhttp://www.youtube.com/watch?v=VYA7hMeM9Os)、cello(チェロ)、tenore(テノール)、duet(デェエット)、tempo(テンポ)、trio(トリオ)、piano(ビアノ)、fagotto(ファゴット)、finale(フィナーレ)

などは、おそらくイタリア語からの直接の輸入ではあるまい。同じ音楽用語でも

Adagio(アダジオ、緩やかに)、andante(アンダンテ、歩くような速さで)、pianissimo(ピアニシモ、きわめて弱くの意。記号pp)、forte (フォルテ、強くの意、記号f)、Moderato(モデラート、ほどよい速さで)

のような専門用語になると、あるいは楽譜などを通して直接イタリア語から取り入れられたと見做すのが適切かもしれない。

1 casino (カジノ): 元々は小屋の意味。フランス語を通じて。

2 ghetto (ゲットー): 元々はヴェネツィアの地名。イタリア語での発音はゲット。ヨーロッパ諸都市内でユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区である。第二次世界大戦時、東欧諸国に侵攻したナチス・ドイツがユダヤ人絶滅を策して設けた強制収容所もこう呼ばれる。

3 zero (ゼロ):アラビア語からイタリア語で現在の形に。英語を通じて。

4 solo (ソロ):音楽用語を通じて、グループ活動に対して1人の意。

5 tempo (テンポ):音楽用語を通じて。イタリア語では天候なども表すが、時間の進み方の意味だけ。

6 ciao (チャオ):イタリア語ではくだけた関係での挨拶で、出会いと別れの両方に使用し、日本語でも砕けた挨拶に使用する。ヴェネツィア語の奴隷が起源。

7 totocalcio (トトカルチョ):イタリア語の「サッカーくじ」が転じて闇賭け試合

8 paparazzi (パパラッチ): Celebrity(セレブリティ、大衆にひろく注目されている人)をつけまわし、彼らのプライベート写真などを撮影して生計を立てるカメラマン一般をさす俗称。元の意味は「蚊」。イタリア語の発音ではパパラッツィ。単数形はpaparazzo (パパラッツォ)

9 biennale (ビエンナーレ):二年毎に行われる美術展覧会。語源となったヴェネツィア・ビエンナーレは、世界中から美術作家を招待して開催される展覧会として100年以上の歴史がある。

11 prima donna (プリマ・ドンナ) : 演劇など(特にオペラ)で主役の女性。イタリア語では大統領夫人などにも使用される。

※漱石の「坊ちゃん」にも出てくる『Madonna (マドンナ)』という言葉がある。内容的には「聖母マリア」または「イエスを抱いた聖母像」で、そこからして「(マドンナのような)美しい人」をさす言葉のイメージがある。このイメージからして、世の人々は歌劇の主役を演ずる女性歌手を「プリ・マドンナ」というようになった。しかし、これは誤りである。なぜなら、プリマドンナは英語回りで来た、もとはイタリア語のprima(最初の) donna(女性)なのである。因みに、Madonnaはかつて、ma donna――つまり英語のmy ladyであったのと平行して、プリマドンナとはfirst ladyなのである。

12 mafia (マフィア):イタリアのシチリア島を起源とする組織犯罪集団である。19世紀から恐喝や暴力により勢力を拡大し、1992年段階では186グループ(マフィアのグループは「ファミリー」と呼ばれる)・約4000人の構成員がいるという。

13 manifesto (マニフェスト): ラテン語で「手(manus)」と、「打つ(fendere)」が合わさった、とする説が有力。「手で打つ」⇒「手で感じられるほど明らかな」⇒「はっきり示す」と派生したと考えられている。これがイタリア語でManifesto (伊)「声明(文)・宣言(文)」となる。その後、イギリスにおいて党首の演説がManifesto(声明文)と呼ばれるようになったという。

14 motto (モットー):日常の行為の目標や方針となる事柄。また、それを表現した語句。標語。座右の銘。イタリア語での発音はモット。

15 Montenegro (モンテネグロ):ヨーロッパ南東部、バルカン半島に位置する国の国名。ヴェネツィア語から。

同じように十六・七世紀にスペインと通商していた頃ではなく、ずっと時代がくだって明治以降にスペイン語から取り入れられたものとして、

2 Guerrilla(ゲリラ):スペイン独立戦争でナポレオン軍に抗して蜂起したスペイン軍やスペイン人民衆の採った作戦を、guerrilla〔ゲリーリャ、 guerra「戦争」+縮小辞-illaで「小さな戦争」を意味する〕と呼んだのが、ゲリラの語源である。戦線を作らず、小規模の部隊に分かれ、会戦を徹底して回避して、小規模な襲撃や待ち伏せ、敵方の施設破壊等の後方攪乱によって戦争を継続する方法、そのような展開になった戦争、さらにそうした戦争を行なう組織を言う。

3 Señorita(セニョリータ):未婚の女性に対する呼びかけや、名前につけて敬称として用いる。

4 Jai Alai(ハイアライ):スペインの球技。敵味方の選手が、手にはめたラケットで硬球を壁に交互に打ちつけて得点を争うもの。17世紀にバスク地方で始まり、フランス・イタリア・メキシコなどでも行われている。

5 bolero(ボレロ):スペイン起源のダンスまたは音楽。18世紀末に始まったもので、1780年頃に舞踊家Sebastiano Carezo(セバスティアーノ・カレッソ)が創作したともいう。3拍子で、元来は歌にカスタネットやギターでリズムをつけ、1人またはペアで踊るダンスだった。19世紀になるとヨーロッパ全体に広まった。〔宜しければご覧あれ。 http://www.youtube.com/watch?v=VpeB749SG9w〕

などがある。

ロシア語から日本語に入った単語は、18世紀以降の両国間の接触によりロシアの文物が日本に紹介されたものと、1917年のロシア革命とその後のソビエト体制の成立により、社会主義(共産主義)思想と共に日本に導入された物の2種類が多い。前者は日常生活の中で使用されている例があるが(イクラなど)、後者はむしろソ連・ロシア社会の特定の組織や現象を指す固有名詞としてとらえられる物が多い(コルホーズ、ペレストロイカなど)。ただし後者にもロシアから離れ、日本社会の事象を説明する時に使われる用語もある(コンビナート、ノルマなど)。以下、【 】内は、ロシア語での本来の意味を示す

1 agitating point(アジト):非公然組織一般による地下司令部や潜窟【агитпункт扇動本部】

2 ikra(イクラ):鮭の卵【икра魚卵】

3 Intelligentsia(インテリゲンツィア):インテリゲンチャとも【интеллигенция知識人】

4 Vodka(ウォッカ):ロシアやポーランド、ウクライナなど東欧・旧ソ連圏で製造されている蒸留酒【водкаロシアの名物:ジャガイモの酒類】

5 kompaniya(カンパニア):略して「カンパ」。「大衆に運動を促すこと、そのための寄付を募ること」を意味する。【кампанияキャンペーン)

6 glasnost(グラスノスチ):ゴルバチョフ時代のソビエト連邦においてペレストロイカ(perestroika、改革)の重要な一環として展開された情報政策【гласность情報公開)

7 Comintern(コミンテルン):Communist Internationalの略。1919年から1943年まで存在した、共産主義政党による国際組織【Коминтерн ← Коммунистический нтернационал国際共産党・第三インター】

8 kolkhoz(コルホーズ):ソビエト連邦の集団農場【колхоз ← коллективное хозяйство集団農場】

9 kombinat(コンビナート):企業相互の生産性の向上のために原料・燃料・工場施設を計画的・有機的に結び付けた企業集団【комбинат「結合」の意味】

10 samovar(サモワール):ロシアやその他のスラブ諸国、イラン、トルコなどで湯を沸かすために伝統的に使用されてきた金属製の容器【самоварロシア式湯沸かし器】

10 samovar(サモワール):ロシアやその他のスラブ諸国、イラン、トルコなどで湯を沸かすために伝統的に使用されてきた金属製の容器【самоварロシア式湯沸かし器】

11 Sputnik(スプートニク):「衛星」もしくは「人工衛星」【Спутник付随するもの】

12 steppe(ステップ):中央アジアのチェルノーゼム帯など世界各地に分布する草原【степь平らな乾燥した土地】

13 sivuch(シヴーチ、セイウチ):大きな身体と二本のキバが特徴的【сивучトド)

14 Soviet(ソビエト、ソヴィエト、ソヴェトとも):ロシア革命時において、社会主義者の働きかけもありながらも主として自然発生的に形成された労働者・農民・兵士の評議会【Совет会議】

15 sovkhoz(ソフホーズ):ソビエト連邦における大規模国営農場【совхоз ← советское хозяйствоソビエトの農場】

16 Taiga(タイガ):シベリア地方の針葉樹林の意【тайга密林】

17 Cheka(チェカ):ウラジーミル・レーニンによってロシア革命直後の1917年12月20日に人民委員会議直属の機関として設立された秘密警察組織【ЧК ← чрезвычайная комиссия (по борьбе с контрреволюцией и саботажем)反革命と怠業に対する闘争のための非常委員会】

18 Tsar(ツァーリ、ツァーとも):ブルガリア・ロシアなどスラヴ語圏で使用された君主の称号【царь皇帝・王】

19 tundra(ツンドラ、サーミ語からロシア語を経由):地下に一年中溶けることのない永久凍土が広がる降水量の少ない地域【тундра永久凍土】

20 Dekabrist(デカブリスト):ツァーリズムの打倒と農奴制の廃止を目標とし、1825年の12月(デカブリ)にペテルブルグで武装蜂起した人々【декабрист十二月党員】

21 tochka(トーチカ):鉄筋コンクリート製の防御陣地【точка点、地点】

22 Troika(トロイカ):三頭立ての馬車もしくはソリ【тройка3番、3つ組】

23 Trotskyist(トロツキスト):(しばしば軽蔑の意味をこめて)Lev Davidovich Trotsky(レフ・ダヴィーダヴィチ・トロツキー、1879~1940年)の思想を支持する人。共産党とは別の立場にある共産主義思想・およびそれを信奉する者全般を指したレッテルとして「トロツキズム」「トロツキスト」と総称していた【троцкистトロツキスト】

24 Norma(ノルマ):半強制的に与えられた労働の基準量であり、大抵の場合時間的強制も付加される。第2次大戦後のシベリア抑留者が持ち帰った【норма基準目標】

25 balalaika(バラライカ):ロシアの代表的な弦楽器である。ギターと違い、共鳴胴が三角錘形をしているのが特徴【балалайкаバラライカ】

25 balalaika(バラライカ):ロシアの代表的な弦楽器である。ギターと違い、共鳴胴が三角錘形をしているのが特徴【балалайкаバラライカ】

26 Pirozhki(ピロシキ):東欧料理の惣菜パンである。ウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどで好まれている。小麦粉を練った生地に色々な具材を包み、オーブンで焼くか油で揚げて作る。【пирожкиピロシキ】

27 v narod(ヴ・ナロード):19世紀ロシアで盛んになったナロードニキが革命運動のスローガンとして用いた標語で、「人民の中に」といった意味【в народ人民の中へ】

28 pechka(ペチカ):煙道がめぐらしてあるレンガなどで造った壁面の放射熱で部屋を暖める暖房設備【печка暖炉、ストーブ】

29 Perestroika(ペレストロイカ):1985年3月のゴルバチョフ政権登場後のソ連における改革運動【перестройка建て直し】

30 bol'sheviki(ボリシェヴィキ、ボルシェヴィキとも):ロシア共産党の前身。ロシア社会民主労働党のレーニン派。メンシェヴィキとの戦いに勝利して革命の支配者となる。【большевики多数派】

31 Mensheviks(メンシェヴィキ、メニシェヴィキとも):ロシア社会民主労働党が分裂して形成された社会主義右派グループ。ロシア革命後に幹部の多くが国外に亡命した。【меньшевики少数派】

1 agitating point(アジト):非公然組織一般による地下司令部や潜窟【агитпункт扇動本部】

2 ikra(イクラ):鮭の卵【икра魚卵】

3 Intelligentsia(インテリゲンツィア):インテリゲンチャとも【интеллигенция知識人】

4 Vodka(ウォッカ):ロシアやポーランド、ウクライナなど東欧・旧ソ連圏で製造されている蒸留酒【водкаロシアの名物:ジャガイモの酒類】

5 kompaniya(カンパニア):略して「カンパ」。「大衆に運動を促すこと、そのための寄付を募ること」を意味する。【кампанияキャンペーン)

6 glasnost(グラスノスチ):ゴルバチョフ時代のソビエト連邦においてペレストロイカ(perestroika、改革)の重要な一環として展開された情報政策【гласность情報公開)

7 Comintern(コミンテルン):Communist Internationalの略。1919年から1943年まで存在した、共産主義政党による国際組織【Коминтерн ← Коммунистический нтернационал国際共産党・第三インター】

8 kolkhoz(コルホーズ):ソビエト連邦の集団農場【колхоз ← коллективное хозяйство集団農場】

9 kombinat(コンビナート):企業相互の生産性の向上のために原料・燃料・工場施設を計画的・有機的に結び付けた企業集団【комбинат「結合」の意味】

11 Sputnik(スプートニク):「衛星」もしくは「人工衛星」【Спутник付随するもの】

12 steppe(ステップ):中央アジアのチェルノーゼム帯など世界各地に分布する草原【степь平らな乾燥した土地】

13 sivuch(シヴーチ、セイウチ):大きな身体と二本のキバが特徴的【сивучトド)

14 Soviet(ソビエト、ソヴィエト、ソヴェトとも):ロシア革命時において、社会主義者の働きかけもありながらも主として自然発生的に形成された労働者・農民・兵士の評議会【Совет会議】

15 sovkhoz(ソフホーズ):ソビエト連邦における大規模国営農場【совхоз ← советское хозяйствоソビエトの農場】

16 Taiga(タイガ):シベリア地方の針葉樹林の意【тайга密林】

17 Cheka(チェカ):ウラジーミル・レーニンによってロシア革命直後の1917年12月20日に人民委員会議直属の機関として設立された秘密警察組織【ЧК ← чрезвычайная комиссия (по борьбе с контрреволюцией и саботажем)反革命と怠業に対する闘争のための非常委員会】

18 Tsar(ツァーリ、ツァーとも):ブルガリア・ロシアなどスラヴ語圏で使用された君主の称号【царь皇帝・王】

19 tundra(ツンドラ、サーミ語からロシア語を経由):地下に一年中溶けることのない永久凍土が広がる降水量の少ない地域【тундра永久凍土】

20 Dekabrist(デカブリスト):ツァーリズムの打倒と農奴制の廃止を目標とし、1825年の12月(デカブリ)にペテルブルグで武装蜂起した人々【декабрист十二月党員】

21 tochka(トーチカ):鉄筋コンクリート製の防御陣地【точка点、地点】

22 Troika(トロイカ):三頭立ての馬車もしくはソリ【тройка3番、3つ組】

23 Trotskyist(トロツキスト):(しばしば軽蔑の意味をこめて)Lev Davidovich Trotsky(レフ・ダヴィーダヴィチ・トロツキー、1879~1940年)の思想を支持する人。共産党とは別の立場にある共産主義思想・およびそれを信奉する者全般を指したレッテルとして「トロツキズム」「トロツキスト」と総称していた【троцкистトロツキスト】

24 Norma(ノルマ):半強制的に与えられた労働の基準量であり、大抵の場合時間的強制も付加される。第2次大戦後のシベリア抑留者が持ち帰った【норма基準目標】

26 Pirozhki(ピロシキ):東欧料理の惣菜パンである。ウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどで好まれている。小麦粉を練った生地に色々な具材を包み、オーブンで焼くか油で揚げて作る。【пирожкиピロシキ】

27 v narod(ヴ・ナロード):19世紀ロシアで盛んになったナロードニキが革命運動のスローガンとして用いた標語で、「人民の中に」といった意味【в народ人民の中へ】

28 pechka(ペチカ):煙道がめぐらしてあるレンガなどで造った壁面の放射熱で部屋を暖める暖房設備【печка暖炉、ストーブ】

29 Perestroika(ペレストロイカ):1985年3月のゴルバチョフ政権登場後のソ連における改革運動【перестройка建て直し】

30 bol'sheviki(ボリシェヴィキ、ボルシェヴィキとも):ロシア共産党の前身。ロシア社会民主労働党のレーニン派。メンシェヴィキとの戦いに勝利して革命の支配者となる。【большевики多数派】

31 Mensheviks(メンシェヴィキ、メニシェヴィキとも):ロシア社会民主労働党が分裂して形成された社会主義右派グループ。ロシア革命後に幹部の多くが国外に亡命した。【меньшевики少数派】

今朝のウェブニュースより

第70代横綱・日馬富士誕生だ!2場所連続全勝Vで文句なし…秋場所千秋楽 ―― ◆大相撲秋場所千秋楽 ○日馬富士(下手投げ)白鵬●(23日・両国国技館) 第70代横綱・日馬富士(28)=伊勢ケ浜=が誕生だ。勝てば横綱昇進が決まる横綱・白鵬(27)=宮城野=との大一番を1分47秒6にわたる大相撲の末、下手投げで制し、2場所連続全勝で4回目の優勝を飾った。北の湖理事長(59)は取組後に審判部から要請を受け、横綱昇進を決める理事会の招集を決断。24日に開く横綱審議委員会で推挙され、26日の九州場所(11月11日初日・福岡国際センター)の番付編成会議と理事会を経て横綱昇進が正式に決定する。新横綱は07年名古屋で昇進した白鵬以来5年ぶり。/座布団が舞い、大歓声が渦巻く中、日馬富士は感極まった表情で額を土俵につけた。「土俵の神様にいつも勝利を与えてくれてありがとうという気持ちだった」と静かに喜びをかみしめた。/大一番。立ち合い直後に白鵬が得意とする右四つを許した。巻き替えて左四つになると、頭をつけ、土俵中央で膠着(こうちゃく)状態に。白鵬の左下手を切ってもろ差しになると一気に寄った。右下手投げを打ち、粘る白鵬を渾身(こんしん)の力で倒した。全身全霊の1分47秒6だった。/取組前に審判部は北の湖理事長に理事会の招集を要請したが、同理事長は「もう一番見る」と差し戻した。昇進には優勝するしかない状況だった。極限の重圧の中で大きな白星を手にした。/今月16日で来日12年を迎えた。喜びを誰に伝えたいか、と問われると、日馬富士は「父に」と06年に交通事故のため50歳で他界した父・ダワーニャムさんに思いをはせた。来日して1年半後、初めて帰国したときに「もう日本に戻りたくない」と言う日馬富士に「ここで逃げたら何をやっても成功しない」と笑顔で諭したのが父だった。横綱まで上り詰められたのは父の言葉のおかげだった。/最愛の父の指輪を形見分けしてもらい、お守りとして大切に持っている。「尊敬していた人が身につけていた物だから」。支度部屋の風呂では決まってモンゴル語の歌を口ずさむ。付け人によると「ダイヤモンドや金の涙を流しても親は買えない」との意味という。観戦した母・ミャグマルスレンさんは「(夫が)この場にいたらどんなにうれしいことでしょう」と感極まった。バトトール夫人も家でモンゴル料理を作って、戦う夫を支えた。/取組後、北の湖理事長は「理事会の招集の要請を受けます」と話した。5年ぶりに誕生する横綱の土俵入りの型は師匠の伊勢ケ浜親方(元横綱・旭富士)と同じ不知火型。94年九州の貴乃花以来の2場所連続全勝Vでの昇進に、理事長は「力がついていると思います」と評価した。平成以降に昇進の8人の中で2番目に軽い133キロのハンデを吹き飛ばしたが、大関在位22場所で2ケタ勝利が11場所など安定感に欠けるのも事実だ。「皆さんに勇気と感動を与えられる相撲を取りたい」と日馬富士。今後も稽古に精進し、圧倒的な力をつけていく。

第70代横綱・日馬富士誕生だ!2場所連続全勝Vで文句なし…秋場所千秋楽 ―― ◆大相撲秋場所千秋楽 ○日馬富士(下手投げ)白鵬●(23日・両国国技館) 第70代横綱・日馬富士(28)=伊勢ケ浜=が誕生だ。勝てば横綱昇進が決まる横綱・白鵬(27)=宮城野=との大一番を1分47秒6にわたる大相撲の末、下手投げで制し、2場所連続全勝で4回目の優勝を飾った。北の湖理事長(59)は取組後に審判部から要請を受け、横綱昇進を決める理事会の招集を決断。24日に開く横綱審議委員会で推挙され、26日の九州場所(11月11日初日・福岡国際センター)の番付編成会議と理事会を経て横綱昇進が正式に決定する。新横綱は07年名古屋で昇進した白鵬以来5年ぶり。/座布団が舞い、大歓声が渦巻く中、日馬富士は感極まった表情で額を土俵につけた。「土俵の神様にいつも勝利を与えてくれてありがとうという気持ちだった」と静かに喜びをかみしめた。/大一番。立ち合い直後に白鵬が得意とする右四つを許した。巻き替えて左四つになると、頭をつけ、土俵中央で膠着(こうちゃく)状態に。白鵬の左下手を切ってもろ差しになると一気に寄った。右下手投げを打ち、粘る白鵬を渾身(こんしん)の力で倒した。全身全霊の1分47秒6だった。/取組前に審判部は北の湖理事長に理事会の招集を要請したが、同理事長は「もう一番見る」と差し戻した。昇進には優勝するしかない状況だった。極限の重圧の中で大きな白星を手にした。/今月16日で来日12年を迎えた。喜びを誰に伝えたいか、と問われると、日馬富士は「父に」と06年に交通事故のため50歳で他界した父・ダワーニャムさんに思いをはせた。来日して1年半後、初めて帰国したときに「もう日本に戻りたくない」と言う日馬富士に「ここで逃げたら何をやっても成功しない」と笑顔で諭したのが父だった。横綱まで上り詰められたのは父の言葉のおかげだった。/最愛の父の指輪を形見分けしてもらい、お守りとして大切に持っている。「尊敬していた人が身につけていた物だから」。支度部屋の風呂では決まってモンゴル語の歌を口ずさむ。付け人によると「ダイヤモンドや金の涙を流しても親は買えない」との意味という。観戦した母・ミャグマルスレンさんは「(夫が)この場にいたらどんなにうれしいことでしょう」と感極まった。バトトール夫人も家でモンゴル料理を作って、戦う夫を支えた。/取組後、北の湖理事長は「理事会の招集の要請を受けます」と話した。5年ぶりに誕生する横綱の土俵入りの型は師匠の伊勢ケ浜親方(元横綱・旭富士)と同じ不知火型。94年九州の貴乃花以来の2場所連続全勝Vでの昇進に、理事長は「力がついていると思います」と評価した。平成以降に昇進の8人の中で2番目に軽い133キロのハンデを吹き飛ばしたが、大関在位22場所で2ケタ勝利が11場所など安定感に欠けるのも事実だ。「皆さんに勇気と感動を与えられる相撲を取りたい」と日馬富士。今後も稽古に精進し、圧倒的な力をつけていく。

◆日馬富士公平(はるまふじ こうへい)

▽本名 ダワーニャム・ビャンバドルジ/▽生まれ 1984年4月14日、モンゴル・ウランバートル市出身。28歳/▽しこ名 08年九州場所後の大関昇進時に安馬から日馬富士に改名/▽実績 優勝4回、殊勲賞4回、敢闘賞1回、技能賞5回。金星1/▽得意 右四つ、寄り/▽家族 夫人と2女/▽趣味 絵画。来日前は個展を開いたことがあるほどの腕前/▽サイズ 186センチ、133キロ

◆日馬富士の昇進記録メモ

▽新横綱誕生間隔 九州場所で新横綱となり、07年名古屋の白鵬以来、31場所ぶりに誕生。65年春の佐田の山から70年春の玉の海、北の富士の30場所ぶりを抜いて、昭和以降では最大ブランク。/▽スロー昇進(昭和以降) 初土俵から所要70場所は5位。新入幕から所要47場所は3代目・若乃花と並び4位。新三役から所要37場所は7位。新大関から所要22場所は三重ノ海と並び4位。/▽高年齢昇進 28歳5か月での昇進は、年6場所となった58年以降に誕生した18人中5位。/▽外国出身 曙、武蔵丸(ともに米国)、朝青龍、白鵬(ともにモンゴル)に次いで5人目で4人連続。

◆日馬富士の今後の昇進への日程

▽24日 横綱審議委員会。委員の3分の2以上の推薦を受ければ横綱へ推挙が決まる。/▽26日 番付編成会議と理事会。承認されれば都内の伊勢ケ浜部屋で伝達式。/▽28日 明治神宮で横綱推挙状授与式と奉納土俵入り。/▽29日 元関脇・栃乃洋の引退相撲断髪式で初めて国技館で土俵入りを披露。

◆兄貴分・朝青が観戦「マイ相撲とれ」 〇…元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダクワドルジ氏(31)が千秋楽の取組を観戦。優勝後の日馬富士を支度部屋で出迎えると、頬と頬を合わせて何度も抱き合い、仲良しの「弟分」を祝福した。場所前には2人でモンゴルの山奥へ行き、場所中もほぼ毎晩、電話連絡を取り合っていたという。「いい相撲だった。周りの言うことにも耐えて『マイ相撲』を取って」と横綱経験者としてアドバイスを送っていた。 (2012年9月24日06時05分 スポーツ報知)

なぜ日本人横綱は途切れたままなのか 違う競技に流れ “叩き上げ”少なく ―― 大関日馬富士が2場所連続優勝を果たし、横綱昇進を確実にしたことで、東西の最高位をモンゴル勢が占めることになる。貴乃花が平成15年に引退して以降、番付から消えたままの日本人横綱。“和製力士”が綱を締める日は、いつになるだろうか-。/日馬富士の昇進により、横綱は4代続けて外国出身力士となった。日本人の横綱誕生は、3代目若乃花が昇進した14年前の夏場所後までさかのぼらなければならない。/日本相撲協会の諮問機関である横綱審議委員会の内規は、横綱推挙の基準を「2場所連続優勝か、これに準ずる成績」としているが、そもそも優勝自体が難しいのが現状である。日本人が賜杯を抱いたのは18年初場所の大関栃東が最後。以来、39場所連続で日本出身力士は優勝から遠ざかっている。今場所も日本人大関は、稀勢の里が10勝5敗に終わり、琴奨菊は左膝の負傷で途中休場。今後、横綱が2人揃えば、一人横綱時代より大関の連続優勝のハードルが高くなることは必至だ。/「日本人が努力していない訳ではない」と言うのは長年、新弟子の指導を担当した大山親方(元幕内大飛)。「ただ今は、相撲をやれば強いだろうと感じる運動神経の良い子も違う競技に流れがちだ」という。戦後直後などと比べ親しめるスポーツは多様化し、少子化も進んでいる。若貴ブームに沸いた4年には新弟子が年間223人を数えたが、その後は減少傾向が続き昨年は60人。陸上の有望選手だった横綱千代の富士、競泳の五輪代表候補だった大関貴ノ花のような、磨けば光る“原石”を入門させるのは容易でない。/対して外国力士は、「1部屋1人」と入門制限を設けても希望者は後を絶たない。特に3代続けて横綱を輩出したモンゴルではテレビ中継もあり人気が高い。/同国出身の旭天鵬はモンゴル人の気質を「家族への思いが強く、失望させたくないと思っている」と解説。これが自己鍛錬に駆り立て大成している一因だと分析する。一方で、日本人は高校大学卒の入門者が目立つのに対し、伸び盛りの10代から覚悟を持って入門してくる“中卒叩き上げ”が少ない点も影響しているのではないかと指摘した。 〔産経ニュース 2012.9.23 22:40〕

◆日馬富士公平(はるまふじ こうへい)

▽本名 ダワーニャム・ビャンバドルジ/▽生まれ 1984年4月14日、モンゴル・ウランバートル市出身。28歳/▽しこ名 08年九州場所後の大関昇進時に安馬から日馬富士に改名/▽実績 優勝4回、殊勲賞4回、敢闘賞1回、技能賞5回。金星1/▽得意 右四つ、寄り/▽家族 夫人と2女/▽趣味 絵画。来日前は個展を開いたことがあるほどの腕前/▽サイズ 186センチ、133キロ

◆日馬富士の昇進記録メモ

▽新横綱誕生間隔 九州場所で新横綱となり、07年名古屋の白鵬以来、31場所ぶりに誕生。65年春の佐田の山から70年春の玉の海、北の富士の30場所ぶりを抜いて、昭和以降では最大ブランク。/▽スロー昇進(昭和以降) 初土俵から所要70場所は5位。新入幕から所要47場所は3代目・若乃花と並び4位。新三役から所要37場所は7位。新大関から所要22場所は三重ノ海と並び4位。/▽高年齢昇進 28歳5か月での昇進は、年6場所となった58年以降に誕生した18人中5位。/▽外国出身 曙、武蔵丸(ともに米国)、朝青龍、白鵬(ともにモンゴル)に次いで5人目で4人連続。

◆日馬富士の今後の昇進への日程

▽24日 横綱審議委員会。委員の3分の2以上の推薦を受ければ横綱へ推挙が決まる。/▽26日 番付編成会議と理事会。承認されれば都内の伊勢ケ浜部屋で伝達式。/▽28日 明治神宮で横綱推挙状授与式と奉納土俵入り。/▽29日 元関脇・栃乃洋の引退相撲断髪式で初めて国技館で土俵入りを披露。

◆兄貴分・朝青が観戦「マイ相撲とれ」 〇…元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダクワドルジ氏(31)が千秋楽の取組を観戦。優勝後の日馬富士を支度部屋で出迎えると、頬と頬を合わせて何度も抱き合い、仲良しの「弟分」を祝福した。場所前には2人でモンゴルの山奥へ行き、場所中もほぼ毎晩、電話連絡を取り合っていたという。「いい相撲だった。周りの言うことにも耐えて『マイ相撲』を取って」と横綱経験者としてアドバイスを送っていた。 (2012年9月24日06時05分 スポーツ報知)

なぜ日本人横綱は途切れたままなのか 違う競技に流れ “叩き上げ”少なく ―― 大関日馬富士が2場所連続優勝を果たし、横綱昇進を確実にしたことで、東西の最高位をモンゴル勢が占めることになる。貴乃花が平成15年に引退して以降、番付から消えたままの日本人横綱。“和製力士”が綱を締める日は、いつになるだろうか-。/日馬富士の昇進により、横綱は4代続けて外国出身力士となった。日本人の横綱誕生は、3代目若乃花が昇進した14年前の夏場所後までさかのぼらなければならない。/日本相撲協会の諮問機関である横綱審議委員会の内規は、横綱推挙の基準を「2場所連続優勝か、これに準ずる成績」としているが、そもそも優勝自体が難しいのが現状である。日本人が賜杯を抱いたのは18年初場所の大関栃東が最後。以来、39場所連続で日本出身力士は優勝から遠ざかっている。今場所も日本人大関は、稀勢の里が10勝5敗に終わり、琴奨菊は左膝の負傷で途中休場。今後、横綱が2人揃えば、一人横綱時代より大関の連続優勝のハードルが高くなることは必至だ。/「日本人が努力していない訳ではない」と言うのは長年、新弟子の指導を担当した大山親方(元幕内大飛)。「ただ今は、相撲をやれば強いだろうと感じる運動神経の良い子も違う競技に流れがちだ」という。戦後直後などと比べ親しめるスポーツは多様化し、少子化も進んでいる。若貴ブームに沸いた4年には新弟子が年間223人を数えたが、その後は減少傾向が続き昨年は60人。陸上の有望選手だった横綱千代の富士、競泳の五輪代表候補だった大関貴ノ花のような、磨けば光る“原石”を入門させるのは容易でない。/対して外国力士は、「1部屋1人」と入門制限を設けても希望者は後を絶たない。特に3代続けて横綱を輩出したモンゴルではテレビ中継もあり人気が高い。/同国出身の旭天鵬はモンゴル人の気質を「家族への思いが強く、失望させたくないと思っている」と解説。これが自己鍛錬に駆り立て大成している一因だと分析する。一方で、日本人は高校大学卒の入門者が目立つのに対し、伸び盛りの10代から覚悟を持って入門してくる“中卒叩き上げ”が少ない点も影響しているのではないかと指摘した。 〔産経ニュース 2012.9.23 22:40〕

明治4(1871)年、普仏戦争の結果ドイツが勝利をおさめて、ドイツ帝国が建設されると日本におけるドイツ熱も一気に高まり、ドイツ語の塾も開かれ、教科書の刊行、辞書の編纂も行なわれ、特に大学東校(とうこう)では、医学の範をドイツに求めることになり、ドイツから医学者を招いた。こうして、医学といえば直ちにドイツ語を思い浮かべるほど医学畑では多くのドイツ語が使われることになった。大正期にはスキーも日本に伝えられ、スキーを巡る言葉や登山用語がドイツ語から入ってきた。第2次大戦後はドイツの国際的立場や日本との文化的交渉を反映してドイツ語からの外来語はほとんど入らなくなったが、それでも明治以来長い間交渉のあったドイツ語だけに、今もなお使っている外来語か、いろいろな方面にかなりある。

1 Kategorie(カテゴリー) /2 Thema(テーマ):英語ではtopic。テーマ・ソングは独語+英語の和製外来語/3 Arbeit(アルバイト):原意は「本業の仕事」。独語で短時間労働は「job」/4 Energie(エネルギー):英語のenergy/5 Hormon(ホルモン) /6 Allergie(アレルギー) /7 Acryl(アクリル):「アクリル樹脂」「アクリル繊維」などの略/8 Kapsel(カプセル):「小箱」を意味するラテン語の capsula に由来し、何かをつめておくための容器のことを表す。/9 Kollagen(コラーゲン):真皮、靱帯、腱、骨、軟骨などを構成するタンパク質のひとつで、多細胞動物の細胞外基質(細胞外マトリクス)の主成分である/10 Virus(ウイルス) /11 Diesel(ディーゼル):ドイツの技術者Rudolf Christian Karl Diesel(ルドルフ・クリスチアン・カール・ディーゼル、1858~1913年)が発明した内燃機関。/

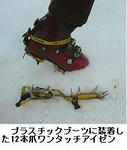

12 Meister(マイスター):ワーグナーの楽劇「Die Meistersinger(マイスタージンガー) von Nürnberg(ニュルンベルク)」は職人の親方(英:master)が歌手(英:singer)を兼ねた親方歌手のこと。/13 Titan(チタン):原子番号22の元素。元素記号は Ti。金属光沢を持つ遷移元素である。チタニウムと呼ばれることもある。/14 Pudel(プードル):英語ではpoodle/15 Seminar(ゼミナール《略して「ゼミ」》):英語ではseminar(セミナー) /16 Urethan(ウレタン):合成ゴムの一種/17 Gel(ゲル):コロイド溶液が凝固した状態。/18 Natrium(ナトリウム):原子番号11の元素。元素記号は Na。アルカリ金属元素の一つで、典型元素である。 /19 ミクロ Mikro(ミクロ):英語ではmicro(マイクロ) /20 Gaze(ガーゼ);細い木綿糸(コットン)を漂白して目の粗い平織りにした柔かい布 /21 Vakzin(ワクチン) /22 Heim(ハイム):英語のhome/23 Karte(カルテ):英語のcard 原意はカード一般を指す/24 Kaffein(カフェイン) /25 Kondom(コンドーム) /26 Wappen(ワッペン): 英語のpatch/27 Dema(デマ): Demagogie(デマゴギー)の略/28 Vektor(ベクトル) /29 Kanon(カノン):棒、定規、基準、規範。オランダ語という説もある。英語ではcanon/30 Wiener(ウィンナー):Wiener Wurst「ウィーンのソーセージ」の省略。/31 Horn(ホルン) /32 Mach(マッハ):(超音速を表す単位)オーストリアの物理学者Ernst Mach(エルンスト・マッハ1838~1916年)に由来。/33 Märchen(メルヘン) /34 Takt,Taktstock(タクト《指し棒》):自分のリズム感を、他の楽員と同調させること。または、楽譜のリズムを理解しようと読譜すること。 /35 Gelände(ゲレンデ):スキー場における「比較的広い斜面」を指す。/36 Rucksack(リュックサック) /37 Baumkuchen(バームクーヘン):Baumは木、kuchenはお菓子/38 Röntgen(レントゲン):発見者Wilhelm Conrad Röntgen(ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン、1845~1923年、ドイツの物理学者。1895年にX線の発見を報告し、この功績により1901年、第1回ノーベル物理学賞を受賞した)にちなむ。/39 netz(ネッツ):英語のnet(網、網状のもの)/40 Gummi(グミ):ゴム/41 Bombe(ボンベ):、気体や液体を貯蔵、運搬する際に用いられる完全密閉が可能な容器である。/42 Philharmonie(フィルハーモニ):「調和を愛する」が原義。オーケストラの名称に冠されることが多い。/43 Dachshund(ダックスフント):独原産の犬、Dachsは「アナグマ」、Hundは「犬」、アナグマ狩りの犬/44 Uran(ウラン) /45 Braun'sche Röhre(ブラウン管《テレビ》): 物理学者Karl Ferdinand Braun(カール・フェルディナント・ブラウン、1850~1918年)が発明。/46 platz(プラッツ):広場、英語のplace。PLATZ=トヨタ自動車の小型セダン。/47 Boxer(ボクサー):ドイツ原産の犬/48 Serenade(セレナーデ) /49 Geigerzähler(ガイガー計数管《カウンター》):開発者のHans Geiger(ハンス・ガイガー、1882~1945年、ドイツの物理学者)にちなむ。/50 Neurose(ノイローゼ):原意は「神経症」。日本では軽症も含め広い意味で使われるので独語で使うときは要注意。/51 Alzheimer-Krankheit(アルツハイマークランクハイト):アルツハイマー型認知症。神経病学者Aloysius Alzheimer(アロイス・アルツハイマー、1864~1915年)が初めて報告したことから。/52 Adrenalin(アドレナリン) /53 Metronom(メトロノーム) /54 Eisen(アイゼン):靴底に装着する金属製の爪(原意は鉄)。Steigeisen(シュタイクアイゼン)の略/

55 Genom(ゲノム):gene(遺伝子)"と集合をあらわす"-ome"を組み合わせた言葉で、生物のもつ遺伝子(遺伝情報)の全体を指す言葉。生物の細胞内にあるDNA分子であり、遺伝子や遺伝子の発現を制御する情報などが含まれている。図参照/56 These(テーゼ):命題(英語の proposition)/57 Hysterie(ヒステリー) /58 Schnorchel(シュノーケル):水中において呼吸を行えるようにするための用具(第二次大戦中にドイツが開発した潜水艦用の通気・排気装置から) 水中において呼吸を行えるようにするための用具/59 Ideologie(イデオロギー) /60 Biotop(ビオトープ):生物空間、生物生息空間/61 Rezept(レセプト):診療報酬請求明細書。料理法(レシピ)、原意は処方箋/62 Spitz(スピッツ):犬の種類、「尖った」という意味の形容詞から/63 Raum(ラウム):RAUMはトヨタ自動車の小型乗用車、原意は部屋/64 Asperger-Syndrom(アスペルガーシンドローム):オーストリアの小児科医Hans Asperger(ハンス・アスペルガー、1906~1980年)によって「自閉的精神病質」と初めて報告された。/65 Hutte(ヒュッテ):小屋/66 Beyer(バイエル):ピアノ教則本、ドイツの作曲家、ピアニストのFerdinand Beyer(フェルディナント・バイエル、1806~1863年)にちなむ/67 Dobermann(ドーベルマン):犬の種類。19世紀末獣医のKarl Friedrich Louis Dobermann(カール・フリードリッヒ・ルイス・ドーベルマン)によって警備犬として交配により生み出された。/68 Gips(ギブス):オランダ語という説もある。(原意は石膏) /69 Hertz(ヘルツ):電波の振動数などの単位、記号Hz。ドイツの物理学者Heinrich Rudolf Hertz(ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツ、1857~1894年)にちなむ。/70 Doppelganger(ドッペルゲンガー):自己像幻視。「生きている人間の霊的な生き写し」を意味する。直訳は「二重の歩く者」。/71 Kartell(カルテル) /72 Eisbahn(アイスバーン) /73 Torte(トルテ):切り分けて食べる焼き菓子/74 Holstein(ホルスタイン):牛の種類。北ドイツの地方名から。/75 gauss(ガウス):CGS電磁単位系・ガウス単位系における磁束密度の単位記号:G。ドイツの数学者Carolus Fridericus Gauss(カール・フリードリヒ・ガウス、1777~1855年)に因む。/76 Autobahn(アウトバーン):ドイツ・オーストリア・スイスの自動車高速道路/77 Ohm(オーム): 電気抵抗に関するオームの法則を発見したドイツの物理学者Georg Simon Ohm(ゲオルク・ジモン・オーム、1789~1854年)にちなむ。/

55 Genom(ゲノム):gene(遺伝子)"と集合をあらわす"-ome"を組み合わせた言葉で、生物のもつ遺伝子(遺伝情報)の全体を指す言葉。生物の細胞内にあるDNA分子であり、遺伝子や遺伝子の発現を制御する情報などが含まれている。図参照/56 These(テーゼ):命題(英語の proposition)/57 Hysterie(ヒステリー) /58 Schnorchel(シュノーケル):水中において呼吸を行えるようにするための用具(第二次大戦中にドイツが開発した潜水艦用の通気・排気装置から) 水中において呼吸を行えるようにするための用具/59 Ideologie(イデオロギー) /60 Biotop(ビオトープ):生物空間、生物生息空間/61 Rezept(レセプト):診療報酬請求明細書。料理法(レシピ)、原意は処方箋/62 Spitz(スピッツ):犬の種類、「尖った」という意味の形容詞から/63 Raum(ラウム):RAUMはトヨタ自動車の小型乗用車、原意は部屋/64 Asperger-Syndrom(アスペルガーシンドローム):オーストリアの小児科医Hans Asperger(ハンス・アスペルガー、1906~1980年)によって「自閉的精神病質」と初めて報告された。/65 Hutte(ヒュッテ):小屋/66 Beyer(バイエル):ピアノ教則本、ドイツの作曲家、ピアニストのFerdinand Beyer(フェルディナント・バイエル、1806~1863年)にちなむ/67 Dobermann(ドーベルマン):犬の種類。19世紀末獣医のKarl Friedrich Louis Dobermann(カール・フリードリッヒ・ルイス・ドーベルマン)によって警備犬として交配により生み出された。/68 Gips(ギブス):オランダ語という説もある。(原意は石膏) /69 Hertz(ヘルツ):電波の振動数などの単位、記号Hz。ドイツの物理学者Heinrich Rudolf Hertz(ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツ、1857~1894年)にちなむ。/70 Doppelganger(ドッペルゲンガー):自己像幻視。「生きている人間の霊的な生き写し」を意味する。直訳は「二重の歩く者」。/71 Kartell(カルテル) /72 Eisbahn(アイスバーン) /73 Torte(トルテ):切り分けて食べる焼き菓子/74 Holstein(ホルスタイン):牛の種類。北ドイツの地方名から。/75 gauss(ガウス):CGS電磁単位系・ガウス単位系における磁束密度の単位記号:G。ドイツの数学者Carolus Fridericus Gauss(カール・フリードリヒ・ガウス、1777~1855年)に因む。/76 Autobahn(アウトバーン):ドイツ・オーストリア・スイスの自動車高速道路/77 Ohm(オーム): 電気抵抗に関するオームの法則を発見したドイツの物理学者Georg Simon Ohm(ゲオルク・ジモン・オーム、1789~1854年)にちなむ。/

78 Seil(ザイル):登坂用のロープ/79 Schale(シャーレ): 原意は深皿/80 Spur(シュプール):原意は痕跡/81 Aspirin(アスピリン):バイエル社の商品名/82 Pickel(ピッケル):積雪期の登山に使うつるはしのような形の道具。語源はEispickel。/83 Antithese(アンチテーゼ) /

84 Jodeln(ヨーデル) /85 Schlafsack(シュラフザック):主としてテント内で利用される携帯用の寝具。英語ではsleeping bag。シュラフ、寝袋(ねぶくろ)とも呼ばれる。/86 Keloid(ケロイド) /87 heiter(ハイター):原意は形容詞「快晴の」。花王株式会社が製造販売する漂白剤の商品名。/ 88 Wandervogel(ワンダーフォーゲル):原意は渡り鳥。野山を徒歩旅行する活動。ワンゲル。/89 Poltergeist(ポルターガイスト):家の中で音を立てるいたずら好きの幽霊/90 Sprechchor(シュプレッヒコール):デモで一斉にスローガンを唱和すること。/91 Eisbein(アイスバイン): ゆでた塩漬けの豚の足/92 Konzern(コンツェルン)/93 Dopplereffekt(ドップラーフェクト):ドプラー効果。オーストリアの物理学者Johann Christian Doppler(ヨハン・クリスチアン・ドップラー、1803~1853年)が速度と周波数の間の数学的な関係式を1842年に見出した事にちなむ。/94 Lied(リート):ドイツの芸術歌曲。/95 Meßzylinder(メスシリンダー)/96 Keplersche Gesetze(ケプラーの法則):ドイツの天文学者Johannes Kepler(ヨハネス・ケプラー、1571~1630年)が発見した天体の運行法則。/97 Benzine(ベンジン):揮発油。原意はガソリン。/98 pH-Wert(ペーハー ヴェルト):水素イオン濃度記号Ph。 今はピーエッチと言うのだそうだ。/99 schauen essen(シャウエッセン(「見る」という意味の「schauenシャウエン」と「食べる」という意味の「essenエッセン」を組み合わせてできた日本ハムの造語。/

100 Altbayern(アルト・バイエルン):伊藤ハムの商品名。アルトは英語のオールド。即ち「伝統のバイエルン」という意味のソーセージ/

101 Humbolt(フンボルト):Humboldt(フンボルト)は、ドイツ語圏の姓。多くの場合、18世紀後期~19世紀前半にかけてドイツで活躍したフンボルト兄弟をさすことが多い。また、この兄弟の業績により、「フンボルト」の冠名をつける用語が多く存在する。例:フンボルト・ペンギン/102 Chorübungen(コールユーブンゲン): 声楽の教則本 原意は合唱練習曲/103 Tuberkulin(ツベルクリン) /104 Föhn(フェーン)現象:アルプスを越えて吹いてくる熱くて乾燥した南風/

105 Naphtalin(ナフタリン) /

106 Edelweiß(エーデルヴァイス):アルプスなどの高山に自生するキク科の多年草。直訳は「高貴な白」。下記はミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』で歌われた「エーデルヴァイス」の歌詞である。

106 Edelweiß(エーデルヴァイス):アルプスなどの高山に自生するキク科の多年草。直訳は「高貴な白」。下記はミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』で歌われた「エーデルヴァイス」の歌詞である。

<英語歌詞>

Edelweiss, edelweiss,

every morning you greet me.

Small and white, clean and bright,

you look happy to meet me.

Blossom of snow, may you bloom and grow,

bloom and grow forever.

Edelweiss, edelweiss,

bless my homeland forever.

Julie Andrews(ジュリー アンドリュース、1935年生まれ、イギリスの俳優、歌手)が歌う、エーテルヴァイスの歌があったので、借用した。好ければお聞きあれかし。http://www.youtube.com/watch?v=EhkXJn8EOug

1 Kategorie(カテゴリー) /2 Thema(テーマ):英語ではtopic。テーマ・ソングは独語+英語の和製外来語/3 Arbeit(アルバイト):原意は「本業の仕事」。独語で短時間労働は「job」/4 Energie(エネルギー):英語のenergy/5 Hormon(ホルモン) /6 Allergie(アレルギー) /7 Acryl(アクリル):「アクリル樹脂」「アクリル繊維」などの略/8 Kapsel(カプセル):「小箱」を意味するラテン語の capsula に由来し、何かをつめておくための容器のことを表す。/9 Kollagen(コラーゲン):真皮、靱帯、腱、骨、軟骨などを構成するタンパク質のひとつで、多細胞動物の細胞外基質(細胞外マトリクス)の主成分である/10 Virus(ウイルス) /11 Diesel(ディーゼル):ドイツの技術者Rudolf Christian Karl Diesel(ルドルフ・クリスチアン・カール・ディーゼル、1858~1913年)が発明した内燃機関。/

12 Meister(マイスター):ワーグナーの楽劇「Die Meistersinger(マイスタージンガー) von Nürnberg(ニュルンベルク)」は職人の親方(英:master)が歌手(英:singer)を兼ねた親方歌手のこと。/13 Titan(チタン):原子番号22の元素。元素記号は Ti。金属光沢を持つ遷移元素である。チタニウムと呼ばれることもある。/14 Pudel(プードル):英語ではpoodle/15 Seminar(ゼミナール《略して「ゼミ」》):英語ではseminar(セミナー) /16 Urethan(ウレタン):合成ゴムの一種/17 Gel(ゲル):コロイド溶液が凝固した状態。/18 Natrium(ナトリウム):原子番号11の元素。元素記号は Na。アルカリ金属元素の一つで、典型元素である。 /19 ミクロ Mikro(ミクロ):英語ではmicro(マイクロ) /20 Gaze(ガーゼ);細い木綿糸(コットン)を漂白して目の粗い平織りにした柔かい布 /21 Vakzin(ワクチン) /22 Heim(ハイム):英語のhome/23 Karte(カルテ):英語のcard 原意はカード一般を指す/24 Kaffein(カフェイン) /25 Kondom(コンドーム) /26 Wappen(ワッペン): 英語のpatch/27 Dema(デマ): Demagogie(デマゴギー)の略/28 Vektor(ベクトル) /29 Kanon(カノン):棒、定規、基準、規範。オランダ語という説もある。英語ではcanon/30 Wiener(ウィンナー):Wiener Wurst「ウィーンのソーセージ」の省略。/31 Horn(ホルン) /32 Mach(マッハ):(超音速を表す単位)オーストリアの物理学者Ernst Mach(エルンスト・マッハ1838~1916年)に由来。/33 Märchen(メルヘン) /34 Takt,Taktstock(タクト《指し棒》):自分のリズム感を、他の楽員と同調させること。または、楽譜のリズムを理解しようと読譜すること。 /35 Gelände(ゲレンデ):スキー場における「比較的広い斜面」を指す。/36 Rucksack(リュックサック) /37 Baumkuchen(バームクーヘン):Baumは木、kuchenはお菓子/38 Röntgen(レントゲン):発見者Wilhelm Conrad Röntgen(ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン、1845~1923年、ドイツの物理学者。1895年にX線の発見を報告し、この功績により1901年、第1回ノーベル物理学賞を受賞した)にちなむ。/39 netz(ネッツ):英語のnet(網、網状のもの)/40 Gummi(グミ):ゴム/41 Bombe(ボンベ):、気体や液体を貯蔵、運搬する際に用いられる完全密閉が可能な容器である。/42 Philharmonie(フィルハーモニ):「調和を愛する」が原義。オーケストラの名称に冠されることが多い。/43 Dachshund(ダックスフント):独原産の犬、Dachsは「アナグマ」、Hundは「犬」、アナグマ狩りの犬/44 Uran(ウラン) /45 Braun'sche Röhre(ブラウン管《テレビ》): 物理学者Karl Ferdinand Braun(カール・フェルディナント・ブラウン、1850~1918年)が発明。/46 platz(プラッツ):広場、英語のplace。PLATZ=トヨタ自動車の小型セダン。/47 Boxer(ボクサー):ドイツ原産の犬/48 Serenade(セレナーデ) /49 Geigerzähler(ガイガー計数管《カウンター》):開発者のHans Geiger(ハンス・ガイガー、1882~1945年、ドイツの物理学者)にちなむ。/50 Neurose(ノイローゼ):原意は「神経症」。日本では軽症も含め広い意味で使われるので独語で使うときは要注意。/51 Alzheimer-Krankheit(アルツハイマークランクハイト):アルツハイマー型認知症。神経病学者Aloysius Alzheimer(アロイス・アルツハイマー、1864~1915年)が初めて報告したことから。/52 Adrenalin(アドレナリン) /53 Metronom(メトロノーム) /54 Eisen(アイゼン):靴底に装着する金属製の爪(原意は鉄)。Steigeisen(シュタイクアイゼン)の略/

78 Seil(ザイル):登坂用のロープ/79 Schale(シャーレ): 原意は深皿/80 Spur(シュプール):原意は痕跡/81 Aspirin(アスピリン):バイエル社の商品名/82 Pickel(ピッケル):積雪期の登山に使うつるはしのような形の道具。語源はEispickel。/83 Antithese(アンチテーゼ) /

84 Jodeln(ヨーデル) /85 Schlafsack(シュラフザック):主としてテント内で利用される携帯用の寝具。英語ではsleeping bag。シュラフ、寝袋(ねぶくろ)とも呼ばれる。/86 Keloid(ケロイド) /87 heiter(ハイター):原意は形容詞「快晴の」。花王株式会社が製造販売する漂白剤の商品名。/ 88 Wandervogel(ワンダーフォーゲル):原意は渡り鳥。野山を徒歩旅行する活動。ワンゲル。/89 Poltergeist(ポルターガイスト):家の中で音を立てるいたずら好きの幽霊/90 Sprechchor(シュプレッヒコール):デモで一斉にスローガンを唱和すること。/91 Eisbein(アイスバイン): ゆでた塩漬けの豚の足/92 Konzern(コンツェルン)/93 Dopplereffekt(ドップラーフェクト):ドプラー効果。オーストリアの物理学者Johann Christian Doppler(ヨハン・クリスチアン・ドップラー、1803~1853年)が速度と周波数の間の数学的な関係式を1842年に見出した事にちなむ。/94 Lied(リート):ドイツの芸術歌曲。/95 Meßzylinder(メスシリンダー)/96 Keplersche Gesetze(ケプラーの法則):ドイツの天文学者Johannes Kepler(ヨハネス・ケプラー、1571~1630年)が発見した天体の運行法則。/97 Benzine(ベンジン):揮発油。原意はガソリン。/98 pH-Wert(ペーハー ヴェルト):水素イオン濃度記号Ph。 今はピーエッチと言うのだそうだ。/99 schauen essen(シャウエッセン(「見る」という意味の「schauenシャウエン」と「食べる」という意味の「essenエッセン」を組み合わせてできた日本ハムの造語。/

100 Altbayern(アルト・バイエルン):伊藤ハムの商品名。アルトは英語のオールド。即ち「伝統のバイエルン」という意味のソーセージ/

101 Humbolt(フンボルト):Humboldt(フンボルト)は、ドイツ語圏の姓。多くの場合、18世紀後期~19世紀前半にかけてドイツで活躍したフンボルト兄弟をさすことが多い。また、この兄弟の業績により、「フンボルト」の冠名をつける用語が多く存在する。例:フンボルト・ペンギン/102 Chorübungen(コールユーブンゲン): 声楽の教則本 原意は合唱練習曲/103 Tuberkulin(ツベルクリン) /104 Föhn(フェーン)現象:アルプスを越えて吹いてくる熱くて乾燥した南風/

105 Naphtalin(ナフタリン) /

<英語歌詞>

Edelweiss, edelweiss,

every morning you greet me.

Small and white, clean and bright,

you look happy to meet me.

Blossom of snow, may you bloom and grow,

bloom and grow forever.

Edelweiss, edelweiss,

bless my homeland forever.

Julie Andrews(ジュリー アンドリュース、1935年生まれ、イギリスの俳優、歌手)が歌う、エーテルヴァイスの歌があったので、借用した。好ければお聞きあれかし。http://www.youtube.com/watch?v=EhkXJn8EOug

今朝ほど横浜市在住のIN氏から、メールが入っていた。曰く、

日高節夫様/先日は、ブログ集の最新号を頂いてありがとうございました。/きょうは朝から、岩国基地に運び込まれたオスプレイが試験飛行に出るというテレビ中継を熱心に見ました。/というのも、この飛行ルートが関門橋の上を飛ぶのではあるまいか、いやそうしかルート選択の余地がないというのが私の推論だったからです。/陸上を避けて飛び、目的の下関市{合併で昔の下関市と比べて、5~6倍も面積が広くなっているらしい}の北西50Kmの日本海上で訓練をするというから、その現場に行くには関門海峡の上を飛ぶしかない。当然、関門橋の上を飛ぶだろう、和布刈のパーキングエリアからはさぞよく見えるだろうと期待しているのです。/きょう君にメールを送ろうと思ったのは、君の兼愛塾のお弟子さんに、航空管制官で岩国に勤務している人がいると聞いたのを思い出したからです。/日米の管制官が、共同で空域を管理しているのだろうと思うが、実質、米軍の空になっているのだろう。その塾生の人はいまどうしているのだろうね。/航空管制官として、プロの心で、日米双方の飛行機を事故なく誘導しようという心境で、日米の使い分けなどない、空の男なんだろうと思うよ。/君のお弟子さんの安全を祈るよ。

※岩国勤務だった「マッコウ」は今頃何してんだろうなぁ。今は年賀状の遣り取りだけで詳しいことはわからないが、神奈川県大和市に住んでいるから、関東地域の何処かの基地に勤務しているに違いなかろう。

今朝のウェブニュースから、

オスプレイ、試験飛行開始=10月沖縄配備、運用で―米海兵隊・岩国基地 ―― 米海兵隊は21日午前、岩国基地(山口県岩国市)で一時駐機中の2機の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの試験飛行を開始した。日本政府が出した「安全宣言」を受けたものだが、配備先の沖縄県や低空飛行訓練が予定されている本土の自治体は、安全性の確認が不十分だとして反発を強めている。/1機のオスプレイが午前9時20分ごろに翼の両端にあるプロペラを垂直方向にしてヘリコプターモードでホバリング後、いったん着陸。同9時25分ごろに再び離陸し上昇。海上に向けて飛行した。続いて2機目も同基地を離陸した。高度を上げ、プロペラを水平方向に転換し、固定翼機モードで巡航飛行。2機は同11時前後に同基地に戻った。3、4機目も飛行準備に入った。/陸地を避け、瀬戸内海や関門海峡を飛行後、山口県下関市沖約45キロの日本海上空などを中心に「R134」と呼ばれる米軍の訓練空域で飛行試験が行われたとみられる。操縦の難しさが指摘されているモード転換やシステムの作動状況を確認したもよう。/森本敏防衛相は21日、「米国が日米合意を誠実に順守してくれることを期待している。政府としては可能な限り飛行の安全性を確保するための措置と手段は取ったと考えている」と述べた。/海兵隊は今後約2週間かけて12機の試験飛行を行い、2機1組で順次、沖縄県宜野湾市の普天間飛行場に移動させる。10月中に沖縄で本格運用を始める方針。配備後、岩国基地やキャンプ富士(静岡県御殿場市)に展開させ、九州、四国、本州で低空飛行訓練も実施する計画。 〔ウォール・ストリート・ジャーナル 2012年 9月 21日 12:52 JST〕

オスプレイ、試験飛行開始=10月沖縄配備、運用で―米海兵隊・岩国基地 ―― 米海兵隊は21日午前、岩国基地(山口県岩国市)で一時駐機中の2機の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの試験飛行を開始した。日本政府が出した「安全宣言」を受けたものだが、配備先の沖縄県や低空飛行訓練が予定されている本土の自治体は、安全性の確認が不十分だとして反発を強めている。/1機のオスプレイが午前9時20分ごろに翼の両端にあるプロペラを垂直方向にしてヘリコプターモードでホバリング後、いったん着陸。同9時25分ごろに再び離陸し上昇。海上に向けて飛行した。続いて2機目も同基地を離陸した。高度を上げ、プロペラを水平方向に転換し、固定翼機モードで巡航飛行。2機は同11時前後に同基地に戻った。3、4機目も飛行準備に入った。/陸地を避け、瀬戸内海や関門海峡を飛行後、山口県下関市沖約45キロの日本海上空などを中心に「R134」と呼ばれる米軍の訓練空域で飛行試験が行われたとみられる。操縦の難しさが指摘されているモード転換やシステムの作動状況を確認したもよう。/森本敏防衛相は21日、「米国が日米合意を誠実に順守してくれることを期待している。政府としては可能な限り飛行の安全性を確保するための措置と手段は取ったと考えている」と述べた。/海兵隊は今後約2週間かけて12機の試験飛行を行い、2機1組で順次、沖縄県宜野湾市の普天間飛行場に移動させる。10月中に沖縄で本格運用を始める方針。配備後、岩国基地やキャンプ富士(静岡県御殿場市)に展開させ、九州、四国、本州で低空飛行訓練も実施する計画。 〔ウォール・ストリート・ジャーナル 2012年 9月 21日 12:52 JST〕

日高節夫様/先日は、ブログ集の最新号を頂いてありがとうございました。/きょうは朝から、岩国基地に運び込まれたオスプレイが試験飛行に出るというテレビ中継を熱心に見ました。/というのも、この飛行ルートが関門橋の上を飛ぶのではあるまいか、いやそうしかルート選択の余地がないというのが私の推論だったからです。/陸上を避けて飛び、目的の下関市{合併で昔の下関市と比べて、5~6倍も面積が広くなっているらしい}の北西50Kmの日本海上で訓練をするというから、その現場に行くには関門海峡の上を飛ぶしかない。当然、関門橋の上を飛ぶだろう、和布刈のパーキングエリアからはさぞよく見えるだろうと期待しているのです。/きょう君にメールを送ろうと思ったのは、君の兼愛塾のお弟子さんに、航空管制官で岩国に勤務している人がいると聞いたのを思い出したからです。/日米の管制官が、共同で空域を管理しているのだろうと思うが、実質、米軍の空になっているのだろう。その塾生の人はいまどうしているのだろうね。/航空管制官として、プロの心で、日米双方の飛行機を事故なく誘導しようという心境で、日米の使い分けなどない、空の男なんだろうと思うよ。/君のお弟子さんの安全を祈るよ。

※岩国勤務だった「マッコウ」は今頃何してんだろうなぁ。今は年賀状の遣り取りだけで詳しいことはわからないが、神奈川県大和市に住んでいるから、関東地域の何処かの基地に勤務しているに違いなかろう。

今朝のウェブニュースから、

今朝のウェブニュースより、

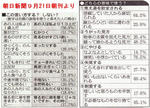

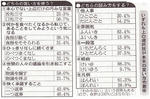

「一つ返事」で快諾? 国語世論調査 ―― 慣用句や言葉の意味で、快く承諾する「二つ返事」を「一つ返事」と誤った人が46%に上り、こらえ切れず吹き出して笑う意味の「失笑する」を60%が「笑いも出ないくらいあきれる」と誤答したことが二十日、文化庁の二〇一一年度国語に関する世論調査で分かった。/自分の言葉に気を使う人は〇四年度調査より7ポイント増えて78%に上った。相手や場面に応じて敬語を使う人も〇一年度調査より16ポイント増の74%となり、コミュニケーションへの意識が高まった。文化庁は「言葉を意識する人は増えたが、本来の使い方を身に付けることにはつながっていない」としている。/最近耳にする言葉も調査。ゆっくりする意味の「まったりする」や、しっかり食べることを表す「がっつり食べる」を使う人は二十~三十代で半数を超えた。/「二つ返事」と正しく答えたのは43%。「一つ返事」という誤りは五十代以上で目立った。「失笑する」の正答率は28%。十六~十九歳が9%で、年代とともに上がり、六十歳以上は40%だった。/「にやける」を本来の意味の「なよなよしている」と答えたのは15%で、77%は「薄笑いを浮かべる」と間違えた。「物事の本質を捉える」を意味する「うがった見方をする」は、48%が「疑ってかかる」と誤答した。/「うわべだけの巧みな言葉」は57%が「口先三寸」と間違え、正解の「舌先三寸」は23%。/漢字の読み方も尋ね「他人事」を「ひとごと」と正答したのは30%で、54%が「たにんごと」と読んだ。「一段落」を本来の「いちだんらく」と読めたのが54%だったのに対し、「ひとだんらく」と読んだのは38%。/言葉に気を使う人を年代別で見ると、五十代までは80%を超えたが、六十歳以上では69%。他人の言葉遣いが気になる人は〇七年度調査より5ポイント増えて76%となった。混んだ電車を降りる時に「すみません」と声を掛ける人は72%で一九九八年度調査より10ポイント上昇した。/ただ、56%が初対面の人との会話を「苦手」と答え、「得意」の43%を上回った。会話が苦手な人に難しい点を複数回答で尋ねると「相手に不快感を与えないようにする」44%、「気持ちが伝わるように話す」36%-などを挙げた。

◆新しい使い方定着 ―― 若者言葉に詳しい米川明彦梅花女子大教授(日本語学)の話 「失笑」や「にやける」は本来の意味とは異なる新しい使い方が定着していると捉えるべきだろう。一人一人違った価値観を持つ現代に生きる人々は、正しい日本語かどうかより、周囲と衝突しない言葉を選ぶことを重要視している。その社会的なニーズを受け止め、円滑にコミュニケーションを取れる言葉遣いを教えていくことが大事だ。 〔東京新聞 2012年9月21日 朝刊

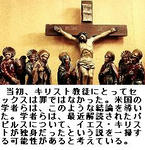

キリストはマグダラのマリアと結婚していたかもしれない謎のテキストを発見 ―― 映画にもなった小説ダ・ヴィンチ・コードではイエス・キリストがマグダラのマリアと結婚していた、という描写が出てきますが、ハーバード大学のKaren Kingさんはイエス・キリストが「私の妻」と発言している文章が書かれたパピルスを発見ました。この文章は同時に「Mary(マリア)」についても言及しており、これはマグダラのマリアを指していると推測され、キリスト教徒たちに衝撃を与えています。/パピルスの破片はクレジットカードよりもさらに小さく、両面に黒いインクで文字が書かれていました。Kingさんによれば文書は古代エジプトの言語によるもので、初期のキリスト教文書の多くのものと同様に3世紀から4世紀の間に翻訳されたと考えられています。/パピルスには33語の言葉が不完全な14行の文章によって書かれているので、厳密に読み取るのは難しいとのこと。Kingさんはパピルスから以下の8つの文章を拾い集めました。

キリストはマグダラのマリアと結婚していたかもしれない謎のテキストを発見 ―― 映画にもなった小説ダ・ヴィンチ・コードではイエス・キリストがマグダラのマリアと結婚していた、という描写が出てきますが、ハーバード大学のKaren Kingさんはイエス・キリストが「私の妻」と発言している文章が書かれたパピルスを発見ました。この文章は同時に「Mary(マリア)」についても言及しており、これはマグダラのマリアを指していると推測され、キリスト教徒たちに衝撃を与えています。/パピルスの破片はクレジットカードよりもさらに小さく、両面に黒いインクで文字が書かれていました。Kingさんによれば文書は古代エジプトの言語によるもので、初期のキリスト教文書の多くのものと同様に3世紀から4世紀の間に翻訳されたと考えられています。/パピルスには33語の言葉が不完全な14行の文章によって書かれているので、厳密に読み取るのは難しいとのこと。Kingさんはパピルスから以下の8つの文章を拾い集めました。

(1) “not [to] me. My mother gave to me li[fe] … ”(「私にではない。母は私に命を与えた……」)

(2) The disciples said to Jesus, “(弟子たちはイエスに言った、「)

(3) deny. Mary is worthy of it(そうではない。マリアはそれにふさわしい)

(4) ” Jesus said to them, “My wife(」イエスは彼らに言った、「私の妻は)

(5) she will be able to be my disciple(彼女は私の弟子となることができるだろう)

(6) Let wicked people swell up(邪悪な人々を増えさせています)

(7) As for me, I dwell with her in order to (私の場合、彼女と共に暮らしています)

(8) an image(一つのイメージ)

彼女の分析によると、(3)に書かれている「Mary(マリア)」は「おそらく」マグダラのマリアであり、イエスが弟子からマリアを守っている描写であると推測されています。そして(4)にある「My wife(妻)」と、そして(5)の「she(彼女)」は同じくマグダラのマリアを示しているとのこと。この文書は書物の1ページだった可能性もありますが、いずれにしてもこれは初めてにして唯一の、イエス・キリストが結婚していたことを描写する古代文書です。/Kingさんは2010年に手稿コレクターから「グノーシス派の福音書を手に入れたのですが、その中にイエスと彼の弟子、そしてマグダラのマリアについての文書が含まれていました。写真を送るので見てくれますか?」というメールを受けとったそうです。詳しい情報と写真を受け取った後もで彼女は偽物ではないか、と疑っていたそうですが、パピルス学で高名なニューヨーク大学のRoger Bagnallさんに写真を送ったところ、「信じていい。それは本物である」という返事をもらったとのこと。/しかし、Kingさんはこの破片が実際にイエス・キリストが結婚していた、ということの証拠だとは主張していません。彼女の分析によれば福音書はイエス・キリストの生涯(そして来世)を文書化したものであり、多くの福音書はイエスの磔の後、紀元2世紀にギリシャで書かれたと考えられています。そしてその2世紀ほど後に古代エジプト語に訳されたため、イエスの結婚の証拠としては不十分なのです。/この破片が明らかにしたことはもっと微妙で複雑なことです。パピルスからわかるように、初期のキリスト教徒たちは彼らに教えを説いたイエス・キリストを崇高で、知的であり、妻のあるものとして書いていました。しかもそれはただの妻でなはく、新訳聖書の中でもっとも言及された女性、マグダラのマリアの可能性があるのです。Kingさんによれば、この発見が提示する疑問とは「どうしてイエス・キリストが独身であるという文献だけが生き残ったのか?」ということ、そしてイエスがマグダラのマリアや、その他の女性と親密な関係にあったという文書は残っていないのか? ということです。これは単なる偶然なのか、それともキリスト教徒たちにとって独身こそが理想だったからなのか、明らかではありません。/なお、パピルスはまだインクを調べるなどの科学的試験を終えておらず、この発見の重要性は「このパピルスは本物である」という仮説の上に成り立っていることはKingさん自身も述べています。彼女は今後、スペクトル分析などの科学的試験を行った後、「The Gospel of Jesus’s Wife(イエスの妻の福音書)」という論文を発表する予定だそうです。 〔Gigazine 2012年09月19日 17時00分04秒〕

「一つ返事」で快諾? 国語世論調査 ―― 慣用句や言葉の意味で、快く承諾する「二つ返事」を「一つ返事」と誤った人が46%に上り、こらえ切れず吹き出して笑う意味の「失笑する」を60%が「笑いも出ないくらいあきれる」と誤答したことが二十日、文化庁の二〇一一年度国語に関する世論調査で分かった。/自分の言葉に気を使う人は〇四年度調査より7ポイント増えて78%に上った。相手や場面に応じて敬語を使う人も〇一年度調査より16ポイント増の74%となり、コミュニケーションへの意識が高まった。文化庁は「言葉を意識する人は増えたが、本来の使い方を身に付けることにはつながっていない」としている。/最近耳にする言葉も調査。ゆっくりする意味の「まったりする」や、しっかり食べることを表す「がっつり食べる」を使う人は二十~三十代で半数を超えた。/「二つ返事」と正しく答えたのは43%。「一つ返事」という誤りは五十代以上で目立った。「失笑する」の正答率は28%。十六~十九歳が9%で、年代とともに上がり、六十歳以上は40%だった。/「にやける」を本来の意味の「なよなよしている」と答えたのは15%で、77%は「薄笑いを浮かべる」と間違えた。「物事の本質を捉える」を意味する「うがった見方をする」は、48%が「疑ってかかる」と誤答した。/「うわべだけの巧みな言葉」は57%が「口先三寸」と間違え、正解の「舌先三寸」は23%。/漢字の読み方も尋ね「他人事」を「ひとごと」と正答したのは30%で、54%が「たにんごと」と読んだ。「一段落」を本来の「いちだんらく」と読めたのが54%だったのに対し、「ひとだんらく」と読んだのは38%。/言葉に気を使う人を年代別で見ると、五十代までは80%を超えたが、六十歳以上では69%。他人の言葉遣いが気になる人は〇七年度調査より5ポイント増えて76%となった。混んだ電車を降りる時に「すみません」と声を掛ける人は72%で一九九八年度調査より10ポイント上昇した。/ただ、56%が初対面の人との会話を「苦手」と答え、「得意」の43%を上回った。会話が苦手な人に難しい点を複数回答で尋ねると「相手に不快感を与えないようにする」44%、「気持ちが伝わるように話す」36%-などを挙げた。

◆新しい使い方定着 ―― 若者言葉に詳しい米川明彦梅花女子大教授(日本語学)の話 「失笑」や「にやける」は本来の意味とは異なる新しい使い方が定着していると捉えるべきだろう。一人一人違った価値観を持つ現代に生きる人々は、正しい日本語かどうかより、周囲と衝突しない言葉を選ぶことを重要視している。その社会的なニーズを受け止め、円滑にコミュニケーションを取れる言葉遣いを教えていくことが大事だ。 〔東京新聞 2012年9月21日 朝刊

(1) “not [to] me. My mother gave to me li[fe] … ”(「私にではない。母は私に命を与えた……」)

(2) The disciples said to Jesus, “(弟子たちはイエスに言った、「)

(3) deny. Mary is worthy of it(そうではない。マリアはそれにふさわしい)

(4) ” Jesus said to them, “My wife(」イエスは彼らに言った、「私の妻は)

(5) she will be able to be my disciple(彼女は私の弟子となることができるだろう)

(6) Let wicked people swell up(邪悪な人々を増えさせています)

(7) As for me, I dwell with her in order to (私の場合、彼女と共に暮らしています)

(8) an image(一つのイメージ)

彼女の分析によると、(3)に書かれている「Mary(マリア)」は「おそらく」マグダラのマリアであり、イエスが弟子からマリアを守っている描写であると推測されています。そして(4)にある「My wife(妻)」と、そして(5)の「she(彼女)」は同じくマグダラのマリアを示しているとのこと。この文書は書物の1ページだった可能性もありますが、いずれにしてもこれは初めてにして唯一の、イエス・キリストが結婚していたことを描写する古代文書です。/Kingさんは2010年に手稿コレクターから「グノーシス派の福音書を手に入れたのですが、その中にイエスと彼の弟子、そしてマグダラのマリアについての文書が含まれていました。写真を送るので見てくれますか?」というメールを受けとったそうです。詳しい情報と写真を受け取った後もで彼女は偽物ではないか、と疑っていたそうですが、パピルス学で高名なニューヨーク大学のRoger Bagnallさんに写真を送ったところ、「信じていい。それは本物である」という返事をもらったとのこと。/しかし、Kingさんはこの破片が実際にイエス・キリストが結婚していた、ということの証拠だとは主張していません。彼女の分析によれば福音書はイエス・キリストの生涯(そして来世)を文書化したものであり、多くの福音書はイエスの磔の後、紀元2世紀にギリシャで書かれたと考えられています。そしてその2世紀ほど後に古代エジプト語に訳されたため、イエスの結婚の証拠としては不十分なのです。/この破片が明らかにしたことはもっと微妙で複雑なことです。パピルスからわかるように、初期のキリスト教徒たちは彼らに教えを説いたイエス・キリストを崇高で、知的であり、妻のあるものとして書いていました。しかもそれはただの妻でなはく、新訳聖書の中でもっとも言及された女性、マグダラのマリアの可能性があるのです。Kingさんによれば、この発見が提示する疑問とは「どうしてイエス・キリストが独身であるという文献だけが生き残ったのか?」ということ、そしてイエスがマグダラのマリアや、その他の女性と親密な関係にあったという文書は残っていないのか? ということです。これは単なる偶然なのか、それともキリスト教徒たちにとって独身こそが理想だったからなのか、明らかではありません。/なお、パピルスはまだインクを調べるなどの科学的試験を終えておらず、この発見の重要性は「このパピルスは本物である」という仮説の上に成り立っていることはKingさん自身も述べています。彼女は今後、スペクトル分析などの科学的試験を行った後、「The Gospel of Jesus’s Wife(イエスの妻の福音書)」という論文を発表する予定だそうです。 〔Gigazine 2012年09月19日 17時00分04秒〕

毎日の同じようなニュースに飽き飽きしている、爺が興味を引いた今朝のウェブニュース。

知ってました? キャリア官僚は痴漢程度じゃあ絶対クビにならない 総務省職員が2度目逮捕<人事院の懲戒指針が守る特権意識> ―― 総務省のキャリア官僚が痴漢の現行犯でパクられていた。/警視庁に東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されたのは総務省大臣官房付の男性職員(45)。今月14日午前0時ごろ、JR中央線の新宿―中野間の車内で、20代の女性の下半身を触った疑い。このキャリアは「酒を飲んでいて覚えていない」とトボけたらしいが、すでに釈放された。驚いたのは、コイツが痴漢の常習犯だったことだ。/「この男は昨年6月にも、痴漢容疑で逮捕されています。深夜のJR山手線車内で20代の女性会社員の下半身を触るという手口は今回と一緒。『酒に酔っていて分からない』という釈明まで、まるで同じです」(警視庁事情通)/痴漢で逮捕となれば民間企業なら即クビになってもおかしくない。それが知らん顔で職場復帰し、また痴漢で捕まるとは……。総務省は何を考えているのか。/「前回は国家公務員法に基づき、他省庁の事例も参考にした結果、6カ月の懲戒(減給)としました。今回ですか? 今の段階でコメントできません」(大臣官房秘書課)/呆れるほど大甘処分だ。減給といっても月額10分の1というから、高給取りのキャリア官僚には痛くもかゆくもない。だいたい、総務省に限らず、警視庁や検察の対応もおかしい。民間の会社員なら、痴漢で逮捕すれば、すぐ実名を公表するのに、コイツは再犯にもかかわらず非公表だ。容疑を認めなければネチネチと勾留し、場合によっては弁護士以外の接見禁止を求める検察も、なぜか1日で釈放である。この国では、キャリア官僚は何をやっても許されるのか。/「ドロボー公務員」などの著書があるジャーナリストの若林亜紀氏が言う。/「それだけ、公務員は守られているということです。人事院は懲戒処分の指針で『公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする』と定めており、絶対にクビになりません」と指摘したが、おそらく、「痴漢程度でクビにすれば、キャリアに投じた税金がムダになる」という特権意識がなせるワザだ。それだけ、犯罪予備軍が多いともいえるが、本当に国民をバカにした話だ。 〔日刊ゲンダイ 2012年9月19日 掲載〕

知ってました? キャリア官僚は痴漢程度じゃあ絶対クビにならない 総務省職員が2度目逮捕<人事院の懲戒指針が守る特権意識> ―― 総務省のキャリア官僚が痴漢の現行犯でパクられていた。/警視庁に東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されたのは総務省大臣官房付の男性職員(45)。今月14日午前0時ごろ、JR中央線の新宿―中野間の車内で、20代の女性の下半身を触った疑い。このキャリアは「酒を飲んでいて覚えていない」とトボけたらしいが、すでに釈放された。驚いたのは、コイツが痴漢の常習犯だったことだ。/「この男は昨年6月にも、痴漢容疑で逮捕されています。深夜のJR山手線車内で20代の女性会社員の下半身を触るという手口は今回と一緒。『酒に酔っていて分からない』という釈明まで、まるで同じです」(警視庁事情通)/痴漢で逮捕となれば民間企業なら即クビになってもおかしくない。それが知らん顔で職場復帰し、また痴漢で捕まるとは……。総務省は何を考えているのか。/「前回は国家公務員法に基づき、他省庁の事例も参考にした結果、6カ月の懲戒(減給)としました。今回ですか? 今の段階でコメントできません」(大臣官房秘書課)/呆れるほど大甘処分だ。減給といっても月額10分の1というから、高給取りのキャリア官僚には痛くもかゆくもない。だいたい、総務省に限らず、警視庁や検察の対応もおかしい。民間の会社員なら、痴漢で逮捕すれば、すぐ実名を公表するのに、コイツは再犯にもかかわらず非公表だ。容疑を認めなければネチネチと勾留し、場合によっては弁護士以外の接見禁止を求める検察も、なぜか1日で釈放である。この国では、キャリア官僚は何をやっても許されるのか。/「ドロボー公務員」などの著書があるジャーナリストの若林亜紀氏が言う。/「それだけ、公務員は守られているということです。人事院は懲戒処分の指針で『公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする』と定めており、絶対にクビになりません」と指摘したが、おそらく、「痴漢程度でクビにすれば、キャリアに投じた税金がムダになる」という特権意識がなせるワザだ。それだけ、犯罪予備軍が多いともいえるが、本当に国民をバカにした話だ。 〔日刊ゲンダイ 2012年9月19日 掲載〕

フランス語からの外来語には食べ物に関する語が沢山入っているので、お馴染みの語も多いだろう。しかし、フランス語といえば、芸術、服飾、料理、製菓、哲学の分野が多かった。近年、英語由来の外来語に押され消えていく語(例:仏語「アベック」→英語「カップル」)がある一方、雑誌などでは、多くの日本語話者にとって意味の分かる英語ではなく、なじみの薄いフランス語を使用して新鮮なイメージを持たせようとする傾向(例:「とらばーゆ」「ヴァンサンカン」など)が見られ、これらが外来語として定着することもある。

a la carte(アラカルト):cartとは「カ-ド」とか「葉書」という意味があり、ここでは「メニュ-」、日本語でいう「献立表」という意味。

hors-d’œuvre(オ-ドヴル) :horsは「~外、枠外、範囲外」という意味があり、日本語では「オ-」と聞こえる。d’は単語を結ぶ「~の…」といった感じで、カタカナではドと表示される。œuvreは「作品 」、「業績」、「成果」という意味がある。〈料理のメイン作品外〉ということで、「前菜」ということになる。

croissant(クロワッサン):フランス語では三日月を意味する。17世紀末にオーストリアのウィーン市民が、オスマントルコ帝国の侵入を防いだ記念として、トルコ帝国の国旗にかかれていた三日月をまねてパンを作ったことがはじまりで、ウィーンからフランスに伝わったという。

croissant(クロワッサン):フランス語では三日月を意味する。17世紀末にオーストリアのウィーン市民が、オスマントルコ帝国の侵入を防いだ記念として、トルコ帝国の国旗にかかれていた三日月をまねてパンを作ったことがはじまりで、ウィーンからフランスに伝わったという。

Crayon(クレヨン):フランスでは、一般的に鉛筆のことをクレヨン(crayon)と言う。日本でいうクレヨンはフランスではクレヨン・パステル(crayon pastel)というそうだ。

Cognac(コニャック:フランス南西部コニャック地方の特産で、その地名から名付けられた。

foie gras(フォアグラ):世界三大珍味の一つフォアグラは「肥大した肝臓」という意味(fois=肝臓、gras=肥大した、脂肪太りの)。

marron(マロン):マロンは英語ではチェスナットゥ(chestnut)という。またマロングラッセ(marrons glacés)というと、糖衣(アイシングした)した栗となる。

creme brule(クリームブリュレ):フランス語のクレーム(creme)が英語のクリーム (cream)になってる。bruleは、動詞brulerの過去分詞形で、「焼かれた」とか「焦がされた」という意味だという。

コロッケ:明治のはじめ文明開化のころに伝えられた揚げ物料理のcroquette(クロケット)を、日本風にアレンジしたものという。フランス語のクロケットは「ぽりぽり食べる」という意味だという。

パフェ:フランス語で、「完ぺきな」という意味のparfait(パルフェ)が由来。アイスクリームをくだものやソースで「完ぺき」にかざったものという意味から来ているという。

シュークリーム:chou (シュー)はキャベツの意味。その形がキャベツに似ていることから、「クリーム入りのキャベツ」と名づけられた。フランス語では、chou a la creme (シュー・ ア・ラ・クレーム)というので、フランス語のシューと英語のクリームを組み合わせた和製語。英語でシュークリームというと「靴クリーム」になってしまうので要注意。cream puffという。

deja-vu(デジャヴュ):夢などで見たことを実際に体験するという意味。心理用語で派「既視体験」と言うが、フランス語でも同じようにdejaは「もうすで に」、vuは動詞のvoir「見る」の過去分詞形で「見た」とか「見てしまった」という意味があるという。

coup d’Etat(クーデター):英語でもそのまま使う。coup(クー)は「一撃」、Etat(エタ)は「国家」という意味がある。その間のd’は先ほどのhors-d’œuvreでも説明したように二つの単語を結びつける働きがある。

ナップサック:英語ではbackpackといい、こちらの方が最近では使われているかもしれない。この単語は、nappe(ナップ)=テ-ブルクロスとsack(サック)=鞄 から来ている。

Pantaloon(パンタロン):一昔はやったすその広いズボンをイメ-ジするだろうが、フランス語では普通にズボンという意味で使われているという。

Trombone(トロンボ-ン):ご存知の楽器の名前。フランス語では書類などを留めるクリップという意味でも使われてるという。成程!

Encore(アンコール):フランス語のencore(アンコ-)から来ている。フランス語では最後のRの音を日本人が発音するよう に”ル”といってしまうと通じないかもしれない。

Petit(プティ):「小さい」という意味。日本人はプチと使うだが、ちなみに英語でプティ‐トゥ(petit の女性形petite)というと「(女性が)小柄でかわいい」という意味になる。

Grand(グランド):日本人はこのグラン(grand)の女性形グランドゥ(grande)に近い発音グランドという。「大きい」「背が高い」などの意味がある。

Dessin(デッサン):素描のことで、英語ではdrawingという。ちなみに動詞はデシネ(dessiner)。

Dessin(デッサン):素描のことで、英語ではdrawingという。ちなみに動詞はデシネ(dessiner)。

チ-ズフォンデュ:スイスのチ-ズフォンデュは有名。フランス語ではune fondue savoyarde(ユヌ フォンデュ サヴォワイヤードゥ)、fondueがフォンデュを表すが、もとの意味は「溶けた」で、動詞はfondre。

Concours(コンク-ル):英語ではcontest(コンテスト)あるいはconpetition(コンペテイッション)という。

Grand Prix(グランプリ):コンク-ルにはグランプリがある。このgrand(グラン)は「最高の」、prix(プリ)は「賞」を意味する。

essai(エッセ-):は日本語では「随筆」の意味で使われているが、フランス語にはこれ以外に「試し」「テスト」「実験」などの意味がある。動詞essayer(エッセイエ)で「何かを試す」とか「試着・試飲する」という意味になる。

restaurant(レストラン):これはrestaurer(レストレ)という動詞で「(元気などを) 回復させる」という意味があり、英語では同じrestaurantを使い、動詞には新しくrestore(リストア-)という単語が作られた。

ensemble(アンサンブル):「洋服のアンサンブル」と「音楽の合奏」という意味が知られている。フランス語では「一緒に」とか「同時に」という意味で使われることが多い。

Enquete(アンケ-ト):英語ではquestionnaire(クエスチョネア-)となる。

Potage(ポタ-ジュ):英語でいうス-プ(soup)。

Gourmet(グルメ):日本語にも英語にもなっている。 ちなみにgourmand(グルマン)は「食いしん坊の」という意味があり、Il est gourmand.(イレ グルマン)というと「彼は食いしん坊だ」となり、英語で言うところの〈 He has a sweet tooth.〉となる。

Manteau(マント):英語でいうコ-ト(coat)である。

Masque(マスク):変装用の仮面からいろんな用途のマスクを意味する。またその動詞masquer(マスケ)は「視界をさえぎる」「意見・事実を隠す」といった意味を持つという。

Chanson(シャンソン):「歌」という意味のほか「鳥のさえずり」という意味もあるという。

Champagne(シャンパン):フランスにある地方名からつけられたという。

Buffet(ビュッフェ):「食器戸棚」という意味もあるという。

Aventure(アヴァンチュ-ル):英語のadventure(アドヴェンチャ-)と同じ。「冒険」「意外な出来事」という意味。

pret-a-porter(プレタポルテ):プレ(pret)は「用意のできた」、ポルテ( porter)は「洋服などを着る」という意味があり、「高級既製品」というふうに訳される。

フランス語からの外来語には食べ物に関する語が沢山入っているので、お馴染みの語も多いだろう。しかし、フランス語といえば、芸術、服飾、料理、製菓、哲学の分野が多かった。近年、英語由来の外来語に押され消えていく語(例:仏語「アベック」→英語「カップル」)がある一方、雑誌などでは、多くの日本語話者にとって意味の分かる英語ではなく、なじみの薄いフランス語を使用して新鮮なイメージを持たせようとする傾向(例:「とらばーゆ」「ヴァンサンカン」など)が見られ、これらが外来語として定着することもある。

a la carte(アラカルト):cartとは「カ-ド」とか「葉書」という意味があり、ここでは「メニュ-」、日本語でいう「献立表」という意味。

hors-d’œuvre(オ-ドヴル) :horsは「~外、枠外、範囲外」という意味があり、日本語では「オ-」と聞こえる。d’は単語を結ぶ「~の…」といった感じで、カタカナではドと表示される。œuvreは「作品 」、「業績」、「成果」という意味がある。〈料理のメイン作品外〉ということで、「前菜」ということになる。

Crayon(クレヨン):フランスでは、一般的に鉛筆のことをクレヨン(crayon)と言う。日本でいうクレヨンはフランスではクレヨン・パステル(crayon pastel)というそうだ。

Cognac(コニャック:フランス南西部コニャック地方の特産で、その地名から名付けられた。

foie gras(フォアグラ):世界三大珍味の一つフォアグラは「肥大した肝臓」という意味(fois=肝臓、gras=肥大した、脂肪太りの)。

marron(マロン):マロンは英語ではチェスナットゥ(chestnut)という。またマロングラッセ(marrons glacés)というと、糖衣(アイシングした)した栗となる。

creme brule(クリームブリュレ):フランス語のクレーム(creme)が英語のクリーム (cream)になってる。bruleは、動詞brulerの過去分詞形で、「焼かれた」とか「焦がされた」という意味だという。

コロッケ:明治のはじめ文明開化のころに伝えられた揚げ物料理のcroquette(クロケット)を、日本風にアレンジしたものという。フランス語のクロケットは「ぽりぽり食べる」という意味だという。

パフェ:フランス語で、「完ぺきな」という意味のparfait(パルフェ)が由来。アイスクリームをくだものやソースで「完ぺき」にかざったものという意味から来ているという。

シュークリーム:chou (シュー)はキャベツの意味。その形がキャベツに似ていることから、「クリーム入りのキャベツ」と名づけられた。フランス語では、chou a la creme (シュー・ ア・ラ・クレーム)というので、フランス語のシューと英語のクリームを組み合わせた和製語。英語でシュークリームというと「靴クリーム」になってしまうので要注意。cream puffという。

deja-vu(デジャヴュ):夢などで見たことを実際に体験するという意味。心理用語で派「既視体験」と言うが、フランス語でも同じようにdejaは「もうすで に」、vuは動詞のvoir「見る」の過去分詞形で「見た」とか「見てしまった」という意味があるという。

coup d’Etat(クーデター):英語でもそのまま使う。coup(クー)は「一撃」、Etat(エタ)は「国家」という意味がある。その間のd’は先ほどのhors-d’œuvreでも説明したように二つの単語を結びつける働きがある。

ナップサック:英語ではbackpackといい、こちらの方が最近では使われているかもしれない。この単語は、nappe(ナップ)=テ-ブルクロスとsack(サック)=鞄 から来ている。

Pantaloon(パンタロン):一昔はやったすその広いズボンをイメ-ジするだろうが、フランス語では普通にズボンという意味で使われているという。

Trombone(トロンボ-ン):ご存知の楽器の名前。フランス語では書類などを留めるクリップという意味でも使われてるという。成程!

Encore(アンコール):フランス語のencore(アンコ-)から来ている。フランス語では最後のRの音を日本人が発音するよう に”ル”といってしまうと通じないかもしれない。

Petit(プティ):「小さい」という意味。日本人はプチと使うだが、ちなみに英語でプティ‐トゥ(petit の女性形petite)というと「(女性が)小柄でかわいい」という意味になる。

Grand(グランド):日本人はこのグラン(grand)の女性形グランドゥ(grande)に近い発音グランドという。「大きい」「背が高い」などの意味がある。

チ-ズフォンデュ:スイスのチ-ズフォンデュは有名。フランス語ではune fondue savoyarde(ユヌ フォンデュ サヴォワイヤードゥ)、fondueがフォンデュを表すが、もとの意味は「溶けた」で、動詞はfondre。

Concours(コンク-ル):英語ではcontest(コンテスト)あるいはconpetition(コンペテイッション)という。

Grand Prix(グランプリ):コンク-ルにはグランプリがある。このgrand(グラン)は「最高の」、prix(プリ)は「賞」を意味する。

essai(エッセ-):は日本語では「随筆」の意味で使われているが、フランス語にはこれ以外に「試し」「テスト」「実験」などの意味がある。動詞essayer(エッセイエ)で「何かを試す」とか「試着・試飲する」という意味になる。

restaurant(レストラン):これはrestaurer(レストレ)という動詞で「(元気などを) 回復させる」という意味があり、英語では同じrestaurantを使い、動詞には新しくrestore(リストア-)という単語が作られた。

ensemble(アンサンブル):「洋服のアンサンブル」と「音楽の合奏」という意味が知られている。フランス語では「一緒に」とか「同時に」という意味で使われることが多い。

Enquete(アンケ-ト):英語ではquestionnaire(クエスチョネア-)となる。

Potage(ポタ-ジュ):英語でいうス-プ(soup)。

Gourmet(グルメ):日本語にも英語にもなっている。 ちなみにgourmand(グルマン)は「食いしん坊の」という意味があり、Il est gourmand.(イレ グルマン)というと「彼は食いしん坊だ」となり、英語で言うところの〈 He has a sweet tooth.〉となる。

Manteau(マント):英語でいうコ-ト(coat)である。

Masque(マスク):変装用の仮面からいろんな用途のマスクを意味する。またその動詞masquer(マスケ)は「視界をさえぎる」「意見・事実を隠す」といった意味を持つという。

Chanson(シャンソン):「歌」という意味のほか「鳥のさえずり」という意味もあるという。

Champagne(シャンパン):フランスにある地方名からつけられたという。

Buffet(ビュッフェ):「食器戸棚」という意味もあるという。

Aventure(アヴァンチュ-ル):英語のadventure(アドヴェンチャ-)と同じ。「冒険」「意外な出来事」という意味。

pret-a-porter(プレタポルテ):プレ(pret)は「用意のできた」、ポルテ( porter)は「洋服などを着る」という意味があり、「高級既製品」というふうに訳される。

プロフィール

ハンドルネーム:

目高 拙痴无

年齢:

93

誕生日:

1932/02/04

自己紹介:

くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。

sechin@nethome.ne.jp です。

sechin@nethome.ne.jp です。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新コメント

[enken 02/23]

[中村東樹 02/04]

[m、m 02/04]

[爺の姪 01/13]

[レンマ学(メタ数学) 01/02]

[m.m 10/12]

[爺の姪 10/01]

[あは♡ 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

最新トラックバック

ブログ内検索

カウンター