瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り

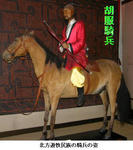

夢渓筆談巻1より 中国の衣冠は胡服

中國衣冠,自北齊以來,乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有鞢帶,皆胡服也。窄袖利於馳,短衣、長靿皆便於涉草。胡人樂茂草,常寢處其間,予使北時皆見之。雖王庭亦在深薦中。予至胡庭日,新雨過,涉草,衣褲皆濡,唯胡人都無所沾。帶衣所垂蹀躞,蓋欲佩帶弓劍、帉帨、算囊、刀礪之類。自後雖去蹀躞,而猶存其環,環所以銜蹀躞,如馬之鞧根,即今之帶銙也。天子必以十三環為節,唐武德貞觀時猶爾。開元之後,雖仍舊俗,而稍褒博矣。然帶鉤尚穿帶本為孔,本朝加順折,茂人文也

〔訳〕中国の衣冠は、北斉〔550~577年、古代北アジア騎馬遊牧民族の一つである鮮卑族が華北に建てた国家〕以来、ずっとすべてきたアジア騎馬遊牧民の服装〔胡服〕を用いている。細い袖、緋と緑の丈の短い服、長い革靴、鞢しょう〔革+燮〕のついている帯などは、みな北アジア騎馬民族のふくそうである。

細い袖は騎馬に便利であり、丈の短い服と長い欻とは、いずれも草原を突っ走るのに便利である。

細い袖は騎馬に便利であり、丈の短い服と長い欻とは、いずれも草原を突っ走るのに便利である。

北アジア騎馬遊牧民は、草の生い茂ったところを好み、いつも草原にねぐらを定める。私が北方に使者として赴いた際に、そのことは実際に見聞したところで、王の居所でさえ草原中にあるのだった。私が王の居所に着いた日、雨がさっと降ったあと草原を歩いたところ、私の衣服はすっかり濡れてしまったが、彼らの衣服は全然ぬれていなかった。

帯に鞢しょうを垂らすのは、弓や剣・手拭・数取り棒を入れる袋・刀の砥石の類を身につけておくためである。のちに鞢しょうを取り去るようになってからも、その環だけは残っている。環は鞢しょうを吊るすためのもので、馬における鞦根(しりがい)のようなもの、すなわち今の帯銙(おびがね)である。天子は必ず十三の環をつけるのを定めとしていた。唐の武徳・貞観年間〔618~649年、すなわち初唐の頃〕がそうであった。

開元〔713~741年、すなわち盛唐の頃〕以後は、やはり旧俗を保ってはいるが、少し華美になってきている。とはいっても帯鉤(おびがね)はもともと帯そのものに穴を空けて留めているのに、わが宋朝では順折〔意味不明〕を加えるなど、手を加えすぎている。

※ 鮮卑はウィグル族やカザフ族と同じトルコ系の民族であったらしい。北朝から唐にかけて大量の古代北アジア遊牧民文化が、それもとくにトルコ系の文化が流れ込んだらしい。もっとも北アジア騎馬遊牧民の服装即ち胡服が初めて中国に入ったのは、もっと古く王国維〔1877~1927年、研究領域は文学・美学・史学・哲学・考古学に及び、「新学術」の開拓者とされる)は史記に述べる所に基いて趙の武霊王(BC325~299年)の時であるとしている。武霊王はその軍隊に胡服を採用して騎射を修得させ遊牧民族の戦闘方式を輸入して西北の胡族を撃破した。以来秦漢代を通じて胡服は士卒の服として用いられてきたが、南北朝時代になると、騎馬遊牧民の建国した王朝の多い北朝において、胡服が天子や文武百官の着用する正式の衣冠にまでなって、隋・唐に及んだのである。

※ 鮮卑はウィグル族やカザフ族と同じトルコ系の民族であったらしい。北朝から唐にかけて大量の古代北アジア遊牧民文化が、それもとくにトルコ系の文化が流れ込んだらしい。もっとも北アジア騎馬遊牧民の服装即ち胡服が初めて中国に入ったのは、もっと古く王国維〔1877~1927年、研究領域は文学・美学・史学・哲学・考古学に及び、「新学術」の開拓者とされる)は史記に述べる所に基いて趙の武霊王(BC325~299年)の時であるとしている。武霊王はその軍隊に胡服を採用して騎射を修得させ遊牧民族の戦闘方式を輸入して西北の胡族を撃破した。以来秦漢代を通じて胡服は士卒の服として用いられてきたが、南北朝時代になると、騎馬遊牧民の建国した王朝の多い北朝において、胡服が天子や文武百官の着用する正式の衣冠にまでなって、隋・唐に及んだのである。

※ 鞢しょう〔革+燮〕:元鞍の付属品の名称で、鞍の左右の縁に金属の環などを取り付けてたらしたもの。帯につけるものもこれと同型のものなので同じ名で呼んだらしい。

※ 沈括(しんかつ)は宋の神宗の煕寧八(1075)年五月に、北方の遼国〔契丹(きたい)〕に使者として赴き、国境紛争を宋に有利に解決して帰っている。時に沈括四十五歳。

中國衣冠,自北齊以來,乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有鞢帶,皆胡服也。窄袖利於馳,短衣、長靿皆便於涉草。胡人樂茂草,常寢處其間,予使北時皆見之。雖王庭亦在深薦中。予至胡庭日,新雨過,涉草,衣褲皆濡,唯胡人都無所沾。帶衣所垂蹀躞,蓋欲佩帶弓劍、帉帨、算囊、刀礪之類。自後雖去蹀躞,而猶存其環,環所以銜蹀躞,如馬之鞧根,即今之帶銙也。天子必以十三環為節,唐武德貞觀時猶爾。開元之後,雖仍舊俗,而稍褒博矣。然帶鉤尚穿帶本為孔,本朝加順折,茂人文也

〔訳〕中国の衣冠は、北斉〔550~577年、古代北アジア騎馬遊牧民族の一つである鮮卑族が華北に建てた国家〕以来、ずっとすべてきたアジア騎馬遊牧民の服装〔胡服〕を用いている。細い袖、緋と緑の丈の短い服、長い革靴、鞢しょう〔革+燮〕のついている帯などは、みな北アジア騎馬民族のふくそうである。

北アジア騎馬遊牧民は、草の生い茂ったところを好み、いつも草原にねぐらを定める。私が北方に使者として赴いた際に、そのことは実際に見聞したところで、王の居所でさえ草原中にあるのだった。私が王の居所に着いた日、雨がさっと降ったあと草原を歩いたところ、私の衣服はすっかり濡れてしまったが、彼らの衣服は全然ぬれていなかった。

帯に鞢しょうを垂らすのは、弓や剣・手拭・数取り棒を入れる袋・刀の砥石の類を身につけておくためである。のちに鞢しょうを取り去るようになってからも、その環だけは残っている。環は鞢しょうを吊るすためのもので、馬における鞦根(しりがい)のようなもの、すなわち今の帯銙(おびがね)である。天子は必ず十三の環をつけるのを定めとしていた。唐の武徳・貞観年間〔618~649年、すなわち初唐の頃〕がそうであった。

開元〔713~741年、すなわち盛唐の頃〕以後は、やはり旧俗を保ってはいるが、少し華美になってきている。とはいっても帯鉤(おびがね)はもともと帯そのものに穴を空けて留めているのに、わが宋朝では順折〔意味不明〕を加えるなど、手を加えすぎている。

※ 鞢しょう〔革+燮〕:元鞍の付属品の名称で、鞍の左右の縁に金属の環などを取り付けてたらしたもの。帯につけるものもこれと同型のものなので同じ名で呼んだらしい。

※ 沈括(しんかつ)は宋の神宗の煕寧八(1075)年五月に、北方の遼国〔契丹(きたい)〕に使者として赴き、国境紛争を宋に有利に解決して帰っている。時に沈括四十五歳。

PR

毎月28日は不動明王の縁日だという。本日1月28日は初縁日。

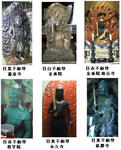

征夷大将軍が支配していた歴史の有る関八州における高幡山金剛寺(たかはたさんこんごうじ)、成田山新勝寺(なりたさんしんしょうじ)、玉嶹山總願寺(ぎょくとうさんそうがんじ)の3つの不動明王を本尊とする寺院は関東三不動として有名であるが、江戸には目白、目赤、目黒、目青、目黄の五色不動というのがある。寛永年間(1624~43年)の中頃、徳川三代将軍家光が寛永寺創建で知られる天海大僧正の具申により、江戸府内の名ある不動尊を指定したと伝えられている。江戸城鎮護のために不動明王像を造立し、王城鎮護の四神にならい江戸城の四方に配置したのが目黒・目白・日赤・目青の四不動であろうとされている。後になって徳川将軍家光が、四不動に目黄不動尊を加えた五つの不動尊を「五眼不動」としてまとめあげたと伝えられる。即ちこの五色とは[目」にあるのではなく、東西南北中央の五方角を色〔五行思想〕で示したものなのである。ちなみに、五色不動の場所は次の5種6ヶ所とされる。

①目黒不動 - 瀧泉寺(東京都目黒区下目黒)

①目黒不動 - 瀧泉寺(東京都目黒区下目黒)

②目白不動 - 金乗院(東京都豊島区高田)

江戸時代は現在の文京区関口江戸川公園付近にあった新義真言宗新長谷寺の本尊

③目赤不動 -金乗院南谷寺(東京都文京区本駒込)

④目青不動 - 教学院(東京都世田谷区太子堂)

本来の寺名は平井の目黄と同じ最勝寺

⑤目黄不動 - 永久寺(東京都台東区三ノ輪)

⑦目黄不動 - 最勝寺(東京都江戸川区平井)

不動明王は、密教ではその中心仏とされる大日如来が悪を断じ、衆生を教化するため、外には憤怒の形相、内には大慈悲心を有する民衆救済の具現者として現われたとされています。また、宇宙のすべての現象は、地、水、火、風、空の五つからなるとする宇宙観があり、これらを色彩で表現したものが五色といわれます。不動尊信仰は密教が盛んになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描き分けることは、平安時代すでに存在したといわれている。

征夷大将軍が支配していた歴史の有る関八州における高幡山金剛寺(たかはたさんこんごうじ)、成田山新勝寺(なりたさんしんしょうじ)、玉嶹山總願寺(ぎょくとうさんそうがんじ)の3つの不動明王を本尊とする寺院は関東三不動として有名であるが、江戸には目白、目赤、目黒、目青、目黄の五色不動というのがある。寛永年間(1624~43年)の中頃、徳川三代将軍家光が寛永寺創建で知られる天海大僧正の具申により、江戸府内の名ある不動尊を指定したと伝えられている。江戸城鎮護のために不動明王像を造立し、王城鎮護の四神にならい江戸城の四方に配置したのが目黒・目白・日赤・目青の四不動であろうとされている。後になって徳川将軍家光が、四不動に目黄不動尊を加えた五つの不動尊を「五眼不動」としてまとめあげたと伝えられる。即ちこの五色とは[目」にあるのではなく、東西南北中央の五方角を色〔五行思想〕で示したものなのである。ちなみに、五色不動の場所は次の5種6ヶ所とされる。

②目白不動 - 金乗院(東京都豊島区高田)

江戸時代は現在の文京区関口江戸川公園付近にあった新義真言宗新長谷寺の本尊

③目赤不動 -金乗院南谷寺(東京都文京区本駒込)

④目青不動 - 教学院(東京都世田谷区太子堂)

本来の寺名は平井の目黄と同じ最勝寺

⑤目黄不動 - 永久寺(東京都台東区三ノ輪)

⑦目黄不動 - 最勝寺(東京都江戸川区平井)

不動明王は、密教ではその中心仏とされる大日如来が悪を断じ、衆生を教化するため、外には憤怒の形相、内には大慈悲心を有する民衆救済の具現者として現われたとされています。また、宇宙のすべての現象は、地、水、火、風、空の五つからなるとする宇宙観があり、これらを色彩で表現したものが五色といわれます。不動尊信仰は密教が盛んになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描き分けることは、平安時代すでに存在したといわれている。

3歳にして父を、14歳にして兄を失い、兄嫁の鄭氏に養われ、苦労して育った。792年に進士に及第、その後、監察御史、中書舎人、吏部侍郎(この官によって「韓吏部」とも呼ばれる)、京兆尹などの官を歴任したという。818年(元和13年)、30年に1度のご開帳に供養すればご利益があるとして信仰を集めていた鳳翔(陝西省)法門寺の仏舎利が、長安の宮中に迎えられ、供養されることとなった。819年(元和14年)、それに対して韓愈は、『論仏骨表』を憲宗に奉って極諌しため、崇仏皇帝であった憲宗の逆鱗に触れ、潮州(広東省)刺史に左遷された。翌820年、憲宗が死去して穆宗が即位すると、再び召されて国子祭酒に任じられ、その後は兵部侍郎・吏部侍郎を歴任し、824年に死去した。礼部尚書を追贈されたという。

北宋の沈括〔しんかつ、1030~1094年、北宋中期の政治家・学者〕の『夢渓筆談』に、韓愈についての記事がある。

やせた韓退之:世人は韓退之をひげの美しい痩せた顔に紗帽をかぶせて描くが、これはじつは江南の韓煕載〔かんきさい、902~970年〕の像なのだ。当時の絵がいまなお残っており、題誌もはっきりしている。煕載の諡(おくりな)が文靖(ぶんせい)なので江南人は彼を「韓文公」と呼んだ。そこで韓退之と取り違えるようなことになったのである。退之は肥(ふと)っていてひげは薄かった。元豊年間(『宋史』によると元豊7年、1084年)に退之が文宣王廟〔孔子廟、孔子は唐の玄宗から文宣王、宋の眞宗から至聖文宣王と諡された〕に合わせ祀られることになって、各郡県で画いた像は、みな煕載の像だった。以来後世の者には判断のしようもなく、退之は煕載になってしまったのである。《夢渓筆談、巻四、第77条》――中国古典文学大系56 平凡社刊 より

昨日の韓愈の「落歯」の中にある『荘周云木鴈各有喜』について、調べてみた。

荘子 山木篇第二十 より

莊子行於山中、見大木、枝葉盛茂、伐木者止其旁而不取也。問其故。曰:「無所可用。」莊子曰:「此木以不材得終其天年。」夫子出於山、舍於故人之家。故人喜、命豎子殺雁而烹之。豎子請曰:「其一能鳴、其一不能鳴、請奚殺?」主人曰:「殺不能鳴者。」明日、弟子問於莊子曰:「昨日山中之木、以不材得終其天年;今主人之雁、以不材死。先生將何處?」莊子笑曰:「周將處乎材與不材之間。材與不材之間、似之而非也、故未免乎累。若夫乘道德而浮游則不然。無譽無訾、一龍一蛇、與時俱化、而無肯專為;一上一下、以和為量、浮游乎萬物之祖;物物而不物於物、則胡可得而累邪!此黃帝、神農之法則也。若夫萬物之情、人倫之傳、則不然。合則離、成則毀、廉則挫、尊則議、有為則虧、賢則謀、不肖則欺、胡可得而必乎哉?悲夫!弟子志之、其唯道德之鄉乎!」

〔訳〕 荘子が山中を言ったところ、枝葉がこんもり茂った大木を見た。しかし木を伐るものが、その傍らに立ち止まって取ろうとはしない。そのわけを訊ねると、使いようがないからだと言う。

荘子「この木は不罪であるがために、その天年を全うすることが出来たのだ。」

荘子が山を出て旧知の家に泊まった。旧知は喜んで、豎子(しもべ)に雁〔鵞鳥〕を殺して、煮るようにと命じた。豎子は、

「一羽はよく鳴き、一羽は鳴きませんが、どちらを殺しましょうか」と言うと、主人は

「鳴かないのを殺せ」と命じた。翌日、弟子は荘子にたずねた。

「きのうの山中の木は不材だと言うので、天年を全うすることが出来ました。いま、主人の雁は不材のために死ぬことになりました。先生ならどちらの側に立とうとなさいますか」

荘子は笑って言う。

「周は材と不材の間に立つことだろう。といって材と不材の間というものは似て非なるものだ。だから累はまぬかれまい。ところが、道徳に乗じて浮遊するものはそうじゃない。誉もなければ訾(そしり)もない。あるいは龍となりあるいは蛇となって、時と共に変化して、固執しようとはしない。あるいはのぼり、あるはさがり、和〔同〕を量〔度、規準〕とする。万物の祖に浮遊し、物をものとするが、物から物とされることがない。そうしたらどうして累(わずら)わすなどということができようね。これが神農・黄帝の法則なのである。しかるに、万物の情や人間の伝承といったものは、そうではない。合えば離れ、成就すれば破れ、廉(かど)があれば挫(くじ)かれ、尊ければ非難され、有為のものはそこなわれ、賢いものは謀(はか)られ、不肖のものは欺かれる。そしたらどうして必然だなどということができようね。悲しいことだよね。弟子たちよ! これを心にしるしておくがよい。あとはただ道徳の郷しかないのだよ」

「周は材と不材の間に立つことだろう。といって材と不材の間というものは似て非なるものだ。だから累はまぬかれまい。ところが、道徳に乗じて浮遊するものはそうじゃない。誉もなければ訾(そしり)もない。あるいは龍となりあるいは蛇となって、時と共に変化して、固執しようとはしない。あるいはのぼり、あるはさがり、和〔同〕を量〔度、規準〕とする。万物の祖に浮遊し、物をものとするが、物から物とされることがない。そうしたらどうして累(わずら)わすなどということができようね。これが神農・黄帝の法則なのである。しかるに、万物の情や人間の伝承といったものは、そうではない。合えば離れ、成就すれば破れ、廉(かど)があれば挫(くじ)かれ、尊ければ非難され、有為のものはそこなわれ、賢いものは謀(はか)られ、不肖のものは欺かれる。そしたらどうして必然だなどということができようね。悲しいことだよね。弟子たちよ! これを心にしるしておくがよい。あとはただ道徳の郷しかないのだよ」

荘子 山木篇第二十 より

莊子行於山中、見大木、枝葉盛茂、伐木者止其旁而不取也。問其故。曰:「無所可用。」莊子曰:「此木以不材得終其天年。」夫子出於山、舍於故人之家。故人喜、命豎子殺雁而烹之。豎子請曰:「其一能鳴、其一不能鳴、請奚殺?」主人曰:「殺不能鳴者。」明日、弟子問於莊子曰:「昨日山中之木、以不材得終其天年;今主人之雁、以不材死。先生將何處?」莊子笑曰:「周將處乎材與不材之間。材與不材之間、似之而非也、故未免乎累。若夫乘道德而浮游則不然。無譽無訾、一龍一蛇、與時俱化、而無肯專為;一上一下、以和為量、浮游乎萬物之祖;物物而不物於物、則胡可得而累邪!此黃帝、神農之法則也。若夫萬物之情、人倫之傳、則不然。合則離、成則毀、廉則挫、尊則議、有為則虧、賢則謀、不肖則欺、胡可得而必乎哉?悲夫!弟子志之、其唯道德之鄉乎!」

〔訳〕 荘子が山中を言ったところ、枝葉がこんもり茂った大木を見た。しかし木を伐るものが、その傍らに立ち止まって取ろうとはしない。そのわけを訊ねると、使いようがないからだと言う。

荘子「この木は不罪であるがために、その天年を全うすることが出来たのだ。」

荘子が山を出て旧知の家に泊まった。旧知は喜んで、豎子(しもべ)に雁〔鵞鳥〕を殺して、煮るようにと命じた。豎子は、

「一羽はよく鳴き、一羽は鳴きませんが、どちらを殺しましょうか」と言うと、主人は

「鳴かないのを殺せ」と命じた。翌日、弟子は荘子にたずねた。

「きのうの山中の木は不材だと言うので、天年を全うすることが出来ました。いま、主人の雁は不材のために死ぬことになりました。先生ならどちらの側に立とうとなさいますか」

荘子は笑って言う。

落歯 韓愈

去年落一牙 去年、一牙を落とし、

今年落一齒 今年、一歯を落とす。

俄然落六七 俄然として六七を落とし

落勢殊未已 落つる勢い殊に未だ己まず。

餘存皆動搖 余の存するものも皆動揺し、

盡落應始止 尽く落ちて応に始めて止むべし。

〔訳〕 去年、わきの歯が一本抜け/今年前歯が1本抜けた/見る見るうちに六、七本抜けたが/抜ける勢いは一向に止まない/残った歯もみなぐらぐらする/全部抜けないと これはやまらしい

憶初落一時 憶う 初めて一を落とせし時、

但念豁可恥 但だ割にして恥ず可しと念えり。

及至落二三 二三を落とすに至るに及んで、

始憂衰即死 始めて憂う衰えて即ち死せんことを。

毎一將落時 一つ将に落ちんとする時毎に、

懍懍恆在己 懍懍たること恒に己に在り。

〔訳〕 思えば初め 一本が抜けた時は/口にすき間が出来て恥ずかしいと思うだけだったが/二、三本抜けたころになって/老衰して今にも死ぬのかと心配になった/一本抜けそうになるたびに/いつも心中びくびくしたものだ

叉牙妨食物 叉牙として物を食うことを妨げ、

顛倒怯漱水 顛倒して水に注ぐ漱ぐことを怯る。

終焉捨我落 終焉として我を捨てて落つれば

意與崩山比 意は崩るる山に比す。

今來落既熟 今来、落つること既に熟せり、

見落空相似 落つるを見れば空しく相似たり。

餘存二十餘 余の存せる二十余りも

次第知落矣 次第に落ちんことを知る。

儻常歳落一 儻し常に歳ごとに一を落とすとも

自足支両紀 自ら両紀を支うるに足れり。

如其落併空 如し其れ落ちて併せて空しくとも、

與漸亦同指 漸くなると亦指を同じくさん。

〔訳〕 後に残った二十本余りも/どうせ次々に抜けるのだろう/もし毎年一本ずつ抜けたとしても/二十余年は十分にもつわけだ/一度に全部が抜けてしまっても/少しずつ抜けるのと結局はおなじこと

人言齒之落 人は言う「歯の落つるや、

壽命理難恃 寿命も理として恃み難し」と。

我言生有涯 我は言う「生は涯り有り、

長短倶死爾 長短 倶に死する爾」と。

人言齒之豁 人は言う「歯の割なる、

左右驚諦視 左右 驚きて諦視す」と。

〔訳〕 人は言う 歯が抜ければ/寿命も当然保ちがたいと/だが私は言う 人生には限りがあるもの/長命でも短命でも みな死ぬのさ/人は言う 口にすき間が出来れば/そばの人が驚いてじろじろみるだろうと

我言荘周云 我は言う「荘周がいわく、

木鴈各有喜 『木と雁と 各々喜ぶこと有り』と。

語訛黙固好 語訛れば黙すること固に好し、

嚼廢軟還美 嚼むこと廢れて軟かなもの

因歌遂成詩 還に美し」と因って歌って遂に詩を成し、

持用詫妻子 持して用って妻子に誇るらん。

〔訳〕 だが私は言う 荘周もいったように/木にも雁にも それぞれ幸運がある/ものが言いにくければ 黙っていることはよいことだ/ものが噛めなければ 柔らかいものがうまくなる/こう歌いつつ 私は一首の詩を作り上げた/これを妻子に見せびらかしてやろう

今朝のウェブニュースより

都心6年ぶり、積雪4センチ=交通網の一部に遅れ、欠航 ―― 冬型の気圧配置となった影響で首都圏に23日夜から降った雪は、24日未明にやんだ。東京都心では、2006年以来となる4センチの積雪を観測した。首都圏の鉄道や羽田空港発着の航空便に一部遅れや欠航があったが、大きな混乱はなかった。/気象庁は、平野部で大雪の恐れはなくなったが、広い範囲で積雪や路面の凍結が続くとして注意を呼び掛けた。/同庁によると、寒気を伴った上空の気圧の谷が東日本を通過。長野県北部では大雪が続いた。24日未明には茨城県つくば市で6センチ、山梨県富士河口湖町で19センチの積雪を観測した。/JR東日本によると、首都圏の鉄道は京浜東北線が雪の影響で通常の9割程度の運行となったほか、八高線は架線が凍結した影響で上下線2本が運休、他の2本にも30分以上の遅れが出た。/羽田空港発着の航空機は、全日空が6便欠航した。 (2012年1月24日10時51分 asahi.com)

都心6年ぶり、積雪4センチ=交通網の一部に遅れ、欠航 ―― 冬型の気圧配置となった影響で首都圏に23日夜から降った雪は、24日未明にやんだ。東京都心では、2006年以来となる4センチの積雪を観測した。首都圏の鉄道や羽田空港発着の航空便に一部遅れや欠航があったが、大きな混乱はなかった。/気象庁は、平野部で大雪の恐れはなくなったが、広い範囲で積雪や路面の凍結が続くとして注意を呼び掛けた。/同庁によると、寒気を伴った上空の気圧の谷が東日本を通過。長野県北部では大雪が続いた。24日未明には茨城県つくば市で6センチ、山梨県富士河口湖町で19センチの積雪を観測した。/JR東日本によると、首都圏の鉄道は京浜東北線が雪の影響で通常の9割程度の運行となったほか、八高線は架線が凍結した影響で上下線2本が運休、他の2本にも30分以上の遅れが出た。/羽田空港発着の航空機は、全日空が6便欠航した。 (2012年1月24日10時51分 asahi.com)

江雪 柳宗元

千山鳥飛絶 千山(せんざん) 鳥飛ぶこと絶え

万逕人蹤滅 萬径(ばんけて) 人蹤(じんしょう) 滅(めっ)す

孤舟蓑笠翁 孤舟(こしゅう) 蓑笠(さりゅう)の翁(おう)

独釣寒江雪 獨(ひと)り釣(つ)る 寒江(かんこう)の雪

〔訳〕山々に飛ぶ鳥の姿も絶え

〔訳〕山々に飛ぶ鳥の姿も絶え

小道はすべて 人の足跡が消えた

小舟が一つ 蓑と笠の翁は

ただひとり 雪の川に糸をたれている

柳宗元〔りゅうそうげん、773~819年〕は、中唐の文学者・政治家。字(あざな)は子厚(しこう)。本籍地の河東(山西省)から、「柳河東」「河東先生」と呼ばれる。また、その最後の任地にちなみ「柳柳州」と呼ばれることもある。王維や孟浩然らとともに自然詩人として名を馳せた。散文の分野では、韓愈とともに宋代に連なる古文復興運動を実践し、唐宋八大家の1人に数えられる。詩は陶淵明の遺風を承け、簡潔な表現の中に枯れた味わいを醸し出す自然詩を得意とした。唐代の同じ傾向持つ詩人、王維・孟浩然・韋応物らとともに「王孟韋柳」と並称された。ただ、その文学には政治上の不満ないし悲哀が色濃くにじみ、都を遠く離れた僻地の自然美をうたいながらも、どこか山水への感動に徹しきれない独自の傾向を持つ。

柳宗元〔りゅうそうげん、773~819年〕は、中唐の文学者・政治家。字(あざな)は子厚(しこう)。本籍地の河東(山西省)から、「柳河東」「河東先生」と呼ばれる。また、その最後の任地にちなみ「柳柳州」と呼ばれることもある。王維や孟浩然らとともに自然詩人として名を馳せた。散文の分野では、韓愈とともに宋代に連なる古文復興運動を実践し、唐宋八大家の1人に数えられる。詩は陶淵明の遺風を承け、簡潔な表現の中に枯れた味わいを醸し出す自然詩を得意とした。唐代の同じ傾向持つ詩人、王維・孟浩然・韋応物らとともに「王孟韋柳」と並称された。ただ、その文学には政治上の不満ないし悲哀が色濃くにじみ、都を遠く離れた僻地の自然美をうたいながらも、どこか山水への感動に徹しきれない独自の傾向を持つ。

本日は検診日。A医院からS薬局で薬を受け取り、待乳山聖天脇の聖天公園を通って帰宅した。

浅草寺の支院にあたる待乳山聖天は、隅田川西岸の丘の上に位置し、西に富士山、東に筑波山を見渡すことのできる眺望から、江戸時代には多くの人を集める景勝の地であったという。境内には、聖天さまの働きを表すものとして、境内のあちこちには大根と巾着が描かれてる。この2つの模様は、大根を聖天さまにお供えすると人間の煩悩である怒りの心が沈められ、また、巾着は財宝を表して商売繁盛に通じ、いずれも聖天さまのご利益を象徴するものという。大根祭りは毎年1月の7日に、元旦以来ご本尊にお供えされた大根をふろふきに調理してお神酒とともに参拝客にふるまう行事で、これによって聖天さまの徳をいただくことが出来るものとされている。また、ここは浅草七福神の毘沙門天を祀る所でもある。

浅草寺の支院にあたる待乳山聖天は、隅田川西岸の丘の上に位置し、西に富士山、東に筑波山を見渡すことのできる眺望から、江戸時代には多くの人を集める景勝の地であったという。境内には、聖天さまの働きを表すものとして、境内のあちこちには大根と巾着が描かれてる。この2つの模様は、大根を聖天さまにお供えすると人間の煩悩である怒りの心が沈められ、また、巾着は財宝を表して商売繁盛に通じ、いずれも聖天さまのご利益を象徴するものという。大根祭りは毎年1月の7日に、元旦以来ご本尊にお供えされた大根をふろふきに調理してお神酒とともに参拝客にふるまう行事で、これによって聖天さまの徳をいただくことが出来るものとされている。また、ここは浅草七福神の毘沙門天を祀る所でもある。

江雪 柳宗元

千山鳥飛絶 千山(せんざん) 鳥飛ぶこと絶え

万逕人蹤滅 萬径(ばんけて) 人蹤(じんしょう) 滅(めっ)す

孤舟蓑笠翁 孤舟(こしゅう) 蓑笠(さりゅう)の翁(おう)

独釣寒江雪 獨(ひと)り釣(つ)る 寒江(かんこう)の雪

小道はすべて 人の足跡が消えた

小舟が一つ 蓑と笠の翁は

ただひとり 雪の川に糸をたれている

本日は検診日。A医院からS薬局で薬を受け取り、待乳山聖天脇の聖天公園を通って帰宅した。

本日は旧暦の1月1日。今朝のウェブニュースより

中国、春節の大型連休入り…31億人が大移動 ―― 【北京=青山謙太郎】中国では、23日の春節(旧正月)を前に22日から1週間の大型連休が始まり、北京市内の公園では恒例の縁日「廟会(びょうかい)」が催された。華やかな飾りつけの中、多くの家族連れが正月気分を満喫するかのようにゆっくりと行き交っていた。中国では今年、春節をはさんだ40日間に過去最多の延べ31億5800万人(前年比9.1%増)が交通機関を利用して移動するとみられる。膨らむ資金需要に備え、中国人民銀行(中央銀行)は連休前に2度の公開市場操作を実施し、計3520億元(約4兆3000億円)を市場に供給した。 (2012年1月22日19時03分 読売新聞)

中国、春節の大型連休入り…31億人が大移動 ―― 【北京=青山謙太郎】中国では、23日の春節(旧正月)を前に22日から1週間の大型連休が始まり、北京市内の公園では恒例の縁日「廟会(びょうかい)」が催された。華やかな飾りつけの中、多くの家族連れが正月気分を満喫するかのようにゆっくりと行き交っていた。中国では今年、春節をはさんだ40日間に過去最多の延べ31億5800万人(前年比9.1%増)が交通機関を利用して移動するとみられる。膨らむ資金需要に備え、中国人民銀行(中央銀行)は連休前に2度の公開市場操作を実施し、計3520億元(約4兆3000億円)を市場に供給した。 (2012年1月22日19時03分 読売新聞)

正月 李賀

上楼迎春新春帰 楼に上りて春を迎うれば 新春帰る

暗黄着柳宮漏遅 暗黄(あんこう) 柳に着きて 宮漏(きゅうろう)遅し

薄薄淡靄弄野姿 薄薄(はくはく)たる淡靄(たんあい) 野姿(やし)を弄し

寒緑幽風生短糸 寒緑(かんりょく) 幽風(ゆうふう)に短糸(たんし)生ず

錦牀暁臥玉肌冷 錦牀(きんしょう) 暁に臥(が)して玉肌(ぎょくき)冷やかなり

露瞼未開対朝暝 露瞼(ろけん) 未だ開かず 朝暝(ちょうめい)に対す

官街柳帯不堪折 官街(かんがい)の柳帯(りゅうたい) 折るに堪(た)えず

早晩菖蒲勝綰結 早晩(そうばん) 菖蒲 綰結(かんけつ)するに勝(た)えん

〔訳〕高楼に登って春を迎えると 新春が来たのがわかる

柳の新芽は黄色くいろづき 漏刻の音もゆるやか

淡い靄が 野の姿をぼんやりと浮かび上がらせ

萌え出た草に微風が吹いて 新芽は糸のように伸びる

錦の床に横たわる朝 玉のような肌は冷たく

瞼は露を含んで閉じ 朝のくらがりに向いている

都大路の柳の並木は 手折るには早すぎるが

菖蒲の葉が伸びれば 結び合わせることもできるであろう

李賀(790~816年)は中唐期の詩人。福昌(河南省)の人。字(あざな)は長吉(ちょうきつ)。韓愈の知遇を得たが、不遇のまま早世。浪漫的、幻想的な詩風で有名。

李賀(790~816年)は中唐期の詩人。福昌(河南省)の人。字(あざな)は長吉(ちょうきつ)。韓愈の知遇を得たが、不遇のまま早世。浪漫的、幻想的な詩風で有名。

正月 李賀

上楼迎春新春帰 楼に上りて春を迎うれば 新春帰る

暗黄着柳宮漏遅 暗黄(あんこう) 柳に着きて 宮漏(きゅうろう)遅し

薄薄淡靄弄野姿 薄薄(はくはく)たる淡靄(たんあい) 野姿(やし)を弄し

寒緑幽風生短糸 寒緑(かんりょく) 幽風(ゆうふう)に短糸(たんし)生ず

錦牀暁臥玉肌冷 錦牀(きんしょう) 暁に臥(が)して玉肌(ぎょくき)冷やかなり

露瞼未開対朝暝 露瞼(ろけん) 未だ開かず 朝暝(ちょうめい)に対す

官街柳帯不堪折 官街(かんがい)の柳帯(りゅうたい) 折るに堪(た)えず

早晩菖蒲勝綰結 早晩(そうばん) 菖蒲 綰結(かんけつ)するに勝(た)えん

〔訳〕高楼に登って春を迎えると 新春が来たのがわかる

柳の新芽は黄色くいろづき 漏刻の音もゆるやか

淡い靄が 野の姿をぼんやりと浮かび上がらせ

萌え出た草に微風が吹いて 新芽は糸のように伸びる

錦の床に横たわる朝 玉のような肌は冷たく

瞼は露を含んで閉じ 朝のくらがりに向いている

都大路の柳の並木は 手折るには早すぎるが

菖蒲の葉が伸びれば 結び合わせることもできるであろう

史記 殷本紀 第三 より

西伯歸、乃陰修德行善、諸侯多叛紂而往歸西伯。西伯滋大、紂由是稍失權重。王子比干諫、弗聽。商容賢者、百姓愛之、紂廢之。及西伯伐饑國、滅之、紂之臣祖伊聞之而咎周、恐、奔告紂曰:「天既訖我殷命、假人元龜、無敢知吉、非先王不相我後人、維王淫虐用自絕、故天棄我、不有安食、不虞知天性、不迪率典。今我民罔不欲喪、曰『天曷不降威、大命胡不至』?今王其柰何?」紂曰:「我生不有命在天乎!」祖伊反、曰:「紂不可諫矣。」西伯既卒、周武王之東伐、至盟津、諸侯叛殷會周者八百。諸侯皆曰:「紂可伐矣。」武王曰:「爾未知天命。」乃復歸。

〔訳〕

西伯は帰国してから、ひそかに徳をおさめ善政を行った。諸侯は多く紂にそむいて西伯に帰属した。西伯の威望はますますおおきくなり、紂はこのため次第に権威を失った。王子比干〔ひかん、紂のおじ〕が諌めたがききいれなかった。商容(しょうよう)は賢者だったので、百官人民の信愛するところであったが、紂は止めさせてしまった。西伯が飢國を伐ってほろぼすと、紂の賢臣祖伊〔そい、祖己の子孫〕はこれを聞いて周をにくみ、恐れて紂のもとに奔(と)んでいって告げた。

西伯は帰国してから、ひそかに徳をおさめ善政を行った。諸侯は多く紂にそむいて西伯に帰属した。西伯の威望はますますおおきくなり、紂はこのため次第に権威を失った。王子比干〔ひかん、紂のおじ〕が諌めたがききいれなかった。商容(しょうよう)は賢者だったので、百官人民の信愛するところであったが、紂は止めさせてしまった。西伯が飢國を伐ってほろぼすと、紂の賢臣祖伊〔そい、祖己の子孫〕はこれを聞いて周をにくみ、恐れて紂のもとに奔(と)んでいって告げた。

「天はすでにわが殷にくだし賜うた命を絶ってしまいました。賢人の観察によりましても、亀甲を焼いて占いましても吉を認めることは出来ません。これは、わが先王がわれら後世のものを助けないからではありません。わが君が淫虐で、みずから天命をお絶ちになられたのです。ですから、天は我が国を棄て去って、安らかに天の禄を食(は)みえないようにしたのです。わが君には、天性をはかり知ろうともなさらず、天道に従おうともなさいません。いまや、わが民は、わが君が喪(ほろ)びなさるのを望まないものとてはなく、『天はどうして威名をくだしてわが君を滅ぼさないのか、天の大命はどうして早く来ないのか』と申しております。わが君にはいかがお考えになりますか」

紂は言った。

「わしが生まれて天子としてあるのも、天命があってのことではないか」

祖伊は帰ってから言った。

「紂は諌めてもむだだ」

西伯が死んでのち、周の武王(西伯の子)が東征して盟津〔もうしん、河南省〕までくると、殷に叛いて周の下に集まった諸侯が八百もあった。それらの諸侯はみな言った。

「紂は伐つべきです」

しかし武王は言った。

「そなた達は、まだ天命をしらない」

そして、引き返した。

紂愈淫亂不止。微子數諫不聽、乃與大師、少師謀、遂去。比干曰:「為人臣者、不得不以死爭。」乃彊諫紂。紂怒曰:「吾聞圣人心有七竅。」剖比干、觀其心。箕子懼、乃詳狂為奴、紂又囚之。殷之大師、少師乃持其祭樂器奔周。周武王於是遂率諸侯伐紂。紂亦發兵距之牧野。甲子日、紂兵敗。紂走入、登鹿臺、衣其寶玉衣、赴火而死。周武王遂斬紂頭、縣之[大]白旗。殺妲己。釋箕子之囚、封比干之墓、表商容之閭。封紂子武庚、祿父、以續殷祀、令修行盤庚之政。殷民大說。於是周武王為天子。其後世貶帝號、號為王。而封殷后為諸侯、屬周。周武王崩、武庚與管叔、蔡叔作亂、成王命周公誅之、而立微子於宋、以續殷后焉。

〔訳〕

紂はますます淫乱で、止(とど)めがなかった。微子啓〔生没年不詳。紂王の長兄であったが、庶長子であったために王位を継承せず、微に封じられた〕がしばしば諌めたが、聞き入れなかったので、大師・少師と相談して国外に去った。比干〔生没年不詳、紂の叔父〕は、

紂はますます淫乱で、止(とど)めがなかった。微子啓〔生没年不詳。紂王の長兄であったが、庶長子であったために王位を継承せず、微に封じられた〕がしばしば諌めたが、聞き入れなかったので、大師・少師と相談して国外に去った。比干〔生没年不詳、紂の叔父〕は、

「臣下たるものとしては、一命を投げ出しても諫争(かんそう)しなければならない」

と言って、強く紂を諌めた。紂は怒って、

「わしは聖人の内臓には七つの竅(あな)があると聞いている」

と言って、比干を解剖してその内臓を見た。箕子〔きし、生没年不詳、紂の叔父〕は懼れて、狂気をよそおって奴隷に身を落とした。しかし、紂はこれを囚(とら)えた。殷の大師・少師は、その祭楽器を捧持して周に出奔した。周の武王は、遂に諸侯をひきいて紂を伐った。紂も軍隊を出動して牧野〔ぼくや、河南省〕に防いだ。甲子の日に紂の軍はやぶれた。紂は逃げて鹿台にのぼり、宝玉の衣服を着て、火中に身を投じて死んだ。周の武王は紂の頭を斬って白旗にかけ、姐己(だっき)を殺し、箕子を幽囚からとき放し、土もりして比干の墓をつくり、商容の住んでいる里の門に頌徳のしるしをたてた。また、紂の子の武庚禄父(ぶこうろくほ)を封じて殷の先祖の祭祀をつづけさせ、盤庚の政治をおこなわせたので、殷の民は大いに悦んだ。かくて、周の武王は天子となったが、これからのちは、帝号を一段落として王と称するようになった。そして、殷朝の後裔を封じて諸侯とし、周に属せしめたのである。

周の武王が崩ずると、武庚は管叔・蔡叔〔共に武帝の弟〕とともに反乱を起したので、成王〔武王の子、周の第二代の王〕は周公〔生没年不詳、武王の弟〕に命じてこれを誅滅した。そして、微子啓を宋に立てて、殷のあとをつがせた。

周の武王が崩ずると、武庚は管叔・蔡叔〔共に武帝の弟〕とともに反乱を起したので、成王〔武王の子、周の第二代の王〕は周公〔生没年不詳、武王の弟〕に命じてこれを誅滅した。そして、微子啓を宋に立てて、殷のあとをつがせた。

西伯歸、乃陰修德行善、諸侯多叛紂而往歸西伯。西伯滋大、紂由是稍失權重。王子比干諫、弗聽。商容賢者、百姓愛之、紂廢之。及西伯伐饑國、滅之、紂之臣祖伊聞之而咎周、恐、奔告紂曰:「天既訖我殷命、假人元龜、無敢知吉、非先王不相我後人、維王淫虐用自絕、故天棄我、不有安食、不虞知天性、不迪率典。今我民罔不欲喪、曰『天曷不降威、大命胡不至』?今王其柰何?」紂曰:「我生不有命在天乎!」祖伊反、曰:「紂不可諫矣。」西伯既卒、周武王之東伐、至盟津、諸侯叛殷會周者八百。諸侯皆曰:「紂可伐矣。」武王曰:「爾未知天命。」乃復歸。

〔訳〕

「天はすでにわが殷にくだし賜うた命を絶ってしまいました。賢人の観察によりましても、亀甲を焼いて占いましても吉を認めることは出来ません。これは、わが先王がわれら後世のものを助けないからではありません。わが君が淫虐で、みずから天命をお絶ちになられたのです。ですから、天は我が国を棄て去って、安らかに天の禄を食(は)みえないようにしたのです。わが君には、天性をはかり知ろうともなさらず、天道に従おうともなさいません。いまや、わが民は、わが君が喪(ほろ)びなさるのを望まないものとてはなく、『天はどうして威名をくだしてわが君を滅ぼさないのか、天の大命はどうして早く来ないのか』と申しております。わが君にはいかがお考えになりますか」

紂は言った。

「わしが生まれて天子としてあるのも、天命があってのことではないか」

祖伊は帰ってから言った。

「紂は諌めてもむだだ」

西伯が死んでのち、周の武王(西伯の子)が東征して盟津〔もうしん、河南省〕までくると、殷に叛いて周の下に集まった諸侯が八百もあった。それらの諸侯はみな言った。

「紂は伐つべきです」

しかし武王は言った。

「そなた達は、まだ天命をしらない」

そして、引き返した。

紂愈淫亂不止。微子數諫不聽、乃與大師、少師謀、遂去。比干曰:「為人臣者、不得不以死爭。」乃彊諫紂。紂怒曰:「吾聞圣人心有七竅。」剖比干、觀其心。箕子懼、乃詳狂為奴、紂又囚之。殷之大師、少師乃持其祭樂器奔周。周武王於是遂率諸侯伐紂。紂亦發兵距之牧野。甲子日、紂兵敗。紂走入、登鹿臺、衣其寶玉衣、赴火而死。周武王遂斬紂頭、縣之[大]白旗。殺妲己。釋箕子之囚、封比干之墓、表商容之閭。封紂子武庚、祿父、以續殷祀、令修行盤庚之政。殷民大說。於是周武王為天子。其後世貶帝號、號為王。而封殷后為諸侯、屬周。周武王崩、武庚與管叔、蔡叔作亂、成王命周公誅之、而立微子於宋、以續殷后焉。

〔訳〕

「臣下たるものとしては、一命を投げ出しても諫争(かんそう)しなければならない」

と言って、強く紂を諌めた。紂は怒って、

「わしは聖人の内臓には七つの竅(あな)があると聞いている」

と言って、比干を解剖してその内臓を見た。箕子〔きし、生没年不詳、紂の叔父〕は懼れて、狂気をよそおって奴隷に身を落とした。しかし、紂はこれを囚(とら)えた。殷の大師・少師は、その祭楽器を捧持して周に出奔した。周の武王は、遂に諸侯をひきいて紂を伐った。紂も軍隊を出動して牧野〔ぼくや、河南省〕に防いだ。甲子の日に紂の軍はやぶれた。紂は逃げて鹿台にのぼり、宝玉の衣服を着て、火中に身を投じて死んだ。周の武王は紂の頭を斬って白旗にかけ、姐己(だっき)を殺し、箕子を幽囚からとき放し、土もりして比干の墓をつくり、商容の住んでいる里の門に頌徳のしるしをたてた。また、紂の子の武庚禄父(ぶこうろくほ)を封じて殷の先祖の祭祀をつづけさせ、盤庚の政治をおこなわせたので、殷の民は大いに悦んだ。かくて、周の武王は天子となったが、これからのちは、帝号を一段落として王と称するようになった。そして、殷朝の後裔を封じて諸侯とし、周に属せしめたのである。

明日で姉の死から四七日〔しなぬか、28日目〕になる。追悼文集を出すと言うので、姉のアルバムづくりや、私の追悼文作成で、ブログもしばらくお休みしてしまった。はてさて、しばらく中断すると何をとりあげようかとまよってしまう。

取りあえずブログでこれまでもしばしば取り上げてきた暴君の代名詞ともされている殷の30代の帝王「紂」について、史記の記述を調べてみた。

史記 殷本紀 第三 より

史記 殷本紀 第三 より

帝乙長子曰微子啟、啟母賤、不得嗣。少子辛、辛母正后、辛為嗣。帝乙崩、子辛立、是為帝辛、天下謂之紂。

〔訳〕 帝乙の長子を微子啓といったが、啓の母はいやしい身分の出身だったので、啓は嗣子になることができなかった。少子を辛といったが、辛の母は正后であったので、辛が嗣子になった。帝乙が崩じて、その子の辛が経った。これが帝辛であるが、天下の人々は紂とよんだ。

※ 微子啓と辛の母は同一人物であるが、啓が生まれた時はまだ正后に立てられておらず、その後正后煮立てられてから辛を生んだので辛が嗣子に成ったという説がある。一説によれば、紂とは義を残(やぶ)り善をそこなう意で、死後に諡(おくりな)されたのだという。また、一説によれば、殷では生日を子の名とする習慣があり、辛の日に生まれたので辛となづけられたが、他に受という嘉名もつけられ、その受は紂と音が近いので天下の人々が紂と称したのだという。

帝紂資辨捷疾、聞見甚敏;材力過人、手格猛獸;知足以距諫、言足以飾非;矜人臣以能、高天下以聲、以為皆出己之下。好酒淫樂、嬖於婦人。愛妲己、妲己之言是從。於是使師涓作新淫聲、北里之舞、靡靡之樂。厚賦稅以實鹿臺之錢、而盈鉅橋之粟。益收狗馬奇物、充仞宮室。益廣沙丘苑臺、多取野獸蜚鳥置其中。慢於鬼神。大聚樂戲於沙丘、以酒為池、縣肉為林、使男女裸相逐其閒、為長夜之飲。

〔訳〕 帝紂は弁舌さわやかで動作もすばしこく、見聞きしても物事の本質をつかむことに聡(さと)く、才能も腕力も人よりすぐれており、手で猛獣を打ち倒すこともできた。知恵は諫言をふさいでしまうほどよくまわり、言葉は非行を飾り立てるに充分であった。臣下に対しては己の才能を誇り、天下に対しては名声を得ているとして傲然とのぞみ、人々はみな自分以下だと思っていた。酒を好んで淫楽し、女好きで姐己(だっき)を寵愛し、姐己のいうことには何でも従った。音楽師の涓(けん)に命じて、新しい淫らな歌謡――「北里の舞」「靡々(びび)の楽」をつくらせた。賦税を重くして、鹿台〔ろくだい、都にあった台〕に金銭を満たし、鉅橋〔きょきょう、倉の名〕に穀物を満たし、狗(いぬ)、馬、珍奇な物品をどしどし没収して宮室を充満し、沙丘〔さきゅう、離宮の名〕の苑や台をさらに拡張して、野獣や飛鳥を大々的にとらえてその中にはなった。そして鬼神をあなどり、群臣官女を集めて沙丘でだだら遊びにふけった。すなわち、酒で池をみたし、その池の周囲に食肉をかけ、男女を裸にしてその間を追逐させ、夜を徹しての酒宴をはったのである。

〔訳〕 帝紂は弁舌さわやかで動作もすばしこく、見聞きしても物事の本質をつかむことに聡(さと)く、才能も腕力も人よりすぐれており、手で猛獣を打ち倒すこともできた。知恵は諫言をふさいでしまうほどよくまわり、言葉は非行を飾り立てるに充分であった。臣下に対しては己の才能を誇り、天下に対しては名声を得ているとして傲然とのぞみ、人々はみな自分以下だと思っていた。酒を好んで淫楽し、女好きで姐己(だっき)を寵愛し、姐己のいうことには何でも従った。音楽師の涓(けん)に命じて、新しい淫らな歌謡――「北里の舞」「靡々(びび)の楽」をつくらせた。賦税を重くして、鹿台〔ろくだい、都にあった台〕に金銭を満たし、鉅橋〔きょきょう、倉の名〕に穀物を満たし、狗(いぬ)、馬、珍奇な物品をどしどし没収して宮室を充満し、沙丘〔さきゅう、離宮の名〕の苑や台をさらに拡張して、野獣や飛鳥を大々的にとらえてその中にはなった。そして鬼神をあなどり、群臣官女を集めて沙丘でだだら遊びにふけった。すなわち、酒で池をみたし、その池の周囲に食肉をかけ、男女を裸にしてその間を追逐させ、夜を徹しての酒宴をはったのである。

百姓怨望而諸侯有畔者、於是紂乃重刑辟、有炮格之法。以西伯昌、九侯、鄂侯為三公。九侯有好女、入之紂。九侯女不喜淫、紂怒、殺之、而醢九侯。鄂侯爭之彊、辨之疾、并脯鄂侯。西伯昌聞之、竊嘆。崇侯虎知之、以告紂、紂囚西伯羑里。西伯之臣閎夭之徒、求美女奇物善馬以獻紂、紂乃赦西伯。西伯出而獻洛西之地、以請除炮格之刑。紂乃許之、賜弓矢斧鉞、使得征伐、為西伯。而用費中為政。費中善諛、好利、殷人弗親。紂又用惡來。惡來善毀讒、諸侯以此益疏。

〔訳〕 〔このような状態だったので〕民は怨み、諸侯のうちには叛くものがあった。すると、紂は刑罰を重くし、「炮格(ほうらく)の法」をつくった。当時、殷では西伯昌〔せいはくしょう、後の周の文王〕・九侯(きゅうこう)・鄂侯(がくこう)を三公(3人の主要な大臣)としていた。九侯には美しい女(むすめ)があり、これを紂の室に入れていた。九侯の女は淫楽を好まなかった。紂は怒ってこれを殺し九侯をも醢〔ししびしお、しおから・肉の塩漬け〕にした。鄂侯は紂のそのような非を諌めて、言葉をつくして強く争った。すると、紂は鄂侯をも脯〔ほじし、ほしにく〕にしてしまった。西伯昌はこれを聞いて、ひそかに嘆息した。崇侯虎(しゅうこうこ)がこのことを知って紂に密告した。紂は西伯を羐里〔ゆうり、河南省〕に幽囚した。しかし、西伯の臣の閎夭(こうよう)たちが、美女、珍奇な物品、素晴しい馬などを求めて紂に献上すると、紂は精白を赦放した。西伯は羐里をでると紂に洛西の地(洛水の西の地)を献じて、それで「炮格の刑」を除去することを請うた。紂はこれを聴許し、弓矢・斧鉞を賜うて帝の命にそむくものの征伐を許し、西伯〔西方の諸侯の長〕に任じた。このように三公を廃した紂は、費中(ひちゅう)を登用して政治に当たらせた。費中は諛(へつらい)がうまく利益を好んだので、殷人が親しまなかった。紂はまた悪来(おらい)を登用した。悪来は人を讒言して傷つけることがうまかった。諸侯はこのためますますと殷と疎遠になった。

〔訳〕 〔このような状態だったので〕民は怨み、諸侯のうちには叛くものがあった。すると、紂は刑罰を重くし、「炮格(ほうらく)の法」をつくった。当時、殷では西伯昌〔せいはくしょう、後の周の文王〕・九侯(きゅうこう)・鄂侯(がくこう)を三公(3人の主要な大臣)としていた。九侯には美しい女(むすめ)があり、これを紂の室に入れていた。九侯の女は淫楽を好まなかった。紂は怒ってこれを殺し九侯をも醢〔ししびしお、しおから・肉の塩漬け〕にした。鄂侯は紂のそのような非を諌めて、言葉をつくして強く争った。すると、紂は鄂侯をも脯〔ほじし、ほしにく〕にしてしまった。西伯昌はこれを聞いて、ひそかに嘆息した。崇侯虎(しゅうこうこ)がこのことを知って紂に密告した。紂は西伯を羐里〔ゆうり、河南省〕に幽囚した。しかし、西伯の臣の閎夭(こうよう)たちが、美女、珍奇な物品、素晴しい馬などを求めて紂に献上すると、紂は精白を赦放した。西伯は羐里をでると紂に洛西の地(洛水の西の地)を献じて、それで「炮格の刑」を除去することを請うた。紂はこれを聴許し、弓矢・斧鉞を賜うて帝の命にそむくものの征伐を許し、西伯〔西方の諸侯の長〕に任じた。このように三公を廃した紂は、費中(ひちゅう)を登用して政治に当たらせた。費中は諛(へつらい)がうまく利益を好んだので、殷人が親しまなかった。紂はまた悪来(おらい)を登用した。悪来は人を讒言して傷つけることがうまかった。諸侯はこのためますますと殷と疎遠になった。

取りあえずブログでこれまでもしばしば取り上げてきた暴君の代名詞ともされている殷の30代の帝王「紂」について、史記の記述を調べてみた。

帝乙長子曰微子啟、啟母賤、不得嗣。少子辛、辛母正后、辛為嗣。帝乙崩、子辛立、是為帝辛、天下謂之紂。

〔訳〕 帝乙の長子を微子啓といったが、啓の母はいやしい身分の出身だったので、啓は嗣子になることができなかった。少子を辛といったが、辛の母は正后であったので、辛が嗣子になった。帝乙が崩じて、その子の辛が経った。これが帝辛であるが、天下の人々は紂とよんだ。

※ 微子啓と辛の母は同一人物であるが、啓が生まれた時はまだ正后に立てられておらず、その後正后煮立てられてから辛を生んだので辛が嗣子に成ったという説がある。一説によれば、紂とは義を残(やぶ)り善をそこなう意で、死後に諡(おくりな)されたのだという。また、一説によれば、殷では生日を子の名とする習慣があり、辛の日に生まれたので辛となづけられたが、他に受という嘉名もつけられ、その受は紂と音が近いので天下の人々が紂と称したのだという。

帝紂資辨捷疾、聞見甚敏;材力過人、手格猛獸;知足以距諫、言足以飾非;矜人臣以能、高天下以聲、以為皆出己之下。好酒淫樂、嬖於婦人。愛妲己、妲己之言是從。於是使師涓作新淫聲、北里之舞、靡靡之樂。厚賦稅以實鹿臺之錢、而盈鉅橋之粟。益收狗馬奇物、充仞宮室。益廣沙丘苑臺、多取野獸蜚鳥置其中。慢於鬼神。大聚樂戲於沙丘、以酒為池、縣肉為林、使男女裸相逐其閒、為長夜之飲。

百姓怨望而諸侯有畔者、於是紂乃重刑辟、有炮格之法。以西伯昌、九侯、鄂侯為三公。九侯有好女、入之紂。九侯女不喜淫、紂怒、殺之、而醢九侯。鄂侯爭之彊、辨之疾、并脯鄂侯。西伯昌聞之、竊嘆。崇侯虎知之、以告紂、紂囚西伯羑里。西伯之臣閎夭之徒、求美女奇物善馬以獻紂、紂乃赦西伯。西伯出而獻洛西之地、以請除炮格之刑。紂乃許之、賜弓矢斧鉞、使得征伐、為西伯。而用費中為政。費中善諛、好利、殷人弗親。紂又用惡來。惡來善毀讒、諸侯以此益疏。

昨年12月30日のブログ「姉の死」にもう一つコメントがついた。

◎ 無題 :先生、久しぶりにブログを拝見したら、お姉さまご逝去の記事がありました。 苦楽を共にされたご家族のご逝去、さぞ悲しみも深いものとお察しします。お姉さまのご冥福心よりお祈り申し上げます。 まだまだ寒い日が続きます。先生もお体 ご自愛下さい。 夏にお会い出来るのを楽しみにしています。/シアトルママ 2012/01/09(月)

早速、お礼のメールを発信した。「12月30日のブログへのコメント有難う。/人として生を欲しない者はないでしょう。しかも、これを永遠に生きながらえさせることは出来ません。人として逝く者を傷(いた)まないものはありません。しかもこれを留めて逝かせないでおくことは出来ません。もはや久遠に生き返らせることができないのならば、生は欲しないがいいでしょう。もはや逝かせないでおくことができないのならば、逝く者は傷まないがよいのでしょう。/「逝くものを傷むことなかれ、願わくば生をこそ傷まん」という心境です。/姉は長患いすることなく、元気な内にポックリと逝ってしまいました。これは姉の仁徳のお陰と思っています。私もそうありたいですが、この世に善からぬことばかり残してきた私にはそんなこと望むのは贅沢ということでしょうね。/残りの人生を出来る限り思いのままに過したいと思います。/夏には帰国される様ですね。日程など決まりましたら、早めにお知らせ下さい。/まずは、仁ちゃんのコメントにお礼まで 1月11日」

カレンダーを見ると本日は鏡開きとある。

鏡開き(かがみびらき)・鏡割り(かがみわり)とは、正月に神(年神)や仏に供えた鏡餅を下げ、雑煮や汁粉で食べる行事である。年中行事のひとつ。

鏡開き(かがみびらき)・鏡割り(かがみわり)とは、正月に神(年神)や仏に供えた鏡餅を下げ、雑煮や汁粉で食べる行事である。年中行事のひとつ。

武家では、鎧などの具足に供えた具足餅を下げて雑煮にして食し、これを「刃柄(はつか)」を祝うといった。この武家社会の風習が一般化したものである。また、女性が鏡台に供えた鏡餅を開く事を「初顔」を祝うといい、二十日(はつか)にかける縁語とした。

刃物で切るのは切腹を連想させるので手や木鎚で割り、「切る」「割る」という言葉を避けて「開く」という言葉を使用する(「開き」は「割り」の忌み言葉)。鏡は円満を、開くは末広がりを意味する。また、鏡餅を食すことを「歯固め」という。これは、硬いものを食べ、歯を丈夫にして、年神様に長寿を祈るためという。

元々は松の内が終わる小正月(1月15日 (旧暦))後の1月20日 (旧暦)に行われていたが、徳川家光が亡くなったのが慶安4年(1651年)4月20日 (旧暦)であったため、関東では1月20日を忌日として避け、後に松の内後の1月11日 (旧暦)とされた。ゆえにグレゴリオ暦(新暦)になった現在も松の内が1月7日の地方では1月11日、松の内が1月15日の地方では1月20日(二十日正月)、京都では1月4日に行われる。

祝宴などで菰(こも)を巻き付けた酒樽(菰樽という)の蓋を木槌で割って開封することも鏡開きという。 これは、酒屋では酒樽の上蓋のことを鏡と呼んでいたことに由来する。 また、この場合は鏡抜きと呼ぶこともあり、「鏡開き」と呼ぶのは誤りだという説もある。 (ウィキペディア フリー百科事典)より

今朝のウェブニュースより

「私の関心は天下国家」 被告人質問で小沢元代表 ―― 無罪を主張する剛腕政治家は法廷でも臆せず、検察官役の指定弁護士と対決した。東京地裁で10日、小沢一郎元民主党代表(69)が被告人質問に臨んだ。事件の核心の一つ、虚偽記入への関与を問われ「全て秘書に任せていた」と明確に否定した。供述を変遷させてきた4億円の原資は「もろもろの金だ」。相次ぐ追及にいら立ったのか、語気を強め反論する場面も。判決を左右する攻防が始まった。/10日、初公判以来およそ3カ月ぶりに証言台に立った小沢一郎民主党元代表(69)。真っすぐに裁判長を見据えながら「私の関心事は天下国家」と胸を張って答える一方、ゼネコンからの裏献金を「本当にばかげた推論」と批判。一連の事件をめぐり検察が描いたシナリオについて、感情をあらわに否定し、独自の“法解釈”を示すなど強気の発言も随所に見せた。/弁護団は、小沢事務所の書生や秘書の業務、役割について、繰り返し質問。時折、元代表は弘中惇一郎弁護士に目をやりながら「(秘書には)自主的な判断で仕事をやってもらっている」「干渉していては仕事にならない」とよどみなく答え、「私の関心事は天下国家の話。それに全力を集中する日常を送っているつもりだ」と力を込めた。(岩手日報、2012/01/11)

「私の関心は天下国家」 被告人質問で小沢元代表 ―― 無罪を主張する剛腕政治家は法廷でも臆せず、検察官役の指定弁護士と対決した。東京地裁で10日、小沢一郎元民主党代表(69)が被告人質問に臨んだ。事件の核心の一つ、虚偽記入への関与を問われ「全て秘書に任せていた」と明確に否定した。供述を変遷させてきた4億円の原資は「もろもろの金だ」。相次ぐ追及にいら立ったのか、語気を強め反論する場面も。判決を左右する攻防が始まった。/10日、初公判以来およそ3カ月ぶりに証言台に立った小沢一郎民主党元代表(69)。真っすぐに裁判長を見据えながら「私の関心事は天下国家」と胸を張って答える一方、ゼネコンからの裏献金を「本当にばかげた推論」と批判。一連の事件をめぐり検察が描いたシナリオについて、感情をあらわに否定し、独自の“法解釈”を示すなど強気の発言も随所に見せた。/弁護団は、小沢事務所の書生や秘書の業務、役割について、繰り返し質問。時折、元代表は弘中惇一郎弁護士に目をやりながら「(秘書には)自主的な判断で仕事をやってもらっている」「干渉していては仕事にならない」とよどみなく答え、「私の関心事は天下国家の話。それに全力を集中する日常を送っているつもりだ」と力を込めた。(岩手日報、2012/01/11)

◎ 無題 :先生、久しぶりにブログを拝見したら、お姉さまご逝去の記事がありました。 苦楽を共にされたご家族のご逝去、さぞ悲しみも深いものとお察しします。お姉さまのご冥福心よりお祈り申し上げます。 まだまだ寒い日が続きます。先生もお体 ご自愛下さい。 夏にお会い出来るのを楽しみにしています。/シアトルママ 2012/01/09(月)

早速、お礼のメールを発信した。「12月30日のブログへのコメント有難う。/人として生を欲しない者はないでしょう。しかも、これを永遠に生きながらえさせることは出来ません。人として逝く者を傷(いた)まないものはありません。しかもこれを留めて逝かせないでおくことは出来ません。もはや久遠に生き返らせることができないのならば、生は欲しないがいいでしょう。もはや逝かせないでおくことができないのならば、逝く者は傷まないがよいのでしょう。/「逝くものを傷むことなかれ、願わくば生をこそ傷まん」という心境です。/姉は長患いすることなく、元気な内にポックリと逝ってしまいました。これは姉の仁徳のお陰と思っています。私もそうありたいですが、この世に善からぬことばかり残してきた私にはそんなこと望むのは贅沢ということでしょうね。/残りの人生を出来る限り思いのままに過したいと思います。/夏には帰国される様ですね。日程など決まりましたら、早めにお知らせ下さい。/まずは、仁ちゃんのコメントにお礼まで 1月11日」

カレンダーを見ると本日は鏡開きとある。

武家では、鎧などの具足に供えた具足餅を下げて雑煮にして食し、これを「刃柄(はつか)」を祝うといった。この武家社会の風習が一般化したものである。また、女性が鏡台に供えた鏡餅を開く事を「初顔」を祝うといい、二十日(はつか)にかける縁語とした。

刃物で切るのは切腹を連想させるので手や木鎚で割り、「切る」「割る」という言葉を避けて「開く」という言葉を使用する(「開き」は「割り」の忌み言葉)。鏡は円満を、開くは末広がりを意味する。また、鏡餅を食すことを「歯固め」という。これは、硬いものを食べ、歯を丈夫にして、年神様に長寿を祈るためという。

元々は松の内が終わる小正月(1月15日 (旧暦))後の1月20日 (旧暦)に行われていたが、徳川家光が亡くなったのが慶安4年(1651年)4月20日 (旧暦)であったため、関東では1月20日を忌日として避け、後に松の内後の1月11日 (旧暦)とされた。ゆえにグレゴリオ暦(新暦)になった現在も松の内が1月7日の地方では1月11日、松の内が1月15日の地方では1月20日(二十日正月)、京都では1月4日に行われる。

祝宴などで菰(こも)を巻き付けた酒樽(菰樽という)の蓋を木槌で割って開封することも鏡開きという。 これは、酒屋では酒樽の上蓋のことを鏡と呼んでいたことに由来する。 また、この場合は鏡抜きと呼ぶこともあり、「鏡開き」と呼ぶのは誤りだという説もある。 (ウィキペディア フリー百科事典)より

今朝のウェブニュースより

プロフィール

ハンドルネーム:

目高 拙痴无

年齢:

93

誕生日:

1932/02/04

自己紹介:

くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。

sechin@nethome.ne.jp です。

sechin@nethome.ne.jp です。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新コメント

[enken 02/23]

[中村東樹 02/04]

[m、m 02/04]

[爺の姪 01/13]

[レンマ学(メタ数学) 01/02]

[m.m 10/12]

[爺の姪 10/01]

[あは♡ 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

最新トラックバック

ブログ内検索

カウンター