瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り

本日は東日本大震災からちょうど1年。

今朝のウェブニュースより

東日本大震災から1年 被災各地で“追悼”―― 1万人を超える犠牲者を出し、戦後最悪の災害となった東日本大震災は11日、発生から1年を迎えた。被災各地では追悼行事が行われ、犠牲者をしのぶ鎮魂の一日となる。/散乱したがれきは、ほぼ片付けられ、多くの自治体は新たなまちづくりに向けて動きだした。しかし、約3,200人が行方不明のままで、警察の捜索活動も続く。/被災地の自治体は地震発生時刻の午後2時46分に合わせ、追悼式を開く。84人の児童・教職員が死亡、不明の宮城県石巻市の大川小学校には、多くの遺族や関係者が訪れる。/警察庁によると、10日現在で震災による死者数は1万5854人、行方不明者は3155人。

東日本大震災から1年 被災各地で“追悼”―― 1万人を超える犠牲者を出し、戦後最悪の災害となった東日本大震災は11日、発生から1年を迎えた。被災各地では追悼行事が行われ、犠牲者をしのぶ鎮魂の一日となる。/散乱したがれきは、ほぼ片付けられ、多くの自治体は新たなまちづくりに向けて動きだした。しかし、約3,200人が行方不明のままで、警察の捜索活動も続く。/被災地の自治体は地震発生時刻の午後2時46分に合わせ、追悼式を開く。84人の児童・教職員が死亡、不明の宮城県石巻市の大川小学校には、多くの遺族や関係者が訪れる。/警察庁によると、10日現在で震災による死者数は1万5854人、行方不明者は3155人。

2012/03/11 05:16 【共同通信】

東日本大震災:今なお34万人が避難生活 11日で1年 ―― 東日本大震災から11日で1年を迎える。復興庁などによると今なお34万3935人が全都道府県に散って避難生活を送り、うち11万6787人が7県の仮設住宅に暮らす。警察庁のまとめでは死者は自然災害で戦後最悪の1万5854人に上り、3155人は行方が分からないまま。岩手、宮城、福島3県で推計約2253万トンのがれきが発生したが、最終処理済みは6%にとどまる。被災自治体の復興計画は5~10年での完了を想定し、道のりは遠い。福島県はこれに加え、放射能汚染にも苦しむ。被災地では「風化」を懸念する声が強い。【北村和巳】

東日本大震災:今なお34万人が避難生活 11日で1年 ―― 東日本大震災から11日で1年を迎える。復興庁などによると今なお34万3935人が全都道府県に散って避難生活を送り、うち11万6787人が7県の仮設住宅に暮らす。警察庁のまとめでは死者は自然災害で戦後最悪の1万5854人に上り、3155人は行方が分からないまま。岩手、宮城、福島3県で推計約2253万トンのがれきが発生したが、最終処理済みは6%にとどまる。被災自治体の復興計画は5~10年での完了を想定し、道のりは遠い。福島県はこれに加え、放射能汚染にも苦しむ。被災地では「風化」を懸念する声が強い。【北村和巳】

毎日新聞 2012年3月10日 20時12分(最終更新 3月11日 0時46分)

3・11「黙祷」ツイートに意味ある? 震災イベント化に異議の声 ―― ちょうど1年前の東日本大震災では、ツイッターほかSNSの情報ツールとしての存在感がクローズアップされた。あれから1年、ノンフィクション・ライターの神田憲行氏は、そのツイッター上のあるつぶやきに、違和を感じるという。何度も被災地に取材で足を運ぶ神田氏が、問題提起する。

3・11「黙祷」ツイートに意味ある? 震災イベント化に異議の声 ―― ちょうど1年前の東日本大震災では、ツイッターほかSNSの情報ツールとしての存在感がクローズアップされた。あれから1年、ノンフィクション・ライターの神田憲行氏は、そのツイッター上のあるつぶやきに、違和を感じるという。何度も被災地に取材で足を運ぶ神田氏が、問題提起する。

* * *

今年も3月11日がやってくる。ツイッターでは震災から3ヶ月後、6ヶ月後のたびに「黙祷」というツイートが流れたが、3月11日にも溢れるのだろうか。/「黙祷」ツイートに何の意味があるのか、敢えて問いたい。/そもそも「黙祷」しているときにツイートは出来無いし、それを呼びかけてもやる人はやるし、やらない人はやらない(出来無い人もいる)。「震災を忘れないために」というかもしれないが、忘れるはずがない。結局、「黙祷」ツイートは、「震災から1年」という“イベント”に参加したいだけではないか。/そう“イベント”なのだ。ネットでは政治家や有名ジャーナリストが、当日のイベントへの参加を呼びかけている。しかしパレードをしたり音楽を鳴らすことで、被災地の人たちの何が報われるというのだ。参加している人たちに「良いことをした」という満足感にひたらせ、逆に目の前の問題から目をそらせることになりはしないか。/ 原発問題はいまだに解決されず、がれき処理は進まず、被災地の経済は沈んだままだ。宮城県下の高校生のうち10人にひとりは奨学金を申請している。彼・彼女らが高校を卒業したときに明るい未来を築けるように、我々大人は用意してあげているのか。震災をイベント化してはならない。被災者を悼む気持ちはそれぞれの胸の中にあればいい。/もちろんメディアも3月11日だけ集中豪雨的に報道し、あとは知らんぷりという(ありがちな)態度は許されない。これはフリーライターといえどもメディアの末端に連なる私の自戒でもある。/3月11日午後2時46分、私は黙祷を捧げている被災者の方たちを取材している予定だ。そのあと出張先のホテルに帰り、自分がこの1年、被災者の人たちにどれだけ役に立つ記事を書けたか、どれだけ寄付などの貢献が出来たか、振り返るだろう。毎年毎年、20年後でも30年後でも、3月11日はあの人たちにどれだけ貢献できたか振り返る。 (NEWSポストセブン 2012.03.10 16:00)

今朝のウェブニュースより

2012/03/11 05:16 【共同通信】

毎日新聞 2012年3月10日 20時12分(最終更新 3月11日 0時46分)

* * *

今年も3月11日がやってくる。ツイッターでは震災から3ヶ月後、6ヶ月後のたびに「黙祷」というツイートが流れたが、3月11日にも溢れるのだろうか。/「黙祷」ツイートに何の意味があるのか、敢えて問いたい。/そもそも「黙祷」しているときにツイートは出来無いし、それを呼びかけてもやる人はやるし、やらない人はやらない(出来無い人もいる)。「震災を忘れないために」というかもしれないが、忘れるはずがない。結局、「黙祷」ツイートは、「震災から1年」という“イベント”に参加したいだけではないか。/そう“イベント”なのだ。ネットでは政治家や有名ジャーナリストが、当日のイベントへの参加を呼びかけている。しかしパレードをしたり音楽を鳴らすことで、被災地の人たちの何が報われるというのだ。参加している人たちに「良いことをした」という満足感にひたらせ、逆に目の前の問題から目をそらせることになりはしないか。/ 原発問題はいまだに解決されず、がれき処理は進まず、被災地の経済は沈んだままだ。宮城県下の高校生のうち10人にひとりは奨学金を申請している。彼・彼女らが高校を卒業したときに明るい未来を築けるように、我々大人は用意してあげているのか。震災をイベント化してはならない。被災者を悼む気持ちはそれぞれの胸の中にあればいい。/もちろんメディアも3月11日だけ集中豪雨的に報道し、あとは知らんぷりという(ありがちな)態度は許されない。これはフリーライターといえどもメディアの末端に連なる私の自戒でもある。/3月11日午後2時46分、私は黙祷を捧げている被災者の方たちを取材している予定だ。そのあと出張先のホテルに帰り、自分がこの1年、被災者の人たちにどれだけ役に立つ記事を書けたか、どれだけ寄付などの貢献が出来たか、振り返るだろう。毎年毎年、20年後でも30年後でも、3月11日はあの人たちにどれだけ貢献できたか振り返る。 (NEWSポストセブン 2012.03.10 16:00)

PR

今日は東京大空襲から67年目。

言問橋西詰の隅田公園入口にある『東京大空襲戦災犠牲者追悼碑』の説明案内板には

言問橋西詰の隅田公園入口にある『東京大空襲戦災犠牲者追悼碑』の説明案内板には

「隅田公園のこの一帯は、 昭和20年3月10日の東京大空襲により亡くなられた数多くの方々を仮埋葬した場所である。 第二次世界大戦(太平洋戦争)中の空襲により被災した台東区民(当時下谷区民、浅草区民)は多数に及んだ。亡くなられた多くの方々の遺体は、区内の公園等に仮埋葬され、戦後荼毘に付され東京慰霊堂(隅田区)に納骨された。 戦後四十年、この不幸な出来事や忌まわしい記憶も、年毎に薄れ、平和な繁栄のもとに忘れ去られようとしている。いま、本区は、数少ない資料をたどり、区民からの貴重な情報に基づく戦災死者名簿を調整するとともに、この地に碑を建立した。」とある。さらに碑の横に置いてある『言問橋の縁石』の説明版には「ここに置かれているコンクリート塊は1992年言問橋の欄干を改修した際に、 その基部の縁石を切り取ったものです。1945年3月10日、東京大空襲のとき、言問橋は猛火に見舞われ、 大勢の人が犠牲になりました。この縁石は当時の痛ましい出来事の記念石として、ここに保存するものです。」と書かれている。

ウェブニュースより

母と子の戦場:3・10東京大空襲/上 息子抱き、火の粉走る川へ ―― ◇燃える街、逃げ惑った末に いかだに泳ぎ着き、助けられた 「戦争加担した」しょく罪に体験語る

母と子の戦場:3・10東京大空襲/上 息子抱き、火の粉走る川へ ―― ◇燃える街、逃げ惑った末に いかだに泳ぎ着き、助けられた 「戦争加担した」しょく罪に体験語る

「炎が吹き付けられる中、1歳3カ月の息子を背負って逃げました。突然、背中の子がギャーッと異常な声を上げたんです。見ると口の中で火の粉が燃えていた」

被害が大きかった東京都江東区に建てられた東京大空襲・戦災資料センター。橋本代志子さん(90)は、小学生の子どもたちの食い入るようなまなざしを受け、時折声を詰まらせながらあの夜のことを語った。

× × ×

一家は、両国近くに8人で暮らしていた。メリヤス工場を営む両親のもと、4人姉妹の長女として育った橋本さんは、跡取りとして夫を迎え長男に恵まれた。初孫で、娘ばかりの家に生まれた久しぶりの男の子。祖父母の愛情を一身に集め「博、博」とかわいがられた。「暗い時代、博は両親の唯一の生きがいだった」。橋本さんは振り返る。

何もかもが不足していた。日々の食べ物に事欠き、橋本さんは母乳が出なかった。母乳が出ない証明書を医師からもらい、町会長の印を受け、区役所に届けて初めて粉ミルクが買えた。量が足りず穀類の粉を混ぜて飲ませた。おしめにする布もなく、親戚中から古い浴衣を集めて縫った。

午後になると町内を歩き回り、空を見上げるのが日課だった。風呂を沸かすまきが不足し、営業している銭湯は数少ない。煙突から煙が出ている銭湯を見つけては、息子をおぶって行った。「丸々とした赤ちゃんなんかいなかった」と橋本さん。銭湯の洗い場でもせっけんやタオルから目が離せない。うっかりすると盗まれてしまうからだ。赤ちゃんとのんびり湯船につかることなどできなかった。小さくなったせっけんをそっと泡立て、大切に使った。

1945年3月9日夜、軍務に就いていた夫は近隣の国民学校に駐屯していて不在だった。1歳だった博さんは、久しぶりに入浴してぐっすり眠っていた。

深夜、警報が鳴った。両親と3人の妹、博さんを背負った橋本さんは防空壕に避難した。B29の爆音がおなかに響いた。子を抱いて身を縮めた橋本さんに、外を見に行った父が叫んだ。

「いつもの空襲と違う」

壕の外は真昼のような明るさで、強風にあおられて火の粉が吹雪のように吹き付けた。ガスバーナーの炎を四方から浴びるようだった。逃げ惑う群衆で道はあふれ、妹(17)を見失った。妹は5升炊きの大きな釜を抱えており、手をつなげていなかった。「お姉ちゃん、待っててー」。2度ほど聞こえた叫び声が、最後となった。

炎にあおられ逃げ場を失った人々で、竪川に架かる三之橋は身動きできなかった。かまどの中にいるような熱さ。橋の中央では人が生きながら焼かれていた。母は橋の際に橋本さんと博さんらを引き寄せ、ねんねこをかぶせその上に身を伏せた。さらに父が覆いかぶさり、火に耐えようとした。

橋本さんの髪がちりちりと音を立て、きな臭いにおいがした。頭巾のない人たちの多くは、髪に火がつき、転げ回っていた。

「代志子、川へ飛び込め」。父が叫んだ。「飛び込め、飛び込め」。ためらう橋本さんに、父は激しい声で繰り返した。母は頭巾を脱ぎ、橋本さんにかぶせた。白髪交じりの髪が熱風で逆立っていた。無言で見つめる悲しげな母の顔を、70年近くたった今も忘れられない。

息子をぎゅっと抱きしめ、川へ飛び込んだ。猛烈な熱さの中から冷たい水に入り、肌が刺されるように痛んだ。水面を火の粉が走り、頭や顔に絶えず水をかけないといられなかった。古式泳法を習っていた橋本さんは、流れてきたいかだ目がけて泳ぎ、赤ん坊を乗せた。「この子の命だけは救いたい」。その一心だった。

いかだで流されていると、男性2人が乗った小舟が近づき、助けてくれた。川の中からずっとうめき声が聞こえ、人が水中に沈むのも見た。両親と17歳の妹の消息はついにわからない。遺骨代わりに、三之橋のたもとの砂を持ち帰った。

橋本さんらは、疎開のため用意していた千葉県の家に身を寄せた。よちよち歩いていた博さんは一時歩けなくなり、黒い便を毎日した。もうだめかもしれないと覚悟したが、無事に育ってくれた。戦後、2児に恵まれた橋本さんはいま、博さん一家と暮らし、6人の孫、2人のひ孫にも恵まれた。

× × ×

茶色く変色しボロボロになった「妊産婦手帳」を、橋本さんは大切に保管している。腹立たしいのは、出産予定日が「生産予定日」と記されていることだ。「女性は子どもを生産する機械だったのか」。当時は気づかなかった一文に、女性と子どもが置かれていた立場を思う。

東京大空襲・戦災資料センターで体験を語ることは、作家の早乙女勝元さんに誘われ10年前から始めた。空襲体験を話す前日は、今でも眠れない。もう話したくないとも思う。

でも「大人だった自分も戦争に加担した」しょく罪の気持ちが、橋本さんを突き動かしている。勝つために、国の命令に従い我慢したことが、大切な家族を死なせることにつながったのではないか。首に茶色く残るやけどの痕のように、後悔は消えない。

資料センターで話し終えると、子どもたちに折り紙で作った「羽ばたく鶴」を手渡している。「多くの命が失われた中で生き残り、生きることの素晴らしさをしみじみ感じる。子どもたちには命の大切さを伝えたい」

× × ×

一夜にして10万人の命が失われた67年前の東京大空襲。今年もまた3月10日が巡ってくる。子を背負い猛火をくぐった2人の母の証言を聞いた。【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月8日 東京朝刊

母と子の戦場:3・10東京大空襲/下 背中の娘に生かされた ―― ◇川に落ち、ずぶぬれで一夜/翌朝、動かぬ口に母乳含ませる/戦後は児童施設で数百人の「母」に

くすんだ色の展示物が多い中、ひときわ鮮やかな一角が目を引く。赤い着物と、赤い毛糸のチョッキ。東京大空襲・戦災資料センター(東京都江東区)には、鎌田十六(とむ)さん(99)の娘の早苗さんが、3月10日の東京大空襲の夜に着ていた着物が飾られている。襟元のぼんぼんは、早苗さんがよくしゃぶっていたという。

くすんだ色の展示物が多い中、ひときわ鮮やかな一角が目を引く。赤い着物と、赤い毛糸のチョッキ。東京大空襲・戦災資料センター(東京都江東区)には、鎌田十六(とむ)さん(99)の娘の早苗さんが、3月10日の東京大空襲の夜に着ていた着物が飾られている。襟元のぼんぼんは、早苗さんがよくしゃぶっていたという。

母におぶわれた早苗さんは猛火をくぐり、冷たい川に落ちた。過酷な逃避は生後6カ月の小さな命を奪った。鎌田さんはこの晩、恋愛結婚をした八つ年下の夫と母も亡くした。幸せな結婚生活は、3年しか続かなかった。

× × ×

「まだ生まれていないのか」

逆子のため陣痛は2日間に及び、いきむ力もなくなった鎌田さんを見た産院の院長は、驚いた。1944年の夏。当時まだ一般的ではなかった帝王切開の手術を受けた。駆けつけた夫は、「手術も病室も一番いいものにしてください」と頼み込んだ。

真夏の暑さもあって傷口は化膿(かのう)し、子どもと一緒に1カ月も入院した。1等個室は居心地がよく、看護婦の対応も丁寧だった。娘が次第に愛らしさを増すのがうれしかった。「お人形さんみたい」。すやすや眠る初孫の顔をのぞき込んで、母は繰り返した。子煩悩の夫は、家にいる時は片時も早苗さんを離さなかった。せきも鼻水も出ていないのに「風邪かもしれない」と、病院に連れていった。

× × ×

灯火管制で町は暗闇に包まれていた。1945年に入ってから、東京は夜も昼も空襲があった。鎌田さんはおぶった娘に月を見せ、「今夜も無事でありますように」と手を合わせた。

3月9日深夜、空襲が始まった。火の手は人の体も吹き飛ばすような強い風にあおられて広がり、住んでいた浅草・蔵前も火の海になった。鎌田さんは早苗さんを背負い、70歳を超えた母とおしめを入れたかばんは、夫が守ってくれた。

人波に流されて、隅田川のほとりに来た。火の粉と煙が吹きつけ目が開けられない。数歩進んでつまずき、川の中に頭から落ちた。水音に気づいた夫も、川に飛び込んだ。

冷たい水が肌を刺す。ずっと寝ていた早苗さんは、細い泣き声を上げた。鎌田さんは眠気に襲われた。「このまま寝ていれば、冷たさを忘れられるだろう」

はっと我に返った。「早苗はどうなる」。川の中に横倒しになった大八車があった。「子どもを何とかして」。声を振り絞ると、誰かが荷台に上げてくれた。

気を失っている間に夜は明けた。ずぶぬれで凍えた体は動かない。多くの遺体がくすぶる焼け野原を歩き出した。避難所の学校にたどりつき、保健婦に子どもの様子を尋ねた。

「亡くなっています。赤ちゃんの分まで元気になって」。静かな声だった。

人があふれる教室で娘を下ろした。鼻や額に点々とやけどがあるが、寝ているようだった。一晩飲ませず球のように張った乳房から、冷たい口元に母乳を絞り入れた。

夫の遺体は1週間後に川から見つかり、母の死は焼けた衣類の一部で確認した。「私が助かったのは、早苗をおぶっていて背中がぬれなかったから」。鎌田さんはそう思っている。

× × ×

翌年の3月。上野の地下道は人いきれでむっとした暑さだった。焼け出された人が足の踏み場もないほど寝ていた。ぼろぼろの服をまとったさみしげな子どもたちが、家族を亡くした自分の姿と重なった。

この光景が忘れられず、子どもの世話をする仕事につこうと思った。東京都内の児童養護施設で、保母として働くことになった。70歳まで勤め上げ、育てた子どもは数百人に上る。

戦後すぐに働いた養育院では、90畳の大部屋に子どもたちが布団を4列に敷いて寝ていた。ある晩鎌田さんは、訪ねてきた知人にベッドを譲り、子どもの布団に滑り込んだことがある。「隣で寝たでしょ。うれしかったよ」と言われた。その子の笑顔はずっと胸に残っている。

「施設の子」と言われぬよう、しつけには気を配った。ほうきの持ち方やほこりの集め方、人の目を見てあいさつすること……。厳しく言い含めた。4~5歳の子どもが幼い子の入浴を手伝うのを見ると、「甘えたい盛りなのに」とふびんに思う気持ちがこみ上げた。

住み込みで働く鎌田さんの居室には、「お母さん」「お母さん」と子どもの出入りがしょっちゅうあった。24時間休みはなく、だれかが風邪をひけば一気に広まり、休日も返上だ。鎌田さんは当時を振り返る。「いくらしんどくても、子どもといればつらいことは吹き飛んでしまった」

子を持つ人からの再婚話を何回か持ちかけられた。でも「自分の子が育てられなかったのに、人様の大事な子どもは育てられない」と断り続けた。早苗さんを背負った重みや抱いた時の感覚は、忘れられない。

子を持つ人からの再婚話を何回か持ちかけられた。でも「自分の子が育てられなかったのに、人様の大事な子どもは育てられない」と断り続けた。早苗さんを背負った重みや抱いた時の感覚は、忘れられない。

鎌田さんはいま都内で妹と暮らしている。写真館で撮った早苗さんの写真は空襲で焼けてしまった。娘が生きていた唯一の証しである着物を、’07年に戦災資料センターに寄贈したとき、鎌田さんは願った。

「もう二度と、早苗のような子が出る世の中になりませんように」【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月9日 東京朝刊

「隅田公園のこの一帯は、 昭和20年3月10日の東京大空襲により亡くなられた数多くの方々を仮埋葬した場所である。 第二次世界大戦(太平洋戦争)中の空襲により被災した台東区民(当時下谷区民、浅草区民)は多数に及んだ。亡くなられた多くの方々の遺体は、区内の公園等に仮埋葬され、戦後荼毘に付され東京慰霊堂(隅田区)に納骨された。 戦後四十年、この不幸な出来事や忌まわしい記憶も、年毎に薄れ、平和な繁栄のもとに忘れ去られようとしている。いま、本区は、数少ない資料をたどり、区民からの貴重な情報に基づく戦災死者名簿を調整するとともに、この地に碑を建立した。」とある。さらに碑の横に置いてある『言問橋の縁石』の説明版には「ここに置かれているコンクリート塊は1992年言問橋の欄干を改修した際に、 その基部の縁石を切り取ったものです。1945年3月10日、東京大空襲のとき、言問橋は猛火に見舞われ、 大勢の人が犠牲になりました。この縁石は当時の痛ましい出来事の記念石として、ここに保存するものです。」と書かれている。

ウェブニュースより

「炎が吹き付けられる中、1歳3カ月の息子を背負って逃げました。突然、背中の子がギャーッと異常な声を上げたんです。見ると口の中で火の粉が燃えていた」

被害が大きかった東京都江東区に建てられた東京大空襲・戦災資料センター。橋本代志子さん(90)は、小学生の子どもたちの食い入るようなまなざしを受け、時折声を詰まらせながらあの夜のことを語った。

× × ×

一家は、両国近くに8人で暮らしていた。メリヤス工場を営む両親のもと、4人姉妹の長女として育った橋本さんは、跡取りとして夫を迎え長男に恵まれた。初孫で、娘ばかりの家に生まれた久しぶりの男の子。祖父母の愛情を一身に集め「博、博」とかわいがられた。「暗い時代、博は両親の唯一の生きがいだった」。橋本さんは振り返る。

何もかもが不足していた。日々の食べ物に事欠き、橋本さんは母乳が出なかった。母乳が出ない証明書を医師からもらい、町会長の印を受け、区役所に届けて初めて粉ミルクが買えた。量が足りず穀類の粉を混ぜて飲ませた。おしめにする布もなく、親戚中から古い浴衣を集めて縫った。

午後になると町内を歩き回り、空を見上げるのが日課だった。風呂を沸かすまきが不足し、営業している銭湯は数少ない。煙突から煙が出ている銭湯を見つけては、息子をおぶって行った。「丸々とした赤ちゃんなんかいなかった」と橋本さん。銭湯の洗い場でもせっけんやタオルから目が離せない。うっかりすると盗まれてしまうからだ。赤ちゃんとのんびり湯船につかることなどできなかった。小さくなったせっけんをそっと泡立て、大切に使った。

1945年3月9日夜、軍務に就いていた夫は近隣の国民学校に駐屯していて不在だった。1歳だった博さんは、久しぶりに入浴してぐっすり眠っていた。

深夜、警報が鳴った。両親と3人の妹、博さんを背負った橋本さんは防空壕に避難した。B29の爆音がおなかに響いた。子を抱いて身を縮めた橋本さんに、外を見に行った父が叫んだ。

「いつもの空襲と違う」

壕の外は真昼のような明るさで、強風にあおられて火の粉が吹雪のように吹き付けた。ガスバーナーの炎を四方から浴びるようだった。逃げ惑う群衆で道はあふれ、妹(17)を見失った。妹は5升炊きの大きな釜を抱えており、手をつなげていなかった。「お姉ちゃん、待っててー」。2度ほど聞こえた叫び声が、最後となった。

炎にあおられ逃げ場を失った人々で、竪川に架かる三之橋は身動きできなかった。かまどの中にいるような熱さ。橋の中央では人が生きながら焼かれていた。母は橋の際に橋本さんと博さんらを引き寄せ、ねんねこをかぶせその上に身を伏せた。さらに父が覆いかぶさり、火に耐えようとした。

橋本さんの髪がちりちりと音を立て、きな臭いにおいがした。頭巾のない人たちの多くは、髪に火がつき、転げ回っていた。

「代志子、川へ飛び込め」。父が叫んだ。「飛び込め、飛び込め」。ためらう橋本さんに、父は激しい声で繰り返した。母は頭巾を脱ぎ、橋本さんにかぶせた。白髪交じりの髪が熱風で逆立っていた。無言で見つめる悲しげな母の顔を、70年近くたった今も忘れられない。

息子をぎゅっと抱きしめ、川へ飛び込んだ。猛烈な熱さの中から冷たい水に入り、肌が刺されるように痛んだ。水面を火の粉が走り、頭や顔に絶えず水をかけないといられなかった。古式泳法を習っていた橋本さんは、流れてきたいかだ目がけて泳ぎ、赤ん坊を乗せた。「この子の命だけは救いたい」。その一心だった。

いかだで流されていると、男性2人が乗った小舟が近づき、助けてくれた。川の中からずっとうめき声が聞こえ、人が水中に沈むのも見た。両親と17歳の妹の消息はついにわからない。遺骨代わりに、三之橋のたもとの砂を持ち帰った。

橋本さんらは、疎開のため用意していた千葉県の家に身を寄せた。よちよち歩いていた博さんは一時歩けなくなり、黒い便を毎日した。もうだめかもしれないと覚悟したが、無事に育ってくれた。戦後、2児に恵まれた橋本さんはいま、博さん一家と暮らし、6人の孫、2人のひ孫にも恵まれた。

× × ×

茶色く変色しボロボロになった「妊産婦手帳」を、橋本さんは大切に保管している。腹立たしいのは、出産予定日が「生産予定日」と記されていることだ。「女性は子どもを生産する機械だったのか」。当時は気づかなかった一文に、女性と子どもが置かれていた立場を思う。

東京大空襲・戦災資料センターで体験を語ることは、作家の早乙女勝元さんに誘われ10年前から始めた。空襲体験を話す前日は、今でも眠れない。もう話したくないとも思う。

でも「大人だった自分も戦争に加担した」しょく罪の気持ちが、橋本さんを突き動かしている。勝つために、国の命令に従い我慢したことが、大切な家族を死なせることにつながったのではないか。首に茶色く残るやけどの痕のように、後悔は消えない。

資料センターで話し終えると、子どもたちに折り紙で作った「羽ばたく鶴」を手渡している。「多くの命が失われた中で生き残り、生きることの素晴らしさをしみじみ感じる。子どもたちには命の大切さを伝えたい」

× × ×

一夜にして10万人の命が失われた67年前の東京大空襲。今年もまた3月10日が巡ってくる。子を背負い猛火をくぐった2人の母の証言を聞いた。【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月8日 東京朝刊

母と子の戦場:3・10東京大空襲/下 背中の娘に生かされた ―― ◇川に落ち、ずぶぬれで一夜/翌朝、動かぬ口に母乳含ませる/戦後は児童施設で数百人の「母」に

母におぶわれた早苗さんは猛火をくぐり、冷たい川に落ちた。過酷な逃避は生後6カ月の小さな命を奪った。鎌田さんはこの晩、恋愛結婚をした八つ年下の夫と母も亡くした。幸せな結婚生活は、3年しか続かなかった。

× × ×

「まだ生まれていないのか」

逆子のため陣痛は2日間に及び、いきむ力もなくなった鎌田さんを見た産院の院長は、驚いた。1944年の夏。当時まだ一般的ではなかった帝王切開の手術を受けた。駆けつけた夫は、「手術も病室も一番いいものにしてください」と頼み込んだ。

真夏の暑さもあって傷口は化膿(かのう)し、子どもと一緒に1カ月も入院した。1等個室は居心地がよく、看護婦の対応も丁寧だった。娘が次第に愛らしさを増すのがうれしかった。「お人形さんみたい」。すやすや眠る初孫の顔をのぞき込んで、母は繰り返した。子煩悩の夫は、家にいる時は片時も早苗さんを離さなかった。せきも鼻水も出ていないのに「風邪かもしれない」と、病院に連れていった。

× × ×

灯火管制で町は暗闇に包まれていた。1945年に入ってから、東京は夜も昼も空襲があった。鎌田さんはおぶった娘に月を見せ、「今夜も無事でありますように」と手を合わせた。

3月9日深夜、空襲が始まった。火の手は人の体も吹き飛ばすような強い風にあおられて広がり、住んでいた浅草・蔵前も火の海になった。鎌田さんは早苗さんを背負い、70歳を超えた母とおしめを入れたかばんは、夫が守ってくれた。

人波に流されて、隅田川のほとりに来た。火の粉と煙が吹きつけ目が開けられない。数歩進んでつまずき、川の中に頭から落ちた。水音に気づいた夫も、川に飛び込んだ。

冷たい水が肌を刺す。ずっと寝ていた早苗さんは、細い泣き声を上げた。鎌田さんは眠気に襲われた。「このまま寝ていれば、冷たさを忘れられるだろう」

はっと我に返った。「早苗はどうなる」。川の中に横倒しになった大八車があった。「子どもを何とかして」。声を振り絞ると、誰かが荷台に上げてくれた。

気を失っている間に夜は明けた。ずぶぬれで凍えた体は動かない。多くの遺体がくすぶる焼け野原を歩き出した。避難所の学校にたどりつき、保健婦に子どもの様子を尋ねた。

「亡くなっています。赤ちゃんの分まで元気になって」。静かな声だった。

人があふれる教室で娘を下ろした。鼻や額に点々とやけどがあるが、寝ているようだった。一晩飲ませず球のように張った乳房から、冷たい口元に母乳を絞り入れた。

夫の遺体は1週間後に川から見つかり、母の死は焼けた衣類の一部で確認した。「私が助かったのは、早苗をおぶっていて背中がぬれなかったから」。鎌田さんはそう思っている。

× × ×

翌年の3月。上野の地下道は人いきれでむっとした暑さだった。焼け出された人が足の踏み場もないほど寝ていた。ぼろぼろの服をまとったさみしげな子どもたちが、家族を亡くした自分の姿と重なった。

この光景が忘れられず、子どもの世話をする仕事につこうと思った。東京都内の児童養護施設で、保母として働くことになった。70歳まで勤め上げ、育てた子どもは数百人に上る。

戦後すぐに働いた養育院では、90畳の大部屋に子どもたちが布団を4列に敷いて寝ていた。ある晩鎌田さんは、訪ねてきた知人にベッドを譲り、子どもの布団に滑り込んだことがある。「隣で寝たでしょ。うれしかったよ」と言われた。その子の笑顔はずっと胸に残っている。

「施設の子」と言われぬよう、しつけには気を配った。ほうきの持ち方やほこりの集め方、人の目を見てあいさつすること……。厳しく言い含めた。4~5歳の子どもが幼い子の入浴を手伝うのを見ると、「甘えたい盛りなのに」とふびんに思う気持ちがこみ上げた。

住み込みで働く鎌田さんの居室には、「お母さん」「お母さん」と子どもの出入りがしょっちゅうあった。24時間休みはなく、だれかが風邪をひけば一気に広まり、休日も返上だ。鎌田さんは当時を振り返る。「いくらしんどくても、子どもといればつらいことは吹き飛んでしまった」

鎌田さんはいま都内で妹と暮らしている。写真館で撮った早苗さんの写真は空襲で焼けてしまった。娘が生きていた唯一の証しである着物を、’07年に戦災資料センターに寄贈したとき、鎌田さんは願った。

「もう二度と、早苗のような子が出る世の中になりませんように」【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月9日 東京朝刊

夢渓筆談 巻25より どっこい生きている

蜀中劇賊李順、陷劍南、兩川、關右震動。朝廷以為憂。後王師破賊、梟李順、收復兩川、書功行賞、子無間言。至景祐中、有人告李順尚在廣州、巡檢使臣陳文璉捕得之、乃真李順也、年已七十餘。推驗明白、囚赴闕、覆按皆實。朝廷以平蜀將士功賞已行、不欲暴其事。但斬順、賞文璉二官、仍閣門祗候。文璉、泉州人、康定中老歸泉州、余尚識之。文璉家有《李順案款》、本末甚詳。順本味江王小博之妻弟、始王小博反於蜀中、不能撫其徒眾、乃推順為主。順初起、悉召鄉裏富人大姓、令具其家所有財粟、據其生齒足用之外、一切調發、大賑貧乏;錄用材能、存撫良善;號令嚴明、所至一無所犯。時兩蜀大饑、旬日之間、歸之者數萬人、所向州縣、開門延納、傳檄所至、無復完壘。及敗、人尚懷之。故順得脫去三十餘年、乃始就戮。

〔訳〕蜀〔四川〕の反徒李順が、剣南〔四川の成都地方〕を陥れたので、両川〔四川の東部と西部〕と関右〔四川の北隣陝西地方〕は大騒ぎとなり、朝廷も動揺した。のち官軍が反徒を破り、李順の首を切ってさらし、両川を平定して論功行賞を施したあとは、もう不安なうわさも立たなくなった。景祐年間〔宋、仁宗の年号、1034~38年〕になると、李順がなお広州州〔広東〕に生きていると密告するものがあらわれ、巡察使の陳文璉(ちんぶんれ)が捕えたところ、なんと本物の李順であった。年はすでに七十余歳、取り調べの結果も確かなので、都へ護送して再審したが全く間違いない。朝廷では、すでに四川の乱を平定した将士に論功行賞を施してしまっているので、事実を暴露するわけにもいかず、李順を斬り、陳文璉らを賞して乗輿供奉官にしただけであった。文璉は泉州〔福建〕の人で康定年間〔宋、仁宗の年号、1040~41年〕に年老いて泉州に帰ったが、わたしも知り合いの仲である。文璉の家に「李順案款(じけんきろく)」があって事の次第は非常に詳しい。李順は、もと味江の王小傳の妻の弟であった。王小傳が四川で反乱を起こしたものの、その仲間を掌握しきれなかったので、みなが李順を盟主に押したのである。李順は立ち上がるや、郷里の金持豪族をすっかり呼び集めて、すべての財産穀物を申し立てさせ、家族の暮らしている分だけを除いて、あとはそっくり徴発して貧乏人にふるまった。人材はすべて登録して採用し、良民を保護し、軍令も厳格であったから、どこでも犯罪は起さなかった。時に四川地方は大飢饉にあっており、十日あまりの間に李順のもとに投じるものが数万人にのぼり、李順の軍の向かう州県は、みな門を開いて歓迎し、檄文の伝わった先は、どこでも破られない軍塁はなかった。敗北するにおよんでも、人々はなお李順をしたった。だからこそ李順は脱出することができて三十余年も経ってやっと刑に服したのである。

※宋の太宗の淳化四〔993〕年二月に、茶や布の貿易を政府の手に握ろうとしたため四川の小工商業者は大きな打撃を受けた。茶商人の王小皤(本書の王小傳。王小波とも書かれる)と李順が「われ、貧富の均しからざるをにくむ。いま汝のためにこれを均しくせん」というスローガンをかかげて眉州〔びしゅう、四川省眉山〕に挙兵したところ貧苦に苦しんでいた四川の佃戸〔でんこ、農奴的小作人〕・中小商人・手工業者たちがぞくぞくと参加し、たちまち大規模な農民暴動となり、富豪の財産を没収しては貧民に分配していき、眉州彭山県知事をも殺した。同年十二月に王小皤は戦死したが、李順は翌五年の正月には成都を、二月には剣州〔四川省剣閣県〕を攻略して大蜀王をとなえた。李順が捕らえられたと伝えられたのは、同年五月、成都においてである。もちろんこれは本物の李順ではなく、その後もかれの仲間と言う張余なる人物が、嘉州〔嘉定〕、戎州〔宣賓〕、濾州、渝州〔巴県〕、涪州〔涪陵〕、忠州〔忠県〕、万州〔万県〕、開州〔開県〕と四川省南部、岷江および揚子江沿いの八州を攻略しており、翌至道元〔993〕年三月にやっとこの乱は平定されている。

※宋の太宗の淳化四〔993〕年二月に、茶や布の貿易を政府の手に握ろうとしたため四川の小工商業者は大きな打撃を受けた。茶商人の王小皤(本書の王小傳。王小波とも書かれる)と李順が「われ、貧富の均しからざるをにくむ。いま汝のためにこれを均しくせん」というスローガンをかかげて眉州〔びしゅう、四川省眉山〕に挙兵したところ貧苦に苦しんでいた四川の佃戸〔でんこ、農奴的小作人〕・中小商人・手工業者たちがぞくぞくと参加し、たちまち大規模な農民暴動となり、富豪の財産を没収しては貧民に分配していき、眉州彭山県知事をも殺した。同年十二月に王小皤は戦死したが、李順は翌五年の正月には成都を、二月には剣州〔四川省剣閣県〕を攻略して大蜀王をとなえた。李順が捕らえられたと伝えられたのは、同年五月、成都においてである。もちろんこれは本物の李順ではなく、その後もかれの仲間と言う張余なる人物が、嘉州〔嘉定〕、戎州〔宣賓〕、濾州、渝州〔巴県〕、涪州〔涪陵〕、忠州〔忠県〕、万州〔万県〕、開州〔開県〕と四川省南部、岷江および揚子江沿いの八州を攻略しており、翌至道元〔993〕年三月にやっとこの乱は平定されている。

※『宋史(卷五、本紀第五太宗二)』で述べているような逆賊としての王小波・李順の乱とは異なり、沈括が李順らの政策や軍紀の正しさを率直に記述して民衆の視点に至りえていることは注目に値する。

四川の民衆はこうした農民軍の英雄に対する愛情の情を歴史的に抱き続けてきたようで、Agnes Smedley〔アグネス スメドレー、1892~1950年〕は『偉大なる道』のなかで、「四川省北部の儀隴県の農家に生まれた朱徳が、子どもの頃機織職人から、太平天国軍なかでももっとも民衆ににんきのあった首領石達開〔せきたっかい、1831~1863年〕が成都で処刑されたあとにも多くのものが生きている石達開に会ったという話を聞いたと語ったことを伝えている。

四川の民衆はこうした農民軍の英雄に対する愛情の情を歴史的に抱き続けてきたようで、Agnes Smedley〔アグネス スメドレー、1892~1950年〕は『偉大なる道』のなかで、「四川省北部の儀隴県の農家に生まれた朱徳が、子どもの頃機織職人から、太平天国軍なかでももっとも民衆ににんきのあった首領石達開〔せきたっかい、1831~1863年〕が成都で処刑されたあとにも多くのものが生きている石達開に会ったという話を聞いたと語ったことを伝えている。

蜀中劇賊李順、陷劍南、兩川、關右震動。朝廷以為憂。後王師破賊、梟李順、收復兩川、書功行賞、子無間言。至景祐中、有人告李順尚在廣州、巡檢使臣陳文璉捕得之、乃真李順也、年已七十餘。推驗明白、囚赴闕、覆按皆實。朝廷以平蜀將士功賞已行、不欲暴其事。但斬順、賞文璉二官、仍閣門祗候。文璉、泉州人、康定中老歸泉州、余尚識之。文璉家有《李順案款》、本末甚詳。順本味江王小博之妻弟、始王小博反於蜀中、不能撫其徒眾、乃推順為主。順初起、悉召鄉裏富人大姓、令具其家所有財粟、據其生齒足用之外、一切調發、大賑貧乏;錄用材能、存撫良善;號令嚴明、所至一無所犯。時兩蜀大饑、旬日之間、歸之者數萬人、所向州縣、開門延納、傳檄所至、無復完壘。及敗、人尚懷之。故順得脫去三十餘年、乃始就戮。

〔訳〕蜀〔四川〕の反徒李順が、剣南〔四川の成都地方〕を陥れたので、両川〔四川の東部と西部〕と関右〔四川の北隣陝西地方〕は大騒ぎとなり、朝廷も動揺した。のち官軍が反徒を破り、李順の首を切ってさらし、両川を平定して論功行賞を施したあとは、もう不安なうわさも立たなくなった。景祐年間〔宋、仁宗の年号、1034~38年〕になると、李順がなお広州州〔広東〕に生きていると密告するものがあらわれ、巡察使の陳文璉(ちんぶんれ)が捕えたところ、なんと本物の李順であった。年はすでに七十余歳、取り調べの結果も確かなので、都へ護送して再審したが全く間違いない。朝廷では、すでに四川の乱を平定した将士に論功行賞を施してしまっているので、事実を暴露するわけにもいかず、李順を斬り、陳文璉らを賞して乗輿供奉官にしただけであった。文璉は泉州〔福建〕の人で康定年間〔宋、仁宗の年号、1040~41年〕に年老いて泉州に帰ったが、わたしも知り合いの仲である。文璉の家に「李順案款(じけんきろく)」があって事の次第は非常に詳しい。李順は、もと味江の王小傳の妻の弟であった。王小傳が四川で反乱を起こしたものの、その仲間を掌握しきれなかったので、みなが李順を盟主に押したのである。李順は立ち上がるや、郷里の金持豪族をすっかり呼び集めて、すべての財産穀物を申し立てさせ、家族の暮らしている分だけを除いて、あとはそっくり徴発して貧乏人にふるまった。人材はすべて登録して採用し、良民を保護し、軍令も厳格であったから、どこでも犯罪は起さなかった。時に四川地方は大飢饉にあっており、十日あまりの間に李順のもとに投じるものが数万人にのぼり、李順の軍の向かう州県は、みな門を開いて歓迎し、檄文の伝わった先は、どこでも破られない軍塁はなかった。敗北するにおよんでも、人々はなお李順をしたった。だからこそ李順は脱出することができて三十余年も経ってやっと刑に服したのである。

※『宋史(卷五、本紀第五太宗二)』で述べているような逆賊としての王小波・李順の乱とは異なり、沈括が李順らの政策や軍紀の正しさを率直に記述して民衆の視点に至りえていることは注目に値する。

夢渓筆談 巻25より 船旅の心得

江湖間唯畏大風度。冬月風作有漸、船行可以為備;唯盛夏風起於顧盻間、往往罹難。曾聞江國賈人有一術、可免此患。大凡夏月風景、須作於午後。欲行船者、五鼓初起、視星月明潔、四際至地、皆無雲氣、便可行;至於巳時即止。如此、無復與暴風遇矣。國子博士李元規雲:「平生遊江湖、未嘗遇風、用此術。」

〔訳〕江湖の間〔華中の水郷地帯〕では大風を専らおそれる。冬の風は前触れがあるので、船で行く際にも、用意をする間もあるが、盛夏の風はあっという間に起こるので、遭難することが多い。しかし水郷付近の商人は、うまい方法を心得ていて、この災難を免れることができるという。だいたい夏の風というものは午後に起こるものだから、船旅をする者は、五鼓〔午前4時〕に、起きて、星や月がすっきりと四方の地平線まで見えて一点の雲も無いとなると出発することにし、巳の刻〔午前十時前後〕には船をとめる。このようにすれば暴風に遭遇することは無いのである。国子博士の李元規も、「平生江湖に遊んでおるが、いまだかつて風に遇ったことはない。この方法を用いているから」といっている。

〔訳〕江湖の間〔華中の水郷地帯〕では大風を専らおそれる。冬の風は前触れがあるので、船で行く際にも、用意をする間もあるが、盛夏の風はあっという間に起こるので、遭難することが多い。しかし水郷付近の商人は、うまい方法を心得ていて、この災難を免れることができるという。だいたい夏の風というものは午後に起こるものだから、船旅をする者は、五鼓〔午前4時〕に、起きて、星や月がすっきりと四方の地平線まで見えて一点の雲も無いとなると出発することにし、巳の刻〔午前十時前後〕には船をとめる。このようにすれば暴風に遭遇することは無いのである。国子博士の李元規も、「平生江湖に遊んでおるが、いまだかつて風に遇ったことはない。この方法を用いているから」といっている。

※これは揚子江流域の中国人の旅の心得であったようで、いまでも四川の村々の小さな宿屋の紙燈篭には

「未晩先投宿(日のくれぬうちにとまり)、鶏鳴早看天(とりなくこえにそらをみよ)」という追聯が書いてあるという。

夢渓筆談 巻25より カニなき里の鬼

關中無螃蟹。元豐中、余在陜西、聞秦州人家收得一乾蟹。土人怖其形狀、以為怪物。每人家有病虐者、則借去掛門戶上、往往遂差。不但人不識、鬼亦不識也。

〔訳〕関中〔陝西省〕にはカニがいない。元豊年間〔宋、神宗の年号。1078~85年〕に、わたしは陝西にいたが、こういうことを聞いた。秦州〔甘粛省天水県〕の民家では乾したカニを手に入れると、土地の者たちがその形をおそれて怪物だと思い込み、瘧(おこり)を病む者が出たいえではみなこれを借りていって門のとの上に掛けて厄払いをする者が多いと。人が知らないだけでなく、病鬼もまたこれを知らないというわけだ。

江湖間唯畏大風度。冬月風作有漸、船行可以為備;唯盛夏風起於顧盻間、往往罹難。曾聞江國賈人有一術、可免此患。大凡夏月風景、須作於午後。欲行船者、五鼓初起、視星月明潔、四際至地、皆無雲氣、便可行;至於巳時即止。如此、無復與暴風遇矣。國子博士李元規雲:「平生遊江湖、未嘗遇風、用此術。」

※これは揚子江流域の中国人の旅の心得であったようで、いまでも四川の村々の小さな宿屋の紙燈篭には

「未晩先投宿(日のくれぬうちにとまり)、鶏鳴早看天(とりなくこえにそらをみよ)」という追聯が書いてあるという。

夢渓筆談 巻25より カニなき里の鬼

關中無螃蟹。元豐中、余在陜西、聞秦州人家收得一乾蟹。土人怖其形狀、以為怪物。每人家有病虐者、則借去掛門戶上、往往遂差。不但人不識、鬼亦不識也。

〔訳〕関中〔陝西省〕にはカニがいない。元豊年間〔宋、神宗の年号。1078~85年〕に、わたしは陝西にいたが、こういうことを聞いた。秦州〔甘粛省天水県〕の民家では乾したカニを手に入れると、土地の者たちがその形をおそれて怪物だと思い込み、瘧(おこり)を病む者が出たいえではみなこれを借りていって門のとの上に掛けて厄払いをする者が多いと。人が知らないだけでなく、病鬼もまたこれを知らないというわけだ。

夢渓筆談 巻24より 密漬けと油いため

宋明帝好食蜜漬鱁鮧、一食數升。鱁鮧乃今之烏賊腸也、如何以蜜漬食之?大業中、吳郡貢蜜蟹二千頭、蜜擁劍四甕。又何胤嗜糖蟹。大底南人嗜鹹、北人嗜甘。魚蟹加糖蜜、蓋便於北俗也。如今之北方人、喜用麻油煎物、不問何物、皆用油煎。慶歷中、群學士會於玉堂、使人置得生蛤蜊一簣、令饔人烹之。久且不至、客訝之、使人檢視、則曰:「煎之已焦黑、而尚未爛。」坐客莫不大笑。余嘗過親家設饌、有油煎法魚、鱗鬣虯然、無下筋處。主人則捧而橫嚙、終不能咀嚼而罷。

〔訳〕〔南朝〕宋の明帝〔宋第6代の皇帝、439~472年〕は蜜漬けの鱁鮧〔ちくい・うるか〕が好物で、一度に数升も食べた。鱁鮧とはいまでいえばイカのはらわたのことであるが、どうして蜜漬けにしてこれを食べるのだろうか。大業年間〔隋、煬帝の年号、605~616年〕には呉郡が蜜漬けの蟹二千頭と蜜漬けの擁剣〔こがに、ガザミすなわち海中の泥中にいる小蟹でシオマネキのようにオスの右の鋏が特に大きいのでこの名がある〕四瓮(よんかめ)とを献上している。また何胤(かいん)も糖蜜漬けのカニが好きだった。だいたい南朝人は鹹(しょっば)いものを好み、北朝人は甘いものを好んだ。魚やカニに糖蜜を加えるのは北朝風俗に従うものであろう。いまの北方人はゴマ油で炒めたものを好んで用い、何でもかまわずみな油で炒めてしまう。慶暦年間〔宋、仁宗の年号、1041~48年〕に学士たちが、玉堂〔翰林院〕に集まったとき、生の蛤蜊(しおふき)を一かご持って来させ、料理人に煮させた。ところがいくら経っても持って来ない。みながいぶかって、人を調べにやったところ、「黒焦げになるほど炒めましたが、まだやわらかくなりません」との返辞。一座の者、皆大笑いしない者はなかった。わたしはかつて親戚の家へ行ってご馳走になったときも、魚のから揚げが出たが、鱗も鰭もびんとそりかえり、箸のつけようもない。すると主人は手で持って横かじりにしたが、けっきょくかじりきれずあきらめた。

※擁剣〔蟹〕は海辺の泥中にいる紅い小蟹で、日本のシオマネキのように、その雄の右の鋏が特に大きいのでこの名前がある。

※擁剣〔蟹〕は海辺の泥中にいる紅い小蟹で、日本のシオマネキのように、その雄の右の鋏が特に大きいのでこの名前がある。

※何胤は南朝斉の武帝〔482~493年〕の時、建安〔福建省建甌県〕の太守となり、のち会稽に隠居したと言う。飲食には贅沢であったが、晩年には菜食主義者になったと伝えられる。

※何胤は南朝斉の武帝〔482~493年〕の時、建安〔福建省建甌県〕の太守となり、のち会稽に隠居したと言う。飲食には贅沢であったが、晩年には菜食主義者になったと伝えられる。

宋明帝好食蜜漬鱁鮧、一食數升。鱁鮧乃今之烏賊腸也、如何以蜜漬食之?大業中、吳郡貢蜜蟹二千頭、蜜擁劍四甕。又何胤嗜糖蟹。大底南人嗜鹹、北人嗜甘。魚蟹加糖蜜、蓋便於北俗也。如今之北方人、喜用麻油煎物、不問何物、皆用油煎。慶歷中、群學士會於玉堂、使人置得生蛤蜊一簣、令饔人烹之。久且不至、客訝之、使人檢視、則曰:「煎之已焦黑、而尚未爛。」坐客莫不大笑。余嘗過親家設饌、有油煎法魚、鱗鬣虯然、無下筋處。主人則捧而橫嚙、終不能咀嚼而罷。

〔訳〕〔南朝〕宋の明帝〔宋第6代の皇帝、439~472年〕は蜜漬けの鱁鮧〔ちくい・うるか〕が好物で、一度に数升も食べた。鱁鮧とはいまでいえばイカのはらわたのことであるが、どうして蜜漬けにしてこれを食べるのだろうか。大業年間〔隋、煬帝の年号、605~616年〕には呉郡が蜜漬けの蟹二千頭と蜜漬けの擁剣〔こがに、ガザミすなわち海中の泥中にいる小蟹でシオマネキのようにオスの右の鋏が特に大きいのでこの名がある〕四瓮(よんかめ)とを献上している。また何胤(かいん)も糖蜜漬けのカニが好きだった。だいたい南朝人は鹹(しょっば)いものを好み、北朝人は甘いものを好んだ。魚やカニに糖蜜を加えるのは北朝風俗に従うものであろう。いまの北方人はゴマ油で炒めたものを好んで用い、何でもかまわずみな油で炒めてしまう。慶暦年間〔宋、仁宗の年号、1041~48年〕に学士たちが、玉堂〔翰林院〕に集まったとき、生の蛤蜊(しおふき)を一かご持って来させ、料理人に煮させた。ところがいくら経っても持って来ない。みながいぶかって、人を調べにやったところ、「黒焦げになるほど炒めましたが、まだやわらかくなりません」との返辞。一座の者、皆大笑いしない者はなかった。わたしはかつて親戚の家へ行ってご馳走になったときも、魚のから揚げが出たが、鱗も鰭もびんとそりかえり、箸のつけようもない。すると主人は手で持って横かじりにしたが、けっきょくかじりきれずあきらめた。

本日は二十四節気の「啓蟄」。大地が暖まり冬眠をしていた虫が穴から出てくるころ。『暦便覧』には「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり」と記されている。柳の若芽が芽吹き、ふきのとうの花が咲くころという。朝から雨模様。天気予報に拠れば、気温はあがるとのことであるが、今年は例年に比べて春の到来が遅いようだ。

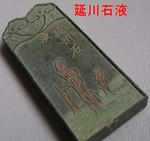

夢渓筆談 巻24より 陝北の石油

鄜、延境內有石油、舊說「高奴縣出脂水」、即此也。生於水際、沙石與泉水相雜、惘惘而出、土人以雉尾甃之、用采入缶中。頗似淳漆、然之如麻、但煙甚濃、所沾幄幕皆黑。余疑其煙可用、試掃其煤以為墨、黑光如漆、松墨不及也、遂大為之、其識文為「延川石液」者是也。此物後必大行於世、自余始為之。蓋石油至多、生於地中無窮、不若松木有時而竭。今齊、魯間松林盡矣、漸至太行、京西、江南、松山大半皆童矣。造煤人蓋未知石煙之利也。石炭煙亦大、墨人衣。余戲為《延州詩》雲:「二郎山下雪紛紛、旋卓穹廬學塞人。化盡素衣冬未老、石煙多似洛陽塵。」

〔訳〕鄜州(ふしゅう)・延州〔いずれも陝西省北部〕には石油が出る。昔「高奴県〔延州領内にある漢代の県名〕には脂水(あぶらみず)がデル」といわれたのは、つまりこのことである。〔石油は〕水際に湧き出している。砂石とまざりあって、もくもくと湧き出す。土地の者は、雉の尾羽根をこれに浸して缶(かめ)の中に採りいれる。非常に真っ黒で、麻のようによく燃えるが、煙が濃くて、煙のかかった陣幕のたぐいは皆黒くなってしまう。わたしはこの油煙が使えるのではないかと思い、ためしに煤を掃き集めて墨を作ってみたところ、漆のように黒光りして、松煙墨も及ばない。そこで大々的に石油の煤の墨を作った。「延川石液」としるしてある墨がこれである。これは後々きっと大いに世に行われるものになろうが、わたしが初めて作ったものである。おもうに石油は非常に多量にあり、地中より生ずること無限で松の木がときに枯渇することがあるのとは違う。いま斉路一帯(山東)では松林が尽きてしまっていており、太行(山西)、京西(河南)から江南までしだいに松の山はほとんどみな禿山になっている。墨の煤をつくる業者たちが、まだ石油の油煙の利点を知らないからであろう。石炭の煙もまた濃いもので、着物を真っ黒にしてしまう。わたしがたわむれに作った「延州詩」がある。

〔訳〕鄜州(ふしゅう)・延州〔いずれも陝西省北部〕には石油が出る。昔「高奴県〔延州領内にある漢代の県名〕には脂水(あぶらみず)がデル」といわれたのは、つまりこのことである。〔石油は〕水際に湧き出している。砂石とまざりあって、もくもくと湧き出す。土地の者は、雉の尾羽根をこれに浸して缶(かめ)の中に採りいれる。非常に真っ黒で、麻のようによく燃えるが、煙が濃くて、煙のかかった陣幕のたぐいは皆黒くなってしまう。わたしはこの油煙が使えるのではないかと思い、ためしに煤を掃き集めて墨を作ってみたところ、漆のように黒光りして、松煙墨も及ばない。そこで大々的に石油の煤の墨を作った。「延川石液」としるしてある墨がこれである。これは後々きっと大いに世に行われるものになろうが、わたしが初めて作ったものである。おもうに石油は非常に多量にあり、地中より生ずること無限で松の木がときに枯渇することがあるのとは違う。いま斉路一帯(山東)では松林が尽きてしまっていており、太行(山西)、京西(河南)から江南までしだいに松の山はほとんどみな禿山になっている。墨の煤をつくる業者たちが、まだ石油の油煙の利点を知らないからであろう。石炭の煙もまた濃いもので、着物を真っ黒にしてしまう。わたしがたわむれに作った「延州詩」がある。

二郎山の下 雪紛々たり

二郎山の下 雪紛々たり

旋(すなわ)ち穹盧(てんと)をたてて 塞人に学ぶ

素衣(しろきころも)も化尽(よご)れたれど冬はいまだ老いず

石煙多く似たり 洛陽の塵(じん)

※「石油」という言葉が用いられたのはこの沈括の文が初めてだという。沈括は、神宗の元裒3(1080)年、50歳のときに延州の知事および鄜延路経略使(軍政長官)を勤めたから、とりわけこの地の石油について詳しいのは当然である。

※「石油」という言葉が用いられたのはこの沈括の文が初めてだという。沈括は、神宗の元裒3(1080)年、50歳のときに延州の知事および鄜延路経略使(軍政長官)を勤めたから、とりわけこの地の石油について詳しいのは当然である。

※『漢書』地理志に「高奴県にある洧水(いすい)は、然(もえ)ることができる」とあり、唐の段成式〔(だんせいしき、803? ~863? 年、唐の詩人)『西陽雑爼』には「高奴県の石脂水は、液体状のあぶらで、漆のように浮き上がり云々」とある。石油を実際に使い始めたのは、5~6世紀の南北朝時代で、その当時は、真っ黒でどろどろしていたところから「石漆」と呼ばれていたという。

※二郎山は宋代には延州に属した。陝西省安定県の南にある山。

夢渓筆談 巻24より 陝北の石油

鄜、延境內有石油、舊說「高奴縣出脂水」、即此也。生於水際、沙石與泉水相雜、惘惘而出、土人以雉尾甃之、用采入缶中。頗似淳漆、然之如麻、但煙甚濃、所沾幄幕皆黑。余疑其煙可用、試掃其煤以為墨、黑光如漆、松墨不及也、遂大為之、其識文為「延川石液」者是也。此物後必大行於世、自余始為之。蓋石油至多、生於地中無窮、不若松木有時而竭。今齊、魯間松林盡矣、漸至太行、京西、江南、松山大半皆童矣。造煤人蓋未知石煙之利也。石炭煙亦大、墨人衣。余戲為《延州詩》雲:「二郎山下雪紛紛、旋卓穹廬學塞人。化盡素衣冬未老、石煙多似洛陽塵。」

旋(すなわ)ち穹盧(てんと)をたてて 塞人に学ぶ

素衣(しろきころも)も化尽(よご)れたれど冬はいまだ老いず

石煙多く似たり 洛陽の塵(じん)

※『漢書』地理志に「高奴県にある洧水(いすい)は、然(もえ)ることができる」とあり、唐の段成式〔(だんせいしき、803? ~863? 年、唐の詩人)『西陽雑爼』には「高奴県の石脂水は、液体状のあぶらで、漆のように浮き上がり云々」とある。石油を実際に使い始めたのは、5~6世紀の南北朝時代で、その当時は、真っ黒でどろどろしていたところから「石漆」と呼ばれていたという。

※二郎山は宋代には延州に属した。陝西省安定県の南にある山。

夢渓筆談 巻22より 占い商売のコツ

京師賣蔔者、唯利舉場時舉人占得失。取之各有術:有求目下之利者、凡有人問、皆日“必得。”士人樂得所欲、竟往問之。有邀以後之利者、凡有人問、悉日“不得”。下第者常過十分之七、皆以謂術精而言直、後舉倍獲。有因此著名。終身饗利者。

〔訳〕都の占い師が、かせぐのはもっぱら科挙の時の挙人の合否の占いで、それにはいろいろな手がある。目先の利を稼ごうとする者は、どんな人の問に対しても、すべて「必ずうまくいく」と答える。受験生はありがたいご宣託が得られるというので、どっとそこにおしかけるわけだ。

〔訳〕都の占い師が、かせぐのはもっぱら科挙の時の挙人の合否の占いで、それにはいろいろな手がある。目先の利を稼ごうとする者は、どんな人の問に対しても、すべて「必ずうまくいく」と答える。受験生はありがたいご宣託が得られるというので、どっとそこにおしかけるわけだ。

先のことを考えて利を得ようとする者は、なんでも「だめです」と答える。落第するものはつねに十分の七以上はいるから、みなは、占いの腕がよくてしかも歯に衣(きぬ)着せず言ってくれる占い師と考えて、つぎの科挙には倍もの客が押しかける。こうして有名になって一生たんまり稼ぐのであった。

夢渓筆談 巻22より 雅言の罪

李獻臣好為雅言。曾知鄭州、時孫次公為陜漕罷赴闕、先遣一使臣入京。所遣乃獻臣故吏、到鄭庭參、獻臣甚喜、欲令左右延飯、乃問之曰:“餐來未?”使臣誤意“餐”者謂次公也、遽對曰:“離長安日、都運待制已治裝。”獻臣曰:“不問孫待制、官人餐來未?”其人慚沮而言曰:“不敢仰昧、為三司軍將日、曾吃卻十三。”蓋鄙語謂遭杖為餐。獻臣掩口曰:“官人誤也。問曾與未曾餐飯、欲奉留一食耳”。

〔訳〕李献臣は好んで気取った言葉をつかった。かつて鄭州〔河南省鄭県〕の知事をしていたとき、孫次公が〔陝西での〕租税徴収輸送の任をおえて都に上ることになり、まず一使臣を都に遣わした。この使臣が献臣の旧部下で、鄭州の役所にご機嫌伺いに寄ったので、献臣は非常に喜び、左右に命じて食事をふるまってやろうとした。そこで使臣に「餐〔食事〕はまだかな」と聞くと、使臣は「餐」を孫次公の「孫」と間違えて、あわてて、「長安を離れたときには都運待制(とのさま)はすでに出発の支度を整えておりました」と答えた。献臣、「孫待制(そんどの)のことを聞いているのではない。そちは餐はまだか」と、使臣は恥じ入ったさまで、「申し訳ございません。禁衛軍につとめておりましたときに杖打十三を受けたことがございます」という。族に杖刑をくらうことを「餐(ごちそう)」という。献臣はくちをおおって言った。「そちの思い違いじゃ。まだ食事をしていないかどうかを尋ねて馳走してやりたかったのじゃよ」

〔訳〕李献臣は好んで気取った言葉をつかった。かつて鄭州〔河南省鄭県〕の知事をしていたとき、孫次公が〔陝西での〕租税徴収輸送の任をおえて都に上ることになり、まず一使臣を都に遣わした。この使臣が献臣の旧部下で、鄭州の役所にご機嫌伺いに寄ったので、献臣は非常に喜び、左右に命じて食事をふるまってやろうとした。そこで使臣に「餐〔食事〕はまだかな」と聞くと、使臣は「餐」を孫次公の「孫」と間違えて、あわてて、「長安を離れたときには都運待制(とのさま)はすでに出発の支度を整えておりました」と答えた。献臣、「孫待制(そんどの)のことを聞いているのではない。そちは餐はまだか」と、使臣は恥じ入ったさまで、「申し訳ございません。禁衛軍につとめておりましたときに杖打十三を受けたことがございます」という。族に杖刑をくらうことを「餐(ごちそう)」という。献臣はくちをおおって言った。「そちの思い違いじゃ。まだ食事をしていないかどうかを尋ねて馳走してやりたかったのじゃよ」

※李献臣(生没年不詳)は名を淑といい、献臣は字(あざな)。宋の真宗の時進士で天子の秘書官である竜図閣学士になったという。孫次公(生没年不詳)は名を長卿といい、次公は字。やはり竜図閣学士となった。都運待制は孫次公をその官職で呼んだ敬称。宋代には特に二路以上の徴税地方財政を総括する長官を都転運使といった。待制とは天子の秘書官のこと。

京師賣蔔者、唯利舉場時舉人占得失。取之各有術:有求目下之利者、凡有人問、皆日“必得。”士人樂得所欲、竟往問之。有邀以後之利者、凡有人問、悉日“不得”。下第者常過十分之七、皆以謂術精而言直、後舉倍獲。有因此著名。終身饗利者。

先のことを考えて利を得ようとする者は、なんでも「だめです」と答える。落第するものはつねに十分の七以上はいるから、みなは、占いの腕がよくてしかも歯に衣(きぬ)着せず言ってくれる占い師と考えて、つぎの科挙には倍もの客が押しかける。こうして有名になって一生たんまり稼ぐのであった。

夢渓筆談 巻22より 雅言の罪

李獻臣好為雅言。曾知鄭州、時孫次公為陜漕罷赴闕、先遣一使臣入京。所遣乃獻臣故吏、到鄭庭參、獻臣甚喜、欲令左右延飯、乃問之曰:“餐來未?”使臣誤意“餐”者謂次公也、遽對曰:“離長安日、都運待制已治裝。”獻臣曰:“不問孫待制、官人餐來未?”其人慚沮而言曰:“不敢仰昧、為三司軍將日、曾吃卻十三。”蓋鄙語謂遭杖為餐。獻臣掩口曰:“官人誤也。問曾與未曾餐飯、欲奉留一食耳”。

※李献臣(生没年不詳)は名を淑といい、献臣は字(あざな)。宋の真宗の時進士で天子の秘書官である竜図閣学士になったという。孫次公(生没年不詳)は名を長卿といい、次公は字。やはり竜図閣学士となった。都運待制は孫次公をその官職で呼んだ敬称。宋代には特に二路以上の徴税地方財政を総括する長官を都転運使といった。待制とは天子の秘書官のこと。

夢渓筆談 巻21より 紫姑神

舊俗正月望夜迎廁神、謂之紫姑。亦不必正月、常時皆可召。余少時見小兒輩等閑則召之、以為嬉笑。親戚間曾有召之而不肯去者、兩見有此、自後遂不敢召。景祐中、太常博士王綸家因迎紫姑、有神降其閨女、自稱上帝後宮諸女、能文章、頗清麗、今謂之《女仙集》、行於世。其書有數體、甚有筆力、然皆非世間篆隸。其名有藻牋篆、茁金篆十餘名。綸與先君有舊、余與其子弟遊、親見其筆跡。其家亦時見其形、但自腰以上見之、乃好女子;其下常為雲氣所擁。善鼓箏、音調淒婉、聽者忘倦。嘗謂其女曰:「能乘雲與我遊乎?」女子許之。乃自其庭中湧白雲如蒸、女子踐之、雲不能載。神曰:「汝履下有穢土、可去履而登。」女子乃韈而登、如履繒絮、冉冉至屋復下。曰:「汝未可往、更期異日。」後女子嫁、其神乃不至、其家了無禍福。為之記傳者甚詳。此余目見者、粗誌於此。近歳迎紫姑者極多、大率多能文章歌詩、有極工者。余屢見之、多自稱蓬萊謫仙。醫蔔無所不能、棋與國手為敵。然其靈異顯著、無如王綸家者。

〔訳〕古くからの習俗で、正月十五日の夜、紫姑と呼ぶ厠(かわや)の神の神降ろしをする。また正月とは限らず、いつでもこの神を下すこともできる。わたしが若かった時も、子供たちが面白半分にこの神を降ろす遊びをしているのを見たことがある。親戚の間でもかつてこの神をおろしたところ、どうしても去ろうとはしないことが二度ほどあったので、以後神降ろしをしないようになった。景祐年間〔宋、仁宗の年号、1034~57年〕で、太常博士〔天子の宗廟の祭祀の礼を議する顧問官〕の王綸の家で紫姑を迎えたところその息女が神がかりになって、みずから上帝の後宮の女たちであると称し、すこぶる清麗な文章を書いた。いまこれを『女仙集』といい、世間に流布している。その書には数体あって非常に筆力があるが、どれも世の常の篆隷(てんれい)とは異なっていて、「藻牋篆(そうせんてん)」「茁金篆(さつきんてん)」など十余の名称が付いている。王綸は父と古い交わりがあったから、わたしも王家の子弟と遊んだことがあり、その筆跡もこの目で見ている。王家にはまたしばしばその神が姿をあらわした。とはいうものの腰から上をあらわすだけで、なかなかの美しい女、下半身は常に雲におおわれていた。筝を上手に弾き、その調べは凄艶で聴き手をうっとりとさせた。かつて息女に神が「雲に乗ってわたしと遊ばぬか」といったので承知すると、庭の中に白雲がもくもくとわきあがった。息女が足を踏み入れたが、雲に乗ることができない。「お前の履物の下に穢れた土がついている。履物を脱いでからのるがよい」と神が言う。息女がそこで韈(たび)だけになってのると、絹を踏んでいるようで、しだいに屋根まで上ったがまたおりてしまった。「お前はまだ駄目だ。またの機会を待て」という。のち息女が嫁ぐと、神はおりてこなくなり、王家にはなんの禍福もなかった。このことを大変詳しく記して伝えているものもあるが、わたしは目撃者として、ここに大要を記した次第である。近年、紫姑の神降ろしをする者は大変多い。おおむね文章詩歌をよくし、きわめて巧みなものある。わたしもしばしばこれを見たが、多くは蓬莱謫仙(ほうらいたくせん)と自称し、医療といい占いといい効験あらたかで、囲碁も名人でさえかなわない。しかしその霊異の顕著さでは王綸家のものに如くものはなかった。

〔訳〕古くからの習俗で、正月十五日の夜、紫姑と呼ぶ厠(かわや)の神の神降ろしをする。また正月とは限らず、いつでもこの神を下すこともできる。わたしが若かった時も、子供たちが面白半分にこの神を降ろす遊びをしているのを見たことがある。親戚の間でもかつてこの神をおろしたところ、どうしても去ろうとはしないことが二度ほどあったので、以後神降ろしをしないようになった。景祐年間〔宋、仁宗の年号、1034~57年〕で、太常博士〔天子の宗廟の祭祀の礼を議する顧問官〕の王綸の家で紫姑を迎えたところその息女が神がかりになって、みずから上帝の後宮の女たちであると称し、すこぶる清麗な文章を書いた。いまこれを『女仙集』といい、世間に流布している。その書には数体あって非常に筆力があるが、どれも世の常の篆隷(てんれい)とは異なっていて、「藻牋篆(そうせんてん)」「茁金篆(さつきんてん)」など十余の名称が付いている。王綸は父と古い交わりがあったから、わたしも王家の子弟と遊んだことがあり、その筆跡もこの目で見ている。王家にはまたしばしばその神が姿をあらわした。とはいうものの腰から上をあらわすだけで、なかなかの美しい女、下半身は常に雲におおわれていた。筝を上手に弾き、その調べは凄艶で聴き手をうっとりとさせた。かつて息女に神が「雲に乗ってわたしと遊ばぬか」といったので承知すると、庭の中に白雲がもくもくとわきあがった。息女が足を踏み入れたが、雲に乗ることができない。「お前の履物の下に穢れた土がついている。履物を脱いでからのるがよい」と神が言う。息女がそこで韈(たび)だけになってのると、絹を踏んでいるようで、しだいに屋根まで上ったがまたおりてしまった。「お前はまだ駄目だ。またの機会を待て」という。のち息女が嫁ぐと、神はおりてこなくなり、王家にはなんの禍福もなかった。このことを大変詳しく記して伝えているものもあるが、わたしは目撃者として、ここに大要を記した次第である。近年、紫姑の神降ろしをする者は大変多い。おおむね文章詩歌をよくし、きわめて巧みなものある。わたしもしばしばこれを見たが、多くは蓬莱謫仙(ほうらいたくせん)と自称し、医療といい占いといい効験あらたかで、囲碁も名人でさえかなわない。しかしその霊異の顕著さでは王綸家のものに如くものはなかった。

※古今図書集成に引かれた『紫姑顕異録』によると、「山東省の人で、山西寿陽の李景の妾になったところ、李の妻が嫉んで、正月15日にそっと厠(かわや)の中で殺してしまった。天帝がこれを憐れんで厠の神にした。そこで世人はその人形を作って夜厠で迎え祭り、占いをして三姑と呼ぶ」とある。その人形というのは近代中国農村での習俗の記録を概観すれば、木杓とか箒とか塵取りなど婦人の手にする台所用品や荘子道具を素材として作ったもので、これを女の子が抱いているうちに神が降りてきて、人の質問に対する人形の揺れ方で答えを判断する場合が多く、日本の「こっくりさん」の類に近い。沈括のこの記録によれば、宋代には日本の恐山のイタコのような紫姑の神降ろしを職業とする者が多かった。

舊俗正月望夜迎廁神、謂之紫姑。亦不必正月、常時皆可召。余少時見小兒輩等閑則召之、以為嬉笑。親戚間曾有召之而不肯去者、兩見有此、自後遂不敢召。景祐中、太常博士王綸家因迎紫姑、有神降其閨女、自稱上帝後宮諸女、能文章、頗清麗、今謂之《女仙集》、行於世。其書有數體、甚有筆力、然皆非世間篆隸。其名有藻牋篆、茁金篆十餘名。綸與先君有舊、余與其子弟遊、親見其筆跡。其家亦時見其形、但自腰以上見之、乃好女子;其下常為雲氣所擁。善鼓箏、音調淒婉、聽者忘倦。嘗謂其女曰:「能乘雲與我遊乎?」女子許之。乃自其庭中湧白雲如蒸、女子踐之、雲不能載。神曰:「汝履下有穢土、可去履而登。」女子乃韈而登、如履繒絮、冉冉至屋復下。曰:「汝未可往、更期異日。」後女子嫁、其神乃不至、其家了無禍福。為之記傳者甚詳。此余目見者、粗誌於此。近歳迎紫姑者極多、大率多能文章歌詩、有極工者。余屢見之、多自稱蓬萊謫仙。醫蔔無所不能、棋與國手為敵。然其靈異顯著、無如王綸家者。

※古今図書集成に引かれた『紫姑顕異録』によると、「山東省の人で、山西寿陽の李景の妾になったところ、李の妻が嫉んで、正月15日にそっと厠(かわや)の中で殺してしまった。天帝がこれを憐れんで厠の神にした。そこで世人はその人形を作って夜厠で迎え祭り、占いをして三姑と呼ぶ」とある。その人形というのは近代中国農村での習俗の記録を概観すれば、木杓とか箒とか塵取りなど婦人の手にする台所用品や荘子道具を素材として作ったもので、これを女の子が抱いているうちに神が降りてきて、人の質問に対する人形の揺れ方で答えを判断する場合が多く、日本の「こっくりさん」の類に近い。沈括のこの記録によれば、宋代には日本の恐山のイタコのような紫姑の神降ろしを職業とする者が多かった。

アルバムを開くと、思い出が頭の中を走馬灯のように駆け巡る。マイチよ、今はただ安らかに眠りたまえ。 遅ればせながら我もまた何時か逝かむ。

生滅の法は苦であるとされているが、生滅するから苦なのではない。生滅する存在であるにもかかわらず、それを常住なものであると観るから苦が生じるのである。この点を忘れてはならないとするのが仏教の基本的立場である。なお涅槃経では、この諸行無常の理念をベースとしつつ、この世にあって、仏こそが常住不変であり、涅槃の世界こそ「常楽我浄」であると説いているだという。

贈東林総長老 蘇軾(北宋・1036~1101)

渓声便是広長舌 渓声(けいせい)便ち是れ広長舌(こうちょうぜつ)

山色豈非清浄身 山色(さんしょく)豈に清浄身(しょうじょうしん)に非ずや

夜来八萬四千偈 夜来八萬四千偈(やらいはちまんしせんげ)

他日如何挙似人 他日(たじつ)如何(いかん)ぞ人に挙似(こじ)せん

〔訳〕渓川(たにがわ)の音は御仏の説法の声

山の姿は清らかな御仏の体

昨夜悟った八万四千の偈 (禅の悟り)

その境地を人に伝えることはできない

爺が小学6年のときに習った国語教科書の中からの一文を掲載しよう。

七 修行者と羅刹(らせつ)

色はにほへど散りぬるを、わがよたれぞ常ならむ。

どこからか聞えて來る尊いことば。美しい聲。

ところは雪山(せっせん)の山の中である。長い間の難行苦行に、身も心も疲れきつた一人の修行者が、ふとこのことばに耳を傾けた。

いひ知れぬ喜びが、かれの胸にわきあがつて來た。病人が良藥を得、渇者が淸冷な水を得たのにもまして、大きな喜びであつた。

「今のは佛の御聲でなかつたらうか。」

と、かれは考へた。しかし、「花は咲いてもたちまち散り、人は生まれてもやがて死ぬ。無常は生ある者の免れない運命である。」といふ今のことばだけでは、まだ十分でない。もしあれが佛のみことばであれば、そのあとに何か續くことばがなくてはならない。かれには、さう思はれた。

修行者は、座を立つてあたりを見まはしたが、佛の御姿も人影もない。ただ、ふとそば近く、恐しい惡魔(あくま)の姿をした羅刹のゐるのに氣がついた。

「この羅刹の聲であつたらうか。」

さう思ひながら、修行者は、じつとそのものすごい形相を見つめた。

「まさか、この無知非道な羅刹のことばとは思へない。」

と、一度は否定してみたが、

「いやいや、かれとても、昔の御佛に敎へを聞かなかつたとは限らない。よし、相手は羅刹にもせよ、惡魔にもせよ、佛のみことばとあれば聞かなければならない。」

修行者はかう考へて、靜かに羅刹に問ひかけた。

「いつたいおまへは、だれに今のことばを敎へられたのか。思ふに、佛のみことばであらう。それも前半分で、まだあとの半分があるに違ひない。前半分を聞いてさへ、私は喜びにたへないが、どうか殘りを聞かせて、私に悟りを開かせてくれ。」

すると、羅刹はとぼけたやうに、

「わしは、何も知りませんよ、行者さん。わしは腹がへつてをります。あんまりへつたので、つい、うは言が出たかも知れないが、わしには何も覺えがないのです。」

と答へた。

修行者は、いつそう謙遜な心でいつた。

「私はおまへの弟子にならう。終生の弟子にならう。どうか、殘りを敎へていただきたい。」

羅刹は首を振つた。

「だめだ、行者さん。おまへは自分のことばつかり考へて、人の腹のへつてゐることを考へてくれない。」

「いつたい、おまへは何をたべるのか。」

「びつくりしちやいけませんよ。わしのたべ物といふのはね、行者さん、人間の生肉、それから飲み物といふのが、人間の生き血さ。」

といふそばから、さも食ひしんばうらしく、羅刹は舌なめずりをした。

しかし、修行者は少しも驚かなかつた。

「よろしい。あのことばの殘りを聞かう。さうしたら、私のからだをおまへにやつてもよい。」

「えつ。たつた二文句ですよ。二文句と、行者さんのからだと、取りかへつこをしてもよいといふのですかい。」

修行者は、どこまでも眞劒であつた。

「どうせ死ぬべきこのからだを捨てて、永久の命を得ようといふのだ。何でこの身が惜しからう。」

かういひながら、かれはその身に着けてゐる鹿(しか)の皮を取つて、それを地上に敷いた。

「さあ、これへおすわりください。つつしんで佛のみことばを承りませう。」

羅刹は座に着いて、おもむろに口を開いた。あの恐しい形相から、どうしてこんな聲が出るかと思はれるほど美しい聲である。

「有爲(うゐ)の奥山今日越えて、

淺き夢見じ醉(ゑ)ひもせず。」

と歌ふやうにいひ終ると、

「たつたこれだけですがね、行者さん。でも、お約束だから、そろそろごちそうになりませうかな。」

といつて、ぎよろりと目を光らした。

修行者は、うつとりとしてこのことばを聞き、それをくり返し口に唱へた。すると、「生死を超越してしまへば、もう淺はかな夢も迷ひもない。そこにほんたうの 悟りの境地がある。」

といふ深い意味が、かれにはつきりと浮かんだ。心は喜びでいつぱいになつた。

この喜びをあまねく世に分つて、人間を救はなければならないと、かれは思つた。かれは、あたりの石といはず、木の幹といはず、今のことばを書きつけた。

色はにほへど散りぬるを、

わが世たれぞ常ならむ。

有爲の奥山今日越えて、

淺き夢見じ醉ひもせず。

木は、枝や葉を震はせながら、修行者の心に感動するかのやうに見えた。修行者は、

「一言半句の敎へのために、この身を捨てるわれを見よ。」

と高らかにいつて、ひらりと樹上から飛んだ。

とたんに、妙なる樂の音が起つて、朗かに天上に響き渡つた。と見れば、あの恐しい羅刹は、たちまち端嚴な帝釋天(たいしやくてん)の姿となつて、修行者を空中にささげ、さうしてうやうやしく地上に安置した。

もろもろの尊者、多くの天人たちが現れて、修行者の足もとにひれ伏しながら、心から禮拜した。

この修行者こそ、ただ一すぢに道を求めて止まなかつた、ありし日のお釋迦(しやか)樣であつた。

国民学校国語教科書『初等科國語八』より(文体は旧仮名遣い)

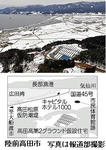

今日から3月、震災の地にも春が来る。今朝のウェブニュースより

復興、春待つ古里 震災間もなく1年、陸前高田を空撮 ―― 今日から3月。東日本大震災から間もなく1年となる。県内沿岸の津波被災地では、仮設店舗の開設など復興に向けた動きが出ているが、今もがれき処理が続き、居住地や働く場の確保など課題は多い。29日、県内最大となる1800人超が犠牲になった陸前高田市を本社特別機から撮影。市街地には真っ白な空き地が広がり、復興が本格化する前の静けさを強調していた。被災者が震災前の生活を取り戻すにはまだ時間がかかりそうだ。/市内は通行車両を除いて人けがなく、幹線道以外の細い路地は除雪されていない。無数にあった建物の土台は撤去が進み、例年にないほどの雪で覆われた更地が広がっていた。/同市内のがれきは推計約92万トン。生活の場からはほぼ撤去され、仮置き場への搬入が98%となったが、隣接する大船渡市の太平洋セメントでの焼却やリサイクルなどに回った処理済みの量は9%にとどまっている。/街の名残をとどめる市民体育館や市役所、キャピタルホテル1000などの施設は今後解体する予定。浸水した市街地は海抜5メートルまでかさ上げした上で再生するが、5年程度と見込まれる高田松原防潮堤の整備終了が条件となる。今はようやく防潮堤を仮復旧した段階だ。/津波の爪痕の深刻さに比例して長期化する復興に対し、市民からは人口流出を懸念する声も上がる。市は2012年度にかけて、災害公営住宅の建設や被災市街地の区画整理、高台移転先の確保、雇用の確保などを急ぐ。/

復興、春待つ古里 震災間もなく1年、陸前高田を空撮 ―― 今日から3月。東日本大震災から間もなく1年となる。県内沿岸の津波被災地では、仮設店舗の開設など復興に向けた動きが出ているが、今もがれき処理が続き、居住地や働く場の確保など課題は多い。29日、県内最大となる1800人超が犠牲になった陸前高田市を本社特別機から撮影。市街地には真っ白な空き地が広がり、復興が本格化する前の静けさを強調していた。被災者が震災前の生活を取り戻すにはまだ時間がかかりそうだ。/市内は通行車両を除いて人けがなく、幹線道以外の細い路地は除雪されていない。無数にあった建物の土台は撤去が進み、例年にないほどの雪で覆われた更地が広がっていた。/同市内のがれきは推計約92万トン。生活の場からはほぼ撤去され、仮置き場への搬入が98%となったが、隣接する大船渡市の太平洋セメントでの焼却やリサイクルなどに回った処理済みの量は9%にとどまっている。/街の名残をとどめる市民体育館や市役所、キャピタルホテル1000などの施設は今後解体する予定。浸水した市街地は海抜5メートルまでかさ上げした上で再生するが、5年程度と見込まれる高田松原防潮堤の整備終了が条件となる。今はようやく防潮堤を仮復旧した段階だ。/津波の爪痕の深刻さに比例して長期化する復興に対し、市民からは人口流出を懸念する声も上がる。市は2012年度にかけて、災害公営住宅の建設や被災市街地の区画整理、高台移転先の確保、雇用の確保などを急ぐ。/

(岩手日報Webnews 2012/03/01)

夢渓筆談 巻21より 虹

世傳虹能入溪澗飲水、信然。熙寧中、余使契丹、至其極北黑水境永安山下卓帳。是時新雨霽、見虹下帳前澗中。余與同職扣澗觀之、虹兩頭皆笄澗中。使人過澗、隔虹對立、相去數丈、中間如隔綃穀。自西望東則見;蓋夕虹也。立澗之東西望、則為日所鑠、都無所睹。久之稍稍正東、逾山而去。次日行一程、又復見之。孫彥先雲:「虹、雨中日影也、日照雨即有之。」

〔訳〕虹は谷川に入って水を飲むと言われるが、まことにその通りである。煕寧年間〔宋、神宗の1068~77年〕に、わたしが契丹(きたい)に使者として赴いた時、最北方の黒水の境にある永安山の下に幕舎を張った。この時新雨が晴れ、虹が出て幕者の前の谷川に入った。わたしと同僚とが谷川のところにとまってこれを見ると、虹の両端がみな谷川の中に入っている。人に谷川を渡らせて、虹をへだてて向かい合って見たところ。、その間隔は数丈だったが薄絹を隔てているようであった。〔その虹は〕西側から東に向かって望めば見え、谷川の東側から西に向かって望んでも全然見えない。やがてしだいに真東の方向を山を越えて消え去った。つぎの日の一行程で、またまた同様な虹を見た。孫彦先〔そんげんせん、孫思恭といい、彦先は字。暦学・天文学にすぐれていたという〕がいうには、虹とは雨中の太陽光であり、日が雨を照らすとあらわれるのである、と。

※虹は必ず太陽と反対方向に現れるから、これは夕方に見たにじである。虹が谷川や池・井戸の水を飲むとか、水にゆかりの深い竜蛇の化身と考える習俗は東アジアに伝わっている。沖縄でアミヌミャー〔雨を飲むもの〕、ティンパプ〔天蛇〕などと称して、川や井戸・海の水を飲むものと信じられていた。漢字の「虹」も天を貫く虫〔蛇〕の形に似たものの意という。日本語の「にじ」も古く『万葉集』に見られるように「ぬじ」であり、現在でも方言で「のーぎり〔奄美大島〕」などと言うことがあるが、これらは沖縄で青大将を「アウナジ」「オーナギ」など、青い長いものの意味の名称で呼ぶのと同じ系統であるとされる。

※虹は必ず太陽と反対方向に現れるから、これは夕方に見たにじである。虹が谷川や池・井戸の水を飲むとか、水にゆかりの深い竜蛇の化身と考える習俗は東アジアに伝わっている。沖縄でアミヌミャー〔雨を飲むもの〕、ティンパプ〔天蛇〕などと称して、川や井戸・海の水を飲むものと信じられていた。漢字の「虹」も天を貫く虫〔蛇〕の形に似たものの意という。日本語の「にじ」も古く『万葉集』に見られるように「ぬじ」であり、現在でも方言で「のーぎり〔奄美大島〕」などと言うことがあるが、これらは沖縄で青大将を「アウナジ」「オーナギ」など、青い長いものの意味の名称で呼ぶのと同じ系統であるとされる。

(岩手日報Webnews 2012/03/01)

夢渓筆談 巻21より 虹

世傳虹能入溪澗飲水、信然。熙寧中、余使契丹、至其極北黑水境永安山下卓帳。是時新雨霽、見虹下帳前澗中。余與同職扣澗觀之、虹兩頭皆笄澗中。使人過澗、隔虹對立、相去數丈、中間如隔綃穀。自西望東則見;蓋夕虹也。立澗之東西望、則為日所鑠、都無所睹。久之稍稍正東、逾山而去。次日行一程、又復見之。孫彥先雲:「虹、雨中日影也、日照雨即有之。」

〔訳〕虹は谷川に入って水を飲むと言われるが、まことにその通りである。煕寧年間〔宋、神宗の1068~77年〕に、わたしが契丹(きたい)に使者として赴いた時、最北方の黒水の境にある永安山の下に幕舎を張った。この時新雨が晴れ、虹が出て幕者の前の谷川に入った。わたしと同僚とが谷川のところにとまってこれを見ると、虹の両端がみな谷川の中に入っている。人に谷川を渡らせて、虹をへだてて向かい合って見たところ。、その間隔は数丈だったが薄絹を隔てているようであった。〔その虹は〕西側から東に向かって望めば見え、谷川の東側から西に向かって望んでも全然見えない。やがてしだいに真東の方向を山を越えて消え去った。つぎの日の一行程で、またまた同様な虹を見た。孫彦先〔そんげんせん、孫思恭といい、彦先は字。暦学・天文学にすぐれていたという〕がいうには、虹とは雨中の太陽光であり、日が雨を照らすとあらわれるのである、と。

プロフィール

ハンドルネーム:

目高 拙痴无

年齢:

93

誕生日:

1932/02/04

自己紹介:

くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。

sechin@nethome.ne.jp です。

sechin@nethome.ne.jp です。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新コメント

[enken 02/23]

[中村東樹 02/04]

[m、m 02/04]

[爺の姪 01/13]

[レンマ学(メタ数学) 01/02]

[m.m 10/12]

[爺の姪 10/01]

[あは♡ 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

[Mr.サタン 09/20]

最新トラックバック

ブログ内検索

カウンター